瀬戸内海国立公園 高松

256件の記事があります。

2014年05月21日【屋島】 今年もこの時期がやって参りました

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

ここ数年、この時期になるとこの話題です。

幼虫の溢れる晩春~初夏。

そう、チョウ・ガ類のベビーラッシュの時期がやって参りました。

今年はどんな具合かと巡視に行ってみると、少し様子が変わっていました。

一昨年、昨年とフィーバーしたのはこちらの2種類。

【屋島で一世風靡したぶら下がりケムシこと『マイマイガ』】

.jpg)

【五色台で多く見た『クワゴマダラヒトリ』】

ここ2年程はこの2種が主役でしたが、今年はこれらの大量発生周期が終わったのかほとんど見かけなくなり、替わって主役の座を射止めたのはコチラの幼虫たちでした。

.jpg)

【シャクトリムシとも言われる『ハスオビエダシャク』シャクガ科】

2.jpg)

.jpg)

【同じくシャクガ科『ヒメノコメエダシャク』】

樹高の高い木に囲まれた樹林部では、この2種が糸を垂らしてぶーらぶらしていたり、そうかと思って油断していたら特殊部隊のようにサーッと下りてきたりと結構アクティブな幼虫たち。

南嶺~北嶺への遊歩道や北嶺内は樹林に囲まれているため、歩きながらこれら特殊部隊ともいえるエダシャク達を避けなければいけませんが、避けたかと思いきや目の前に別のエダシャクがいたりと、この予測不可能な動きによって、ただ歩くだけよりも動体視力、集中力が養えることに気付きました。(笑)

そして、このエダシャク達が出す糸は垂らすだけでなく、まるでクモの巣かと思うほど縦横無尽に張られていることにも気付きました。

【上を見上げると・・・】

先日、AR日記にも書いた毛虫にも見えるヤマナラシの花序や風で飛ばされた葉が糸にくっついて、まるで空中で浮いているかのように見えます。

これに加えてぶら下がっているハスオビエダシャクは見た目が枝のようなので、どれが幼虫なんだかパッと見ても分からなくなってきます。

そして、今年の幼虫たちはぶら下がってくるだけではありませんでした。

草地を見ると・・・

1.jpg)

【シロヘリキリガ(ヤガ科)】

近づくとこんな面白い格好をしてくれました。

威嚇?ビックリしたから?

その辺はよく分かりませんが、これが実は1匹だけではなく・・・

4.jpg)

【こんなにたくさんいました!】

そして、先に紹介したヒメノコメエダシャクによく似たこちらも。

1.jpg)

【ヒロバトガリエダシャク(シャクガ科)】

ステキな模様をした可愛らしい顔が特徴のヒロバトガリエダシャクも、草地で尺取り虫のような動きをします。

可愛らしい顔をしていようが苦手な方からすると、

「気持ち悪いから殺虫剤でなんとかして!」とお思いの方もいるかと思いますが、全てが成虫になれる訳ではありませんし、ずーっといる訳でもありません。

ヒメノコメエダシャクは初夏には蛹となり、同年10~11月に羽化し成虫として見られますが、それ以外のエダシャク、シロヘリキリガは6月上旬頃には土中で蛹となり、そのまま越冬し、翌年春にやっと羽化します。

そして、その成長過程では・・・

【アリに狙われ・・・】

【ニホントカゲにもパクリとされ・・・】

さらには野鳥たちにもエサとして狙われたりと、さまざまな敵や障害によって死んでいくものがほとんどで、成虫になれるのはごく僅か。

また殺虫剤を散布すると、薬が食物連鎖を通して他の生き物たちに影響するかもしれません。

幼虫の姿で過ごすのは約2ヶ月程度なので、自然の摂理に任せて、今年も大きな気持ちで見逃していただきますよう、ご協力よろしくお願いします。

とは言っても苦手な方はどうしようもありませんので、下記のように幼虫が付かないよう工夫をして頂きますようお願いします。

・上から落ちてくるのを防ぐために傘を差す。

・滑るナイロン製パーカやつば付き帽子を被る。(日焼け予防にも効果的)

幼虫は平気!という方は、今の時期しか観察できませんので、この機会をお見逃しなく!

※ご紹介した幼虫はどれも毒はありませんので、ご安心ください。

幼虫の溢れる晩春~初夏。

そう、チョウ・ガ類のベビーラッシュの時期がやって参りました。

今年はどんな具合かと巡視に行ってみると、少し様子が変わっていました。

一昨年、昨年とフィーバーしたのはこちらの2種類。

【屋島で一世風靡したぶら下がりケムシこと『マイマイガ』】

.jpg)

【五色台で多く見た『クワゴマダラヒトリ』】

ここ2年程はこの2種が主役でしたが、今年はこれらの大量発生周期が終わったのかほとんど見かけなくなり、替わって主役の座を射止めたのはコチラの幼虫たちでした。

.jpg)

【シャクトリムシとも言われる『ハスオビエダシャク』シャクガ科】

2.jpg)

.jpg)

【同じくシャクガ科『ヒメノコメエダシャク』】

樹高の高い木に囲まれた樹林部では、この2種が糸を垂らしてぶーらぶらしていたり、そうかと思って油断していたら特殊部隊のようにサーッと下りてきたりと結構アクティブな幼虫たち。

南嶺~北嶺への遊歩道や北嶺内は樹林に囲まれているため、歩きながらこれら特殊部隊ともいえるエダシャク達を避けなければいけませんが、避けたかと思いきや目の前に別のエダシャクがいたりと、この予測不可能な動きによって、ただ歩くだけよりも動体視力、集中力が養えることに気付きました。(笑)

そして、このエダシャク達が出す糸は垂らすだけでなく、まるでクモの巣かと思うほど縦横無尽に張られていることにも気付きました。

【上を見上げると・・・】

先日、AR日記にも書いた毛虫にも見えるヤマナラシの花序や風で飛ばされた葉が糸にくっついて、まるで空中で浮いているかのように見えます。

これに加えてぶら下がっているハスオビエダシャクは見た目が枝のようなので、どれが幼虫なんだかパッと見ても分からなくなってきます。

そして、今年の幼虫たちはぶら下がってくるだけではありませんでした。

草地を見ると・・・

1.jpg)

【シロヘリキリガ(ヤガ科)】

近づくとこんな面白い格好をしてくれました。

威嚇?ビックリしたから?

その辺はよく分かりませんが、これが実は1匹だけではなく・・・

4.jpg)

【こんなにたくさんいました!】

そして、先に紹介したヒメノコメエダシャクによく似たこちらも。

1.jpg)

【ヒロバトガリエダシャク(シャクガ科)】

ステキな模様をした可愛らしい顔が特徴のヒロバトガリエダシャクも、草地で尺取り虫のような動きをします。

可愛らしい顔をしていようが苦手な方からすると、

「気持ち悪いから殺虫剤でなんとかして!」とお思いの方もいるかと思いますが、全てが成虫になれる訳ではありませんし、ずーっといる訳でもありません。

ヒメノコメエダシャクは初夏には蛹となり、同年10~11月に羽化し成虫として見られますが、それ以外のエダシャク、シロヘリキリガは6月上旬頃には土中で蛹となり、そのまま越冬し、翌年春にやっと羽化します。

そして、その成長過程では・・・

【アリに狙われ・・・】

【ニホントカゲにもパクリとされ・・・】

さらには野鳥たちにもエサとして狙われたりと、さまざまな敵や障害によって死んでいくものがほとんどで、成虫になれるのはごく僅か。

また殺虫剤を散布すると、薬が食物連鎖を通して他の生き物たちに影響するかもしれません。

幼虫の姿で過ごすのは約2ヶ月程度なので、自然の摂理に任せて、今年も大きな気持ちで見逃していただきますよう、ご協力よろしくお願いします。

とは言っても苦手な方はどうしようもありませんので、下記のように幼虫が付かないよう工夫をして頂きますようお願いします。

・上から落ちてくるのを防ぐために傘を差す。

・滑るナイロン製パーカやつば付き帽子を被る。(日焼け予防にも効果的)

幼虫は平気!という方は、今の時期しか観察できませんので、この機会をお見逃しなく!

※ご紹介した幼虫はどれも毒はありませんので、ご安心ください。

2014年05月15日【募集中】 瀬戸内海国立公園の環境保全活動パネル展

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

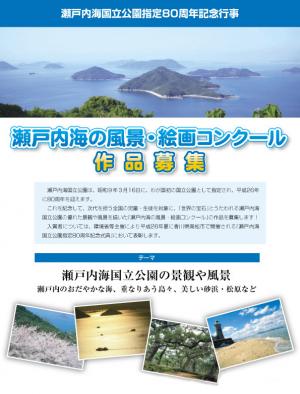

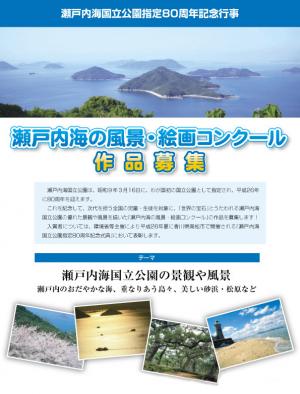

2014年3月16日に瀬戸内海国立公園が指定されて80年。

当日、屋島にてキックオフイベントが盛大に行われましたが、

さらに皆さんに瀬戸内海について知ってもらいたい!と

様々なジャンルの方をお招きして基調講演やパネルディスカッションを行う記念式典が7月13日に開催されます。

13日の式典以外にも、サイドイベントとして、環境省「環のくらし応援団」メンバーのさかなクンによるおさかな講座やアクティブレンジャーによる瀬戸内海国立公園パネル展などを12~13日に行う予定です。

その中で現在募集を行っているのが、

瀬戸内海国立公園の保護と適切な利用を支えて下さっている団体の活動を紹介するパネル展の出展者です。

日頃から美化清掃や自然観察会など通した瀬戸内海国立公園の普及啓発、また歩道などの維持管理や野生動植物の保全活動など行って頂いている団体の方々!活動をいろんな方にPRできるチャンスですよ。

出展することでもしかすると一緒に活動してみたい!という方が見つかるかもしれません!

ただし公募の後、選考された10団体のみ出展となりますので、必ずしも展示できるとは限りません。ですが、このチャンスを逃してはいけません。

皆様のたくさんのご応募、お待ちしております!!

また環境活動に興味はあるけど、実際どんなことしてるの?と気になる方も

ぜひ7月12~13日にサンポートホール高松にお越し下さい。

活動を始めるきっかけができるかもしれませんよ。

もちろん、ちょっと行ってみようかなと軽い気持ちで遊びに来て下さる方も大歓迎!

http://c-chushikoku.env.go.jp/pre_2014/0508a.html

【瀬戸内海国立公園指定80周年記念式典サイドイベント募集について】

そして、こちらもまだまだ募集中!!↓↓

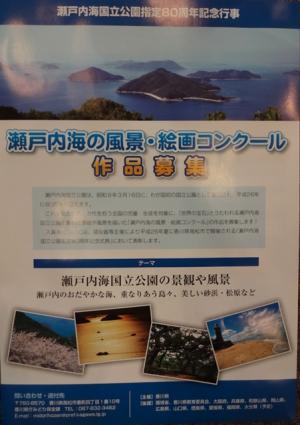

【瀬戸内海の風景・絵画コンクール作品募集】

こちらは7月13日の記念式典の際に表彰・記念品授与式を行います。

出展された中から各賞、特選、入選された作品約120作品を7月12日~18日までサンポートホール高松市民ギャラリーにて展示されます。

http://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyo/shizen/seto/info/index.htm

【応募要領について↑↑】

どちらも5月30日(金)必着です!

当日、屋島にてキックオフイベントが盛大に行われましたが、

さらに皆さんに瀬戸内海について知ってもらいたい!と

様々なジャンルの方をお招きして基調講演やパネルディスカッションを行う記念式典が7月13日に開催されます。

13日の式典以外にも、サイドイベントとして、環境省「環のくらし応援団」メンバーのさかなクンによるおさかな講座やアクティブレンジャーによる瀬戸内海国立公園パネル展などを12~13日に行う予定です。

その中で現在募集を行っているのが、

瀬戸内海国立公園の保護と適切な利用を支えて下さっている団体の活動を紹介するパネル展の出展者です。

日頃から美化清掃や自然観察会など通した瀬戸内海国立公園の普及啓発、また歩道などの維持管理や野生動植物の保全活動など行って頂いている団体の方々!活動をいろんな方にPRできるチャンスですよ。

出展することでもしかすると一緒に活動してみたい!という方が見つかるかもしれません!

ただし公募の後、選考された10団体のみ出展となりますので、必ずしも展示できるとは限りません。ですが、このチャンスを逃してはいけません。

皆様のたくさんのご応募、お待ちしております!!

また環境活動に興味はあるけど、実際どんなことしてるの?と気になる方も

ぜひ7月12~13日にサンポートホール高松にお越し下さい。

活動を始めるきっかけができるかもしれませんよ。

もちろん、ちょっと行ってみようかなと軽い気持ちで遊びに来て下さる方も大歓迎!

http://c-chushikoku.env.go.jp/pre_2014/0508a.html

【瀬戸内海国立公園指定80周年記念式典サイドイベント募集について】

そして、こちらもまだまだ募集中!!↓↓

【瀬戸内海の風景・絵画コンクール作品募集】

こちらは7月13日の記念式典の際に表彰・記念品授与式を行います。

出展された中から各賞、特選、入選された作品約120作品を7月12日~18日までサンポートホール高松市民ギャラリーにて展示されます。

http://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyo/shizen/seto/info/index.htm

【応募要領について↑↑】

どちらも5月30日(金)必着です!

2014年05月02日【五色台】 遊歩道を散策しよう!

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

五色台ビジターセンター周辺にはお散歩感覚で散策できる遊歩道が通っています。

五色台ビジターセンターから奥にある休暇村讃岐五色台までは車道を通ると約1㎞。もちろん、どちらにも駐車場はあります。

遊歩道はその車道の左右にある森の中を歩くコースとなっています。

遊歩道の中には沢や池、竹林や常緑林などさまざまな様相が見られます。

そんな4月27日現在の五色台遊歩道の様子をご紹介します。

【タケノコ】

イノシシに全て食べられてしまったかと思っていましたが、いくつか大きくなったタケノコを見つけました。

イノシシがどんどん木や竹の根を掘り返して食べてしまうので、強い生命力を持つ竹でさえその掘り返す勢いには疲れてしまったようで、ここ1~2年程はいいタケノコが生えてこなくなりました。

そんな中見つけたタケノコでしたが、ここまで大きくなっているとアクが強くてえぐいかもしれませんね。

【オンツツジ】

サクラが終わり、森の中に彩りを添えてくれるのが紅赤色の花を咲かせるオンツツジ。

同じ時期に咲くよく似たツツジでヤマツツジがあります。

違いはというと、ヤマツツジは雄しべが5本で枝と葉に褐色の毛があり、オンツツジは雄しべが10本ということ。

今から開花ピークを迎えるオンツツジをぜひ見て欲しいですね。

クラフトハウス車道出入り口~魚の池に向かっていると、フワフワと綿毛が。

【雪のようにたくさん舞っていました】

上を見上げると・・・

【正体は・・・ヤマナラシでした】

3月下旬には一瞬「毛虫!?」と見えてしまうような紅紫色をした雄花序がポトポトと落ちてきて、その1ヶ月後には伸びた黄緑色の雌花序にできた綿毛の付いた種子が風に乗って舞います。

ヤマナラシはタンポポの綿毛と違い樹高が高く、風のあったこの日は粉雪が降ってきたかと思うような、少し幻想的な遊歩道となりました。

【魚(うお)の池】

少し濁ってますが、生き物はたくさんいます。

【羽化したばかりのフタスジサナエ】

トンボを多く見られる魚の池周辺で、フタスジサナエが姿を現し始めました。

水からあがりヤゴから羽化したばかりのようで、まだ羽根が柔らかく、くっついていました。

少し時間をおいて、またトンボを見てみると少しだけ羽根が開いていました。

魚の池周辺で羽化したばかりのトンボは下草に掴まっていることが多いので、今の時期は足下に目をやると見つけられるかもしれません。

もし、こんなトンボを見かけたら捕まえずにそっとしておいてください。

トンボはカラダが乾くまでじっとしているので、近寄っても案外逃げないことが多いので、飛び回る前にじっくり観察できるチャンスです。

そして、近くには羽化殻もあると思うので、それを探してみるのもいいですね。

ただし、魚の池は堤が急なので、お子さんは大人の方と一緒に見て下さい。

【カナヘビが仲良くひなたぼっこ♪】

歩いているとカサカサッと何かが動いた音がすれば、何か生き物がいるかもしれませんよ。

しかし、そこには毒を持ったマムシ!という場合もあるので、いきなり手を差し出すのはやめましょう。

他にも気を付けて欲しいのは・・・

左上:タラノキ 右上:サンショウ

左下:コクサギ 右下:シャガ

気を付けるのは写真上の2つ。

タラノキもサンショウにも大きなトゲがあるので、特に身長の低いお子さんには注意していただきたいと思います。

下写真のシャガとコクサギは沢の周辺にたくさん見られます。

コクサギは「小臭木」と書きますが嫌な臭いではなく、柑橘に似た良い香します。

遊歩道上では沢に多くありますので、ぜひその香りを楽しんで頂ければと思います。

遊歩道は勾配も少なく歩きやすいですが、部分的にイノシシの掘り返しによって道が崩れている所もあるので、スニーカーなど歩きやすい靴、ケムシも出始める時期なのでなるべく長袖長ズボンだとより安全ですね。

またビジターセンターでは、マイ箸づくりや竹とんぼ、木製ストラップや丸太パズルなど「雨が降ってきた!」という時でも屋内で楽しめるクラフト体験がありますので、いつでも楽しめますよ。

********五色台ビジターセンターからのお知らせ********

『GW特別プログラム! 貝殻と流木のアート』

浜辺に漂着した貝殻や流木を使って置物や表札をつくろう!

日 時:5月3日(土)10:00~12:00 13:00~16:00

申 込:上記時間内に随時受付中(ただし、限定20個先着順)

参加費:200円/人

場 所:五色台ビジターセンター

五色台ビジターセンターから奥にある休暇村讃岐五色台までは車道を通ると約1㎞。もちろん、どちらにも駐車場はあります。

遊歩道はその車道の左右にある森の中を歩くコースとなっています。

遊歩道の中には沢や池、竹林や常緑林などさまざまな様相が見られます。

そんな4月27日現在の五色台遊歩道の様子をご紹介します。

【タケノコ】

イノシシに全て食べられてしまったかと思っていましたが、いくつか大きくなったタケノコを見つけました。

イノシシがどんどん木や竹の根を掘り返して食べてしまうので、強い生命力を持つ竹でさえその掘り返す勢いには疲れてしまったようで、ここ1~2年程はいいタケノコが生えてこなくなりました。

そんな中見つけたタケノコでしたが、ここまで大きくなっているとアクが強くてえぐいかもしれませんね。

【オンツツジ】

サクラが終わり、森の中に彩りを添えてくれるのが紅赤色の花を咲かせるオンツツジ。

同じ時期に咲くよく似たツツジでヤマツツジがあります。

違いはというと、ヤマツツジは雄しべが5本で枝と葉に褐色の毛があり、オンツツジは雄しべが10本ということ。

今から開花ピークを迎えるオンツツジをぜひ見て欲しいですね。

クラフトハウス車道出入り口~魚の池に向かっていると、フワフワと綿毛が。

【雪のようにたくさん舞っていました】

上を見上げると・・・

【正体は・・・ヤマナラシでした】

3月下旬には一瞬「毛虫!?」と見えてしまうような紅紫色をした雄花序がポトポトと落ちてきて、その1ヶ月後には伸びた黄緑色の雌花序にできた綿毛の付いた種子が風に乗って舞います。

ヤマナラシはタンポポの綿毛と違い樹高が高く、風のあったこの日は粉雪が降ってきたかと思うような、少し幻想的な遊歩道となりました。

【魚(うお)の池】

少し濁ってますが、生き物はたくさんいます。

【羽化したばかりのフタスジサナエ】

トンボを多く見られる魚の池周辺で、フタスジサナエが姿を現し始めました。

水からあがりヤゴから羽化したばかりのようで、まだ羽根が柔らかく、くっついていました。

少し時間をおいて、またトンボを見てみると少しだけ羽根が開いていました。

魚の池周辺で羽化したばかりのトンボは下草に掴まっていることが多いので、今の時期は足下に目をやると見つけられるかもしれません。

もし、こんなトンボを見かけたら捕まえずにそっとしておいてください。

トンボはカラダが乾くまでじっとしているので、近寄っても案外逃げないことが多いので、飛び回る前にじっくり観察できるチャンスです。

そして、近くには羽化殻もあると思うので、それを探してみるのもいいですね。

ただし、魚の池は堤が急なので、お子さんは大人の方と一緒に見て下さい。

【カナヘビが仲良くひなたぼっこ♪】

歩いているとカサカサッと何かが動いた音がすれば、何か生き物がいるかもしれませんよ。

しかし、そこには毒を持ったマムシ!という場合もあるので、いきなり手を差し出すのはやめましょう。

他にも気を付けて欲しいのは・・・

左上:タラノキ 右上:サンショウ

左下:コクサギ 右下:シャガ

気を付けるのは写真上の2つ。

タラノキもサンショウにも大きなトゲがあるので、特に身長の低いお子さんには注意していただきたいと思います。

下写真のシャガとコクサギは沢の周辺にたくさん見られます。

コクサギは「小臭木」と書きますが嫌な臭いではなく、柑橘に似た良い香します。

遊歩道上では沢に多くありますので、ぜひその香りを楽しんで頂ければと思います。

遊歩道は勾配も少なく歩きやすいですが、部分的にイノシシの掘り返しによって道が崩れている所もあるので、スニーカーなど歩きやすい靴、ケムシも出始める時期なのでなるべく長袖長ズボンだとより安全ですね。

またビジターセンターでは、マイ箸づくりや竹とんぼ、木製ストラップや丸太パズルなど「雨が降ってきた!」という時でも屋内で楽しめるクラフト体験がありますので、いつでも楽しめますよ。

********五色台ビジターセンターからのお知らせ********

『GW特別プログラム! 貝殻と流木のアート』

浜辺に漂着した貝殻や流木を使って置物や表札をつくろう!

日 時:5月3日(土)10:00~12:00 13:00~16:00

申 込:上記時間内に随時受付中(ただし、限定20個先着順)

参加費:200円/人

場 所:五色台ビジターセンター

2014年05月01日【体験教室 】 讃岐の凧づくり

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

「お正月じゃなくて4月に凧づくり?」と不思議に思った方もいらっしゃるでしょう。

ですが、日本凧の会によると凧揚げはお正月だけでなく風があれば1年中行うもので、その全国大会も日本海~北海道~太平洋を巡回するため、毎週末のように各地で行われているそうです。そして、世界大会もあるのだそう。

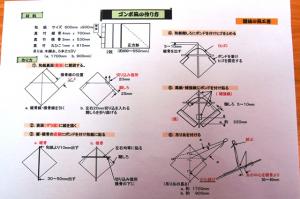

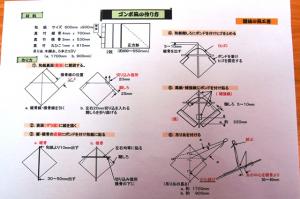

今回初プログラム「讃岐の凧づくり」では、自分たちで好き好きに描いた「ごんぼ凧」を作り、最後に凧あげをしました。

ごんぼ凧は香川県中部・中讃岐地方に伝わる凧で、和紙と3本の竹ひごを使います。

講師は、昨年10月に一輪挿しを教えて頂いた日本凧の会桃陵支部長である林さん。

【企画展「お正月あそび」】

昨年12月から約2ヶ月間、五色台ビジターセンターで開催した企画展で展示させて頂いた凧も林さんからお借りした凧でした。

凧づくりで組立ても重要なのですが、凧をあげた時に見える絵も大切。

小さな絵柄よりも高く飛ばしても見える大柄がいいとのことですが、

文字と同じで大きく描こうとするとバランスがなんとも難しい!

凧作り名人=絵も上手い!林さんから顔を描く時のコツを教えて頂きました。

【顔を描く時のコツは・・・】

縦線、横線を引いた後に目、鼻、口を配置するとバランスよくなるのだそう。他にもいろいろなコツを教えてもらった後、自分たちの凧を作っていきます。

【寝っ転がったりとまるでお家にいるよう(笑)】

鉛筆で下書きする子、いきなりクレヨンで描く子、好きなアニメのキャラクターや予めこちらで用意した図柄を元に描く子などさまざま。

いざ「絵を描いて」というと大人は大抵躊躇したり、周りの様子を見ながらすることが多いのですが、さすが子ども達は一切の迷い無し!

図柄を見ずとも描く子供達に大人は感心しきりでした。

絵が描けたら、裏返しにして縦方向→横方向→湾曲の順で竹ひごをボンドで接着していきます。

ボンドはケチらず、しっかり付けた方がよく接着できます。

【縦ひごの後に横ひごを接着】

【最後に湾曲させた竹ひごを接着します】

接着した後、竹ひごからはみ出したボンドはティッシュなどを使い、キレイに拭いておくこと、また敷いている新聞紙と凧がくっつかないように注意してくださいね。

竹ひごを接着できたら、さらにしっかりくっつくように4枚の補強紙を付けます。

【最後に吊り糸をこうやって・・・】

吊り糸を持って、凧の下部が少し下に傾くのがいいバランスなのだそうです。

凧をあげてみて、クルクルと凧が回るようならバランスが悪いとのことです。

さぁ、いよいよ凧をあげてみましょう!!

【高くあがったよ!】

クラフトハウスの広場は林に囲まれており、その木々を超えて風が下りてくるためやや難しい場所ですが、木々の高さを超えれば安定して高くあがります。

最近は電線があったり、あげられる広場がなかったりとお正月でもあまり見られない凧あげですが、やってみるとやっぱり楽しい!

参加されたお父さんは釣り竿を使って高く凧あげをしていたのだとか。

凧あげは風の吹く方向や吹き方、他の凧の動きなど見ながらあげるので意外と頭脳戦なのと、凧が風にぐいぐいと引っ張られるため力が要ります。

凧あげは誰にでも楽しめ、世代に関係なく遊ぶことができるオススメ昔遊びです。

【ごんぼ凧の作り方】

ですが、日本凧の会によると凧揚げはお正月だけでなく風があれば1年中行うもので、その全国大会も日本海~北海道~太平洋を巡回するため、毎週末のように各地で行われているそうです。そして、世界大会もあるのだそう。

今回初プログラム「讃岐の凧づくり」では、自分たちで好き好きに描いた「ごんぼ凧」を作り、最後に凧あげをしました。

ごんぼ凧は香川県中部・中讃岐地方に伝わる凧で、和紙と3本の竹ひごを使います。

講師は、昨年10月に一輪挿しを教えて頂いた日本凧の会桃陵支部長である林さん。

【企画展「お正月あそび」】

昨年12月から約2ヶ月間、五色台ビジターセンターで開催した企画展で展示させて頂いた凧も林さんからお借りした凧でした。

凧づくりで組立ても重要なのですが、凧をあげた時に見える絵も大切。

小さな絵柄よりも高く飛ばしても見える大柄がいいとのことですが、

文字と同じで大きく描こうとするとバランスがなんとも難しい!

凧作り名人=絵も上手い!林さんから顔を描く時のコツを教えて頂きました。

【顔を描く時のコツは・・・】

縦線、横線を引いた後に目、鼻、口を配置するとバランスよくなるのだそう。他にもいろいろなコツを教えてもらった後、自分たちの凧を作っていきます。

【寝っ転がったりとまるでお家にいるよう(笑)】

鉛筆で下書きする子、いきなりクレヨンで描く子、好きなアニメのキャラクターや予めこちらで用意した図柄を元に描く子などさまざま。

いざ「絵を描いて」というと大人は大抵躊躇したり、周りの様子を見ながらすることが多いのですが、さすが子ども達は一切の迷い無し!

図柄を見ずとも描く子供達に大人は感心しきりでした。

絵が描けたら、裏返しにして縦方向→横方向→湾曲の順で竹ひごをボンドで接着していきます。

ボンドはケチらず、しっかり付けた方がよく接着できます。

【縦ひごの後に横ひごを接着】

【最後に湾曲させた竹ひごを接着します】

接着した後、竹ひごからはみ出したボンドはティッシュなどを使い、キレイに拭いておくこと、また敷いている新聞紙と凧がくっつかないように注意してくださいね。

竹ひごを接着できたら、さらにしっかりくっつくように4枚の補強紙を付けます。

【最後に吊り糸をこうやって・・・】

吊り糸を持って、凧の下部が少し下に傾くのがいいバランスなのだそうです。

凧をあげてみて、クルクルと凧が回るようならバランスが悪いとのことです。

さぁ、いよいよ凧をあげてみましょう!!

【高くあがったよ!】

クラフトハウスの広場は林に囲まれており、その木々を超えて風が下りてくるためやや難しい場所ですが、木々の高さを超えれば安定して高くあがります。

最近は電線があったり、あげられる広場がなかったりとお正月でもあまり見られない凧あげですが、やってみるとやっぱり楽しい!

参加されたお父さんは釣り竿を使って高く凧あげをしていたのだとか。

凧あげは風の吹く方向や吹き方、他の凧の動きなど見ながらあげるので意外と頭脳戦なのと、凧が風にぐいぐいと引っ張られるため力が要ります。

凧あげは誰にでも楽しめ、世代に関係なく遊ぶことができるオススメ昔遊びです。

【ごんぼ凧の作り方】

2014年04月11日【紫雲出山】 花見頃!

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

4月も10日を過ぎると、桜も散りかけている頃。

香川県内では先週末に桜祭りが開催されていた所がほとんどでしたが、

生憎の寒波&雨天。。。

そんなお花見を逃した!と言う方に朗報です。

【4/11 紫雲出山山頂広場】

まだまだ桜がいっぱい!

紫雲出山山頂は標高も高いことから、平野部に比べ1週間ほどずれ込みます。

広場でお弁当を広げるのも良し!寝っ転がって下から桜を眺めるのも良し!

【山頂展望台からの眺め】

山頂にある展望台からは、浦島伝説の残る荘内半島、岡山県笠岡市の島々を望むことができます。

澄み渡る景色の方がいいという方もいますが、桜のピンクと霞との景色はこの時期だけのものです。

そして桜に目を奪われるだけではないのが、紫雲出山の魅力のひとつです。

ベニアラジンやキョウカラコ、シラギクなど園芸種のツバキ、サクラも1種類ではなく、ヤマザクラにオオシマザクラ、ヤエザクラなど様々な種類が見られるのです。

ヤエザクラは今から咲くので、時期をずらして改めて違う桜の景色を楽しめますよ。

また下を見れば、小さな草花もたくさん咲いており、山頂までの道すがらにはコバノミツバツツジやヤマツツジも見られました。

桜だけでなく、上も下もいろんな所で花を見られる紫雲出山はお得感いっぱいです。

まだお花見に間に合いますよ~。

【山頂駐車場東広場からの眺め】

4月13日は紫雲出山山頂で桜祭りが開催されます。

この日は登山道が通行止めとなりますので、指定の臨時駐車場に停めるなどしてバスでお越し下さい。

香川県内では先週末に桜祭りが開催されていた所がほとんどでしたが、

生憎の寒波&雨天。。。

そんなお花見を逃した!と言う方に朗報です。

【4/11 紫雲出山山頂広場】

まだまだ桜がいっぱい!

紫雲出山山頂は標高も高いことから、平野部に比べ1週間ほどずれ込みます。

広場でお弁当を広げるのも良し!寝っ転がって下から桜を眺めるのも良し!

【山頂展望台からの眺め】

山頂にある展望台からは、浦島伝説の残る荘内半島、岡山県笠岡市の島々を望むことができます。

澄み渡る景色の方がいいという方もいますが、桜のピンクと霞との景色はこの時期だけのものです。

そして桜に目を奪われるだけではないのが、紫雲出山の魅力のひとつです。

ベニアラジンやキョウカラコ、シラギクなど園芸種のツバキ、サクラも1種類ではなく、ヤマザクラにオオシマザクラ、ヤエザクラなど様々な種類が見られるのです。

ヤエザクラは今から咲くので、時期をずらして改めて違う桜の景色を楽しめますよ。

また下を見れば、小さな草花もたくさん咲いており、山頂までの道すがらにはコバノミツバツツジやヤマツツジも見られました。

桜だけでなく、上も下もいろんな所で花を見られる紫雲出山はお得感いっぱいです。

まだお花見に間に合いますよ~。

【山頂駐車場東広場からの眺め】

4月13日は紫雲出山山頂で桜祭りが開催されます。

この日は登山道が通行止めとなりますので、指定の臨時駐車場に停めるなどしてバスでお越し下さい。

2014年03月25日【体験教室】 巣箱づくりと野鳥観察

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

今年度最後の体験教室は昨年も行った巣箱づくりと野鳥観察会。

春になると聞こえてくる野鳥の声といえば・・・?

「ホーホケキョ」そう、ウグイス。

以前、AR日記にも野鳥にはさえずりと地鳴きという2種類の声があることを書きましたが、そのさえずり=野鳥たちの求婚の時期がやってきました♪

そんな野鳥たちが求婚後に棲んでくれる家、巣箱をつくり、自宅の庭に付けてみようというもの。

早速巣箱から作っていきましょう。

材料は予めスタッフがカットした板を使います。

まず、屋根がつく上部に合わせて前面と両側面を仮止めします。

下部は多少隙間があっても雨水が抜ける役割もあるので大丈夫。

そしてドリルで穴を開けてから、ドライバーでネジを入れ込んでいきます。

【お父さんと一緒なら工具も平気】

【固いネジも力を合わせば入りました!】

釘打ちで巣箱を作ってもいいのですが、結構歪んでしまうのが難点。。。

今回はドリルでネジ道を作ってからねじ込む方法にしました。

次に水抜き穴数カ所つけた底板→背板を順に接合していきます。

巣箱は木材で作るので、必ずしも全てがまっすぐの板ではありません。

【参考に】

底板、屋根、背板が反っていたら参考写真のようにしてみてくださいね。

屋根は巣箱の中の様子が見られるようにネジではなく丁番で接合します。

最後に屋根と壁にネジを半分入れ、それにハリガネを巻いて屋根が風などで開かないようにして、背板に木に括り付けるヒモ通し穴を開ければ完成です。

今回、巣箱の野鳥が通る穴は直径2.7㎝程でシジュウカラが入るくらい。

もう少し穴を大きくしたい場合は金ヤスリで開けていけば、スズメなども入るでしょう。

巣箱ができたら野鳥を見に行こう!

と、クラフトハウスを出るとミサゴとノスリが!!

なんと幸先のいいこと!(残念ながら写真は撮れず・・・)

トビ以外の猛禽類が見られたことに参加者だけでなく、香川の野鳥を守る会の方々も大興奮!

【VC前では普段忌み嫌われているカラスを】

山のカラスって大きくてツヤツヤした黒色なのでキレイなので、私は結構好きなんですよね。

数羽でかたまっていると黒いせいか「怖い」と思ってしまうかも知れませんが、それは忘れて「何をしているんだろう?何か食べているのかな?」と先入観を持たずに観察してみてくださいね。

【VC横ではこんな痕跡が】

コゲラが巣づくりのために木に穴を開けた痕跡が落ちていました。

タララララッと軽快な打撃音が聞こえれば、それはキツツキ科のコゲラかもしれません。屋島北嶺の遊鶴亭近くの林や南嶺の冠ヶ嶽へ向かう林の中でも見かける率が高いですよ。

鳴き声や姿だけじゃなく、痕跡を見つけることでどんな野鳥がいたかも発見できます。

キャンプ場からはミサゴの営巣地を望遠鏡でじっくり観察。

【さぁ、いるかな】

今年もタンベ池の奥で営巣しているようです。

このまま順調にいけば、あと数ヶ月で幼鳥が見られるようになるかも。

ですが、あまり見過ぎると親鳥が警戒するので気を抜きながら(?)望遠鏡で覗いてみて下さい。親鳥もずっと警戒するのは疲れますしね。

以前、魚の池に通りかかると木の上にノスリが!

ハッと気付きカメラを構えた時には飛んでいってしまい、野生生物は気配や視線に敏感なんだなぁとつくづく感心したことがありました。

野鳥は森の中だけでなく、自宅周辺にもたくさんいます。

普段見慣れているスズメやカラスだって羽根の模様や顔が見えてくると、いろんな発見があるかも知れません。

また野鳥は姿だけでなく、鳴き声で四季を感じさせてくれます。

今から始まるさえずりに耳を澄ませてみましょう。

春になると聞こえてくる野鳥の声といえば・・・?

「ホーホケキョ」そう、ウグイス。

以前、AR日記にも野鳥にはさえずりと地鳴きという2種類の声があることを書きましたが、そのさえずり=野鳥たちの求婚の時期がやってきました♪

そんな野鳥たちが求婚後に棲んでくれる家、巣箱をつくり、自宅の庭に付けてみようというもの。

早速巣箱から作っていきましょう。

材料は予めスタッフがカットした板を使います。

まず、屋根がつく上部に合わせて前面と両側面を仮止めします。

下部は多少隙間があっても雨水が抜ける役割もあるので大丈夫。

そしてドリルで穴を開けてから、ドライバーでネジを入れ込んでいきます。

【お父さんと一緒なら工具も平気】

【固いネジも力を合わせば入りました!】

釘打ちで巣箱を作ってもいいのですが、結構歪んでしまうのが難点。。。

今回はドリルでネジ道を作ってからねじ込む方法にしました。

次に水抜き穴数カ所つけた底板→背板を順に接合していきます。

巣箱は木材で作るので、必ずしも全てがまっすぐの板ではありません。

【参考に】

底板、屋根、背板が反っていたら参考写真のようにしてみてくださいね。

屋根は巣箱の中の様子が見られるようにネジではなく丁番で接合します。

最後に屋根と壁にネジを半分入れ、それにハリガネを巻いて屋根が風などで開かないようにして、背板に木に括り付けるヒモ通し穴を開ければ完成です。

今回、巣箱の野鳥が通る穴は直径2.7㎝程でシジュウカラが入るくらい。

もう少し穴を大きくしたい場合は金ヤスリで開けていけば、スズメなども入るでしょう。

巣箱ができたら野鳥を見に行こう!

と、クラフトハウスを出るとミサゴとノスリが!!

なんと幸先のいいこと!(残念ながら写真は撮れず・・・)

トビ以外の猛禽類が見られたことに参加者だけでなく、香川の野鳥を守る会の方々も大興奮!

【VC前では普段忌み嫌われているカラスを】

山のカラスって大きくてツヤツヤした黒色なのでキレイなので、私は結構好きなんですよね。

数羽でかたまっていると黒いせいか「怖い」と思ってしまうかも知れませんが、それは忘れて「何をしているんだろう?何か食べているのかな?」と先入観を持たずに観察してみてくださいね。

【VC横ではこんな痕跡が】

コゲラが巣づくりのために木に穴を開けた痕跡が落ちていました。

タララララッと軽快な打撃音が聞こえれば、それはキツツキ科のコゲラかもしれません。屋島北嶺の遊鶴亭近くの林や南嶺の冠ヶ嶽へ向かう林の中でも見かける率が高いですよ。

鳴き声や姿だけじゃなく、痕跡を見つけることでどんな野鳥がいたかも発見できます。

キャンプ場からはミサゴの営巣地を望遠鏡でじっくり観察。

【さぁ、いるかな】

今年もタンベ池の奥で営巣しているようです。

このまま順調にいけば、あと数ヶ月で幼鳥が見られるようになるかも。

ですが、あまり見過ぎると親鳥が警戒するので気を抜きながら(?)望遠鏡で覗いてみて下さい。親鳥もずっと警戒するのは疲れますしね。

以前、魚の池に通りかかると木の上にノスリが!

ハッと気付きカメラを構えた時には飛んでいってしまい、野生生物は気配や視線に敏感なんだなぁとつくづく感心したことがありました。

野鳥は森の中だけでなく、自宅周辺にもたくさんいます。

普段見慣れているスズメやカラスだって羽根の模様や顔が見えてくると、いろんな発見があるかも知れません。

また野鳥は姿だけでなく、鳴き声で四季を感じさせてくれます。

今から始まるさえずりに耳を澄ませてみましょう。

2014年03月20日【80周年】 中四国の瀬戸内海国立公園展開催中!

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

3月16日に瀬戸内海国立公園が80周年を迎え、キックオフイベントを開催報告をこの日記に掲載しましたが、今回はそのサイドイベントのお知らせです。

.jpg)

展示会場:3階市民ギャラリー

開館日時:9:00~22:00(日曜、休日は9:00~17:00)

毎週月曜日休館

施設職員の方が分かりやすいように玄関や階段近くに会場案内を設けてくださいましたので、案内に沿って3階までお越し下さい。

(職員さん、ありがとうございました!)

【展示のようす】

展示内容は徳島県、香川県、愛媛県、広島県、山口県の瀬戸内海国立公園に指定されている場所の風景や動植物、自然保護活動やふれあう人々を撮影した写真35点、中四国の瀬戸内海国立公園のみどころマップなどのパネルを展示しています。

また瀬戸内海国立公園の指定変遷、区域紹介などのパネルも展示していますので、これを機に「こんなとこも国立公園なんだ!」といろんな発見をして頂けると思います。

そして、こちらもサイドイベントとして現在募集中です!

【瀬戸内海の風景・絵画コンクール】

応募資格:小学校、中学校、高等学校等に在学する18歳以下の児童・生徒

(平成25年4月現在)

応募テーマ:瀬戸内海国立公園の景観、風景や瀬戸内海から感じるイメージ

用紙・彩色:四つ切りサイズの画用紙にクレヨン、水彩絵の具、色鉛筆などで

描いた作品(パソコン作成不可)

より多くの方に本コンクールに応募してもらえるよう募集期間を~5月30日まで延期しています。

今からは特に桜の開花~新緑の季節と外に出ると気持ちのいい季節です。

春休みやGWを利用して瀬戸内海国立公園に足を伸ばしていただいてもよし、

また地元の自慢できる国立公園を描いていただいてもよしです。

詳しくは、香川県:瀬戸内海国立公園80周年特設HPをご覧下さい。

http://www.pref.kagawa.lg.jp/seto80/event/concours.html

皆様のたくさんのご応募をお待ちしております。

.jpg)

展示会場:3階市民ギャラリー

開館日時:9:00~22:00(日曜、休日は9:00~17:00)

毎週月曜日休館

施設職員の方が分かりやすいように玄関や階段近くに会場案内を設けてくださいましたので、案内に沿って3階までお越し下さい。

(職員さん、ありがとうございました!)

【展示のようす】

展示内容は徳島県、香川県、愛媛県、広島県、山口県の瀬戸内海国立公園に指定されている場所の風景や動植物、自然保護活動やふれあう人々を撮影した写真35点、中四国の瀬戸内海国立公園のみどころマップなどのパネルを展示しています。

また瀬戸内海国立公園の指定変遷、区域紹介などのパネルも展示していますので、これを機に「こんなとこも国立公園なんだ!」といろんな発見をして頂けると思います。

そして、こちらもサイドイベントとして現在募集中です!

【瀬戸内海の風景・絵画コンクール】

応募資格:小学校、中学校、高等学校等に在学する18歳以下の児童・生徒

(平成25年4月現在)

応募テーマ:瀬戸内海国立公園の景観、風景や瀬戸内海から感じるイメージ

用紙・彩色:四つ切りサイズの画用紙にクレヨン、水彩絵の具、色鉛筆などで

描いた作品(パソコン作成不可)

より多くの方に本コンクールに応募してもらえるよう募集期間を~5月30日まで延期しています。

今からは特に桜の開花~新緑の季節と外に出ると気持ちのいい季節です。

春休みやGWを利用して瀬戸内海国立公園に足を伸ばしていただいてもよし、

また地元の自慢できる国立公園を描いていただいてもよしです。

詳しくは、香川県:瀬戸内海国立公園80周年特設HPをご覧下さい。

http://www.pref.kagawa.lg.jp/seto80/event/concours.html

皆様のたくさんのご応募をお待ちしております。

2014年03月18日瀬戸内海国立公園80周年記念 キックオフ!

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

昭和9年に雲仙、霧島とともに日本で最初に国立公園に指定された瀬戸内海国立公園。

古くから海上航路の要として、また明治の頃より海外の方から世界の宝石とも例えられた瀬戸内海は、多島海景観美だけでなく人と文化が織りなす人文景観も加わり国立公園に指定されました。

そして今年、平成26年3月16日には80周年を迎えます!

そのキックオフとして指定日である3月16日に屋島、小豆島の寒霞渓、岡山県鷲羽山の3ヶ所で備讃瀬戸ウォーク&セレモニーが行われました。

3ヶ所で行われたウォークには各コース定員50名に対し3~5倍の応募があり、今回はなくなく抽選とさせて頂きました。

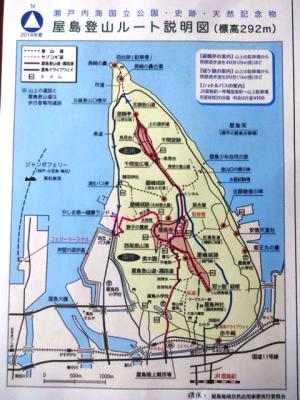

高松ARが参加した屋島ウォーク登山コースには、岡山県、香川県内から各約50名が参加し、屋島寺への遍路道ではなく西古道から登りました。(下図ピンク塗りルート)

【屋島登山ルートマップ】

【西古道から桃太郎茶屋前を目指します】

毎年利用している浦生(うろ)ルートよりは少し楽な道ですが、それでも斜面をほぼまっすぐに登るため結構バテてきます(汗

50分位歩き続けた頃には途中座り込んでしまう方もいましたが、スタッフに付き添われながら、参加者同士の「頑張って」という声がけのおかげでゆっくりと自分のペースで登り切ることができました。

【山上へ到着!みんな頑張りました!】

少し霞がかっていますが、皆さん展望地から眺められる市街地と瀬戸内海と楽しんでおられました。

この日は多くの報道機関も来ており、瀬戸内海国立公園と同じ80歳を迎えたご夫婦がインタビューを受けていました。(ご夫婦は登山コースに参加です!)

【南嶺の山上最南端・冠ヶ嶽と経塚】

山上展望地はほとんどが海を眺めることができますが、ここ冠ヶ嶽からは讃岐平野を望むことができます。

講師の里山ボランティアガイド顧問・林巍(たかし)さんから屋島についてのお話があり、その中でも「山は昔から山岳密教として信仰しており、自然そのものを祀っていた。産土(うぶすな)神を祀っている地元の里山をもっと大切にして欲しい」というお話が印象的でした。

【屋嶋城(やしまのき) 城門復元現場を見学】

高松市教育委員会文化財課の渡邊さんより、日本書紀に書かれていた古代山城の説明があり、もっと知りたい!と言う方は、~3月30日まで高松市石の民俗資料館にて「屋嶋城が築かれた時代」企画展が開催されていますので、そちらにも足を運んで頂ければと思います。

そしてキックオフセレモニーが始まります。

【屋島小学校児童による屋島賛歌合唱】

香川県知事や高松市長、各議長、環境省からは牧原環境大臣政務官が主催挨拶をされ、講師の林さんよりキックオフ宣言後、ウォーク参加者は北嶺へと出発します。

この他、We Love Yashima宣伝隊長であり高松市出身の松本明子さん、探検隊長の荒俣宏さんのトークショーやライブ、瀬戸内海国立公園パネル展、クイズラリーや瀬戸内ガールの発表などが行われ、多くの方で賑わいました。

もちろん一般参加者だけではなく、ウォークスタッフとして活躍された里山ボランティアガイド組合、地元屋島を大切にするこちらの方々のおかげでイベントが無事に行われました。

【元気YASHIMAを創ろう会のお接待】

南嶺からウバメガシ林を抜けて北嶺の広場に到着すると、元気YASHIMA創ろう会の方々による飴湯、生姜湯、お茶の温かいお接待。

北嶺広場の池にはたくさんのカエルの卵塊、オタマジャクシが孵っており、休憩中の参加者は「うわ~、いっぱい~」と観察も楽しんでいました。

もちろん大人だけでなく、小さな子も池に落ちそうなくらい体を乗り出してじーっと見ていました。

【遊鶴亭からの眺めを楽しむ】

広場での「登山コースの香川県内参加者50名は県道まで下山し出発地へ戻る」という説明に早とちりした他コースの方が「私たちは遊鶴亭へ行かないの?」と聞かれ

「もちろん皆さん行きますよ」と答えると「よかった~」と安心顔。

多くの方が遊鶴亭まで行くのを楽しみにしていたようでした。

7月12、13日には記念シンポジウム、他にも県内においては80周年を記念した様々なイベントが催されます。

今まで瀬戸内海国立公園を知らなかった人、また聞いたことあるけど?だった方やもちろん携わって下さっている方により瀬戸内海国立公園を訪れ、楽しんで頂けるよう取り組んでいきたいと思います。

【少し霞がかっていますが、それもまた美しいのが瀬戸内】

古くから海上航路の要として、また明治の頃より海外の方から世界の宝石とも例えられた瀬戸内海は、多島海景観美だけでなく人と文化が織りなす人文景観も加わり国立公園に指定されました。

そして今年、平成26年3月16日には80周年を迎えます!

そのキックオフとして指定日である3月16日に屋島、小豆島の寒霞渓、岡山県鷲羽山の3ヶ所で備讃瀬戸ウォーク&セレモニーが行われました。

3ヶ所で行われたウォークには各コース定員50名に対し3~5倍の応募があり、今回はなくなく抽選とさせて頂きました。

高松ARが参加した屋島ウォーク登山コースには、岡山県、香川県内から各約50名が参加し、屋島寺への遍路道ではなく西古道から登りました。(下図ピンク塗りルート)

【屋島登山ルートマップ】

【西古道から桃太郎茶屋前を目指します】

毎年利用している浦生(うろ)ルートよりは少し楽な道ですが、それでも斜面をほぼまっすぐに登るため結構バテてきます(汗

50分位歩き続けた頃には途中座り込んでしまう方もいましたが、スタッフに付き添われながら、参加者同士の「頑張って」という声がけのおかげでゆっくりと自分のペースで登り切ることができました。

【山上へ到着!みんな頑張りました!】

少し霞がかっていますが、皆さん展望地から眺められる市街地と瀬戸内海と楽しんでおられました。

この日は多くの報道機関も来ており、瀬戸内海国立公園と同じ80歳を迎えたご夫婦がインタビューを受けていました。(ご夫婦は登山コースに参加です!)

【南嶺の山上最南端・冠ヶ嶽と経塚】

山上展望地はほとんどが海を眺めることができますが、ここ冠ヶ嶽からは讃岐平野を望むことができます。

講師の里山ボランティアガイド顧問・林巍(たかし)さんから屋島についてのお話があり、その中でも「山は昔から山岳密教として信仰しており、自然そのものを祀っていた。産土(うぶすな)神を祀っている地元の里山をもっと大切にして欲しい」というお話が印象的でした。

【屋嶋城(やしまのき) 城門復元現場を見学】

高松市教育委員会文化財課の渡邊さんより、日本書紀に書かれていた古代山城の説明があり、もっと知りたい!と言う方は、~3月30日まで高松市石の民俗資料館にて「屋嶋城が築かれた時代」企画展が開催されていますので、そちらにも足を運んで頂ければと思います。

そしてキックオフセレモニーが始まります。

【屋島小学校児童による屋島賛歌合唱】

香川県知事や高松市長、各議長、環境省からは牧原環境大臣政務官が主催挨拶をされ、講師の林さんよりキックオフ宣言後、ウォーク参加者は北嶺へと出発します。

この他、We Love Yashima宣伝隊長であり高松市出身の松本明子さん、探検隊長の荒俣宏さんのトークショーやライブ、瀬戸内海国立公園パネル展、クイズラリーや瀬戸内ガールの発表などが行われ、多くの方で賑わいました。

もちろん一般参加者だけではなく、ウォークスタッフとして活躍された里山ボランティアガイド組合、地元屋島を大切にするこちらの方々のおかげでイベントが無事に行われました。

【元気YASHIMAを創ろう会のお接待】

南嶺からウバメガシ林を抜けて北嶺の広場に到着すると、元気YASHIMA創ろう会の方々による飴湯、生姜湯、お茶の温かいお接待。

北嶺広場の池にはたくさんのカエルの卵塊、オタマジャクシが孵っており、休憩中の参加者は「うわ~、いっぱい~」と観察も楽しんでいました。

もちろん大人だけでなく、小さな子も池に落ちそうなくらい体を乗り出してじーっと見ていました。

【遊鶴亭からの眺めを楽しむ】

広場での「登山コースの香川県内参加者50名は県道まで下山し出発地へ戻る」という説明に早とちりした他コースの方が「私たちは遊鶴亭へ行かないの?」と聞かれ

「もちろん皆さん行きますよ」と答えると「よかった~」と安心顔。

多くの方が遊鶴亭まで行くのを楽しみにしていたようでした。

7月12、13日には記念シンポジウム、他にも県内においては80周年を記念した様々なイベントが催されます。

今まで瀬戸内海国立公園を知らなかった人、また聞いたことあるけど?だった方やもちろん携わって下さっている方により瀬戸内海国立公園を訪れ、楽しんで頂けるよう取り組んでいきたいと思います。

【少し霞がかっていますが、それもまた美しいのが瀬戸内】

2014年03月13日【鳴門】 森林自然観察会

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

鳴門山は元々あった松が松枯れによってどんどん植生が失われつつあり、その回復のために地元・鳴門市立桑島小学校児童によって植樹が行われています。

例年ならばウバメガシの苗木の植樹を行うのですが、3年前の秋はドングリが不作であまり拾えなかったこと、また中に虫が入っていたことであまり生育せず、苗木にまで育ったものが少なかったようです。

残念ながら今回は植樹は無しということでしたが、集まった6年生は寒さに負けず、元気よく自然観察会に参加してくれました。

【講師、徳島県植物研究会会長の木下からのお話】

植樹するといえば、=苗木を植える、と思うかも知れませんが、それ以外にも緑を増やすことができる方法があるのです。

それは・・・鳴門山で拾える実を使って緑を増やそう!

草木は元々そこになくても自然に生えてきたりすることがありますよね。

その仕掛け役は人ではなく、生き物や風や雨など自然のそのものです。

動物の糞の中や体に付いたもの、風にのって飛んできたものには種子が付いているということ。

ですが、木の実が地面に落ちれば発芽する、ということはなく、種子は発芽するためにいろんな工夫を持っていることを教えてもらいました。

【割るとどうなる?】

また赤い実は野鳥たちが好んで食べ、そして糞が落ち、植生を広げていきます。

その中、トベラの赤い実を割ると果肉がネバネバしています。

これをそのまま植えても果肉が邪魔をして発芽しませんが、野鳥が食べると果肉が消化され、糞には種子だけが出され、果肉が取れることで発芽しやすくなります。

これらにならって動物や風にかわって人の手でそれをやってみようという木下さんからの提案。

・・・だったのですが、これも事情によって今回は行えませんでした。

【・・・どの木の実だっけ?】

同じ赤い実でも鳴門山には、トベラ、シロダモ、マサキがあり、どれがどの木なのか、実の付き方なども見比べてみました。

座りっぱなしで寒くなってきたなぁ、と思っていると、2人目の講師、佐那河内いきものふれあいの里の市原さんが手を出し、こんな生き物が出てきたよと見せてくれました。

そして「この辺りにいる生き物を探してみよう!」と声が掛かると

児童達は一斉に探し出します。

【ん!?何かいる・・・気がする】

石の下や土を掘ったり、草をめくったりと夢中になって探し出します。

中にはアマガエルを発見したり、ごく小さな虫を見つけたりと大人よりも生き物を見つける力は子供の方が断然ありますね。

【市原さんが何か見つけました】

【ジバチのようですが・・・】

昆虫も真冬だと寒くて動きもかなり鈍いのですが、だんだん暖かくなってくると動き回りだします。土や腐植木から出てくる昆虫の中には毒を持ったハチがいることもありますので、暖かい日は特に注意して下さいね。

そして、今回市原さんが用意したとっておきは・・・

【何か分かりますか?】

ヒントは全て両生類です。1種類は腹部があざやかなピンクをしています。

この内1種類を7匹も飼っていたという児童もいました。さすがに飼っていた児童は平気で触っていましたが、大半の児童はやや引き気味・・・。

毎年この観察会で見かける光景は、3年生の時は平気だった生き物も、なぜか6年生になると触れない!という児童を多く見かけるのと、必ず女児1人はなんでも平気というのが、この鳴門での観察会の特徴かもしれません(笑)

だんだんと成長して大人に近づいてくると先入観が働くのかもしれませんね。

今回は残念ながら植樹はできませんでしたが、また児童達が大人になって観察会をしたこと、ドングリを拾ったことを思い出してくれると嬉しいですね。

さて、両生類の答えは・・・

水 色字:徳島県牟岐町で見つけたカスミサンショウウオ

ピンク字:徳島県佐那河内村で見つけたカスミサンショウウオ

同じ種類の生き物でも、見つけた地域によってからだの色や模様、環境変化に対応できるかなど違いが出るのが遺伝子の多様性ー生物の多様性なのです。

例年ならばウバメガシの苗木の植樹を行うのですが、3年前の秋はドングリが不作であまり拾えなかったこと、また中に虫が入っていたことであまり生育せず、苗木にまで育ったものが少なかったようです。

残念ながら今回は植樹は無しということでしたが、集まった6年生は寒さに負けず、元気よく自然観察会に参加してくれました。

【講師、徳島県植物研究会会長の木下からのお話】

植樹するといえば、=苗木を植える、と思うかも知れませんが、それ以外にも緑を増やすことができる方法があるのです。

それは・・・鳴門山で拾える実を使って緑を増やそう!

草木は元々そこになくても自然に生えてきたりすることがありますよね。

その仕掛け役は人ではなく、生き物や風や雨など自然のそのものです。

動物の糞の中や体に付いたもの、風にのって飛んできたものには種子が付いているということ。

ですが、木の実が地面に落ちれば発芽する、ということはなく、種子は発芽するためにいろんな工夫を持っていることを教えてもらいました。

【割るとどうなる?】

また赤い実は野鳥たちが好んで食べ、そして糞が落ち、植生を広げていきます。

その中、トベラの赤い実を割ると果肉がネバネバしています。

これをそのまま植えても果肉が邪魔をして発芽しませんが、野鳥が食べると果肉が消化され、糞には種子だけが出され、果肉が取れることで発芽しやすくなります。

これらにならって動物や風にかわって人の手でそれをやってみようという木下さんからの提案。

・・・だったのですが、これも事情によって今回は行えませんでした。

【・・・どの木の実だっけ?】

同じ赤い実でも鳴門山には、トベラ、シロダモ、マサキがあり、どれがどの木なのか、実の付き方なども見比べてみました。

座りっぱなしで寒くなってきたなぁ、と思っていると、2人目の講師、佐那河内いきものふれあいの里の市原さんが手を出し、こんな生き物が出てきたよと見せてくれました。

そして「この辺りにいる生き物を探してみよう!」と声が掛かると

児童達は一斉に探し出します。

【ん!?何かいる・・・気がする】

石の下や土を掘ったり、草をめくったりと夢中になって探し出します。

中にはアマガエルを発見したり、ごく小さな虫を見つけたりと大人よりも生き物を見つける力は子供の方が断然ありますね。

【市原さんが何か見つけました】

【ジバチのようですが・・・】

昆虫も真冬だと寒くて動きもかなり鈍いのですが、だんだん暖かくなってくると動き回りだします。土や腐植木から出てくる昆虫の中には毒を持ったハチがいることもありますので、暖かい日は特に注意して下さいね。

そして、今回市原さんが用意したとっておきは・・・

【何か分かりますか?】

ヒントは全て両生類です。1種類は腹部があざやかなピンクをしています。

この内1種類を7匹も飼っていたという児童もいました。さすがに飼っていた児童は平気で触っていましたが、大半の児童はやや引き気味・・・。

毎年この観察会で見かける光景は、3年生の時は平気だった生き物も、なぜか6年生になると触れない!という児童を多く見かけるのと、必ず女児1人はなんでも平気というのが、この鳴門での観察会の特徴かもしれません(笑)

だんだんと成長して大人に近づいてくると先入観が働くのかもしれませんね。

今回は残念ながら植樹はできませんでしたが、また児童達が大人になって観察会をしたこと、ドングリを拾ったことを思い出してくれると嬉しいですね。

さて、両生類の答えは・・・

水 色字:徳島県牟岐町で見つけたカスミサンショウウオ

ピンク字:徳島県佐那河内村で見つけたカスミサンショウウオ

同じ種類の生き物でも、見つけた地域によってからだの色や模様、環境変化に対応できるかなど違いが出るのが遺伝子の多様性ー生物の多様性なのです。

ほぼ毎年、ビジターセンターからと阿弥陀越野鳥の森とでミサゴが営巣している姿を見ることができますが、今年6月上旬はタンベ池奥で営巣を確認できました。

講師は野鳥関連には毎回来て下さる、香川の野鳥を守る会会員・岩田さん。

梅雨時期のため、万が一ミサゴを観察できないことも想定して、いろんなアイテムも持ってきてくれました。

では、そもそもミサゴってどんな鳥なんでしょう?

ビジターセンター2階デッキから望遠鏡を使って早速観察してみましょう。

【あっ!あれだ!】

「ピーヒョロロロロ」と鳴く、普段見られるトビとの違いが分かったでしょうか?

この日は霧があり、視界がやや不良のためシルエットと白い腹部が少し見える程度でしたが、自身の目で確認できると参加者のみなさんは大はしゃぎ。

【ミサゴ本を使って解説】

ミサゴは北海道では夏鳥、沖縄では冬鳥ですが、気候が穏やかな瀬戸内では留鳥として見られます。

波の穏やかな瀬戸内海は、魚をエサとするミサゴにとって良い餌場となり、その中でも特に香川県では繁殖が多いのだそう。

香川県は日本一面積の小さな県とあり、陸から瀬戸内海までの最短直線距離が約30㎞。平野部の中に餌場となるため池と営巣となる林や小高い山が点在することから繁殖が多いのではないかと言われています。

猛禽類など大型野鳥は、成鳥になるにも時間がかかるため、エサの少ない冬季に幼鳥が死んでしまうこともあります。

ただ皮肉にも香川県内のため池には特定外来生物として問題視されているブラックバスが多く生息していることから、エサの減る冬場でもミサゴは成長できるのだそうです。

見られるのはミサゴだけでなく、ビジターセンターではさまざまな野鳥を見ることができました。

【コゲラ見えた!】

この日は、ホトトギス、ウグイス、ハシブトガラス、カワラヒワ、コゲラ、ホオジロ、ツバメにスズメが確認できました。

当日のように視界が悪いと姿こそ見づらいもの。

ですが、鳴き声だけで判断できるようになると、見えなくとも野鳥の気配を感じることができ、またどの方向にいるのか察知できます。

普段見慣れているスズメやカラスなども双眼鏡を通してじっくり見ると、種類を区別するポイントや模様などを発見できます。

【スライドショーを使ってミサゴを知ろう】

観察デッキで聞いたことを踏まえて、生態など詳しく見ていきます。

ミサゴは水面上空でホバリングをして魚を探し、足で魚をすばやくキャッチして安心して食べられる場所まで移動。

その時、魚の頭が前方にくるように持ち替えて、空気抵抗を押さえて飛びます。

岩田さんの奥様によると、魚を掴んでいる時はなぜか左足前になっているミサゴが多いとのことですが、理由は不明。

ちなみに捕食する魚はライギョ、ボラ、中にはダツのような細長いものから体長50㎝もある大きな魚まで好き嫌いなく、なんでも頭から食べるそうです。

そんな魚を掴む足はどんなものかというと・・・

【ウロコ状の足!】

ウロコ状は滑り止めにもなっており、ヌルヌルした魚を捕ることに特化した構造となっています。

【親鳥と幼鳥の姿】

幼鳥が飛ぶ練習をし出し、巣上を浮かび始めると3日後くらいには巣立ってしまいます。

そして、こんな画像も。

野鳥はお腹いっぱいだと重くて飛べません。

そのため消化を早くし、糞をして体を軽くしてから飛ぶことが多いです。

【最後はおさらいミサゴクイズ】

ミサゴの名前の由来は?など、みなさん全問正解したでしょうか?

観察デッキで解散した後も、岩田さんが持ってこられたペリット(野鳥が吐きだ出したもの)や巣、卵、羽根などじっくりと観察。

昆虫観察会にも参加してくれた男児は生き物が大好きらしく、夢中になって見ていました。

豊かな海だとミサゴのエサとなる魚も多く、また透明度が高いことでミサゴは魚を探すことが容易になります。

餌場の近くには安心して捕食できる場(森)があり、さらに巣作りしやすい松のような樹頂の平らな木があればミサゴは繁殖地として認識し、長く生息してくれるでしょう。

近代化に伴い、鉄塔に営巣したりとミサゴなりに環境変化の対応しようと頑張っていますが、そんな苦労せずとも人も一緒に暮らしていける、ずっとミサゴが安心して棲めるようにみんなで考えていきたいですね。

山~里~海の自然環境がバランスよく繋がってこそ生息できる野鳥のミサゴ。

その繋がりの大切さを知れた観察会でもありました。