瀬戸内海国立公園 高松

256件の記事があります。

2014年11月11日【80周年】 秋の備讃瀬戸ウォーク(五色台)

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

毎年、瀬戸内海国立公園指定日となる3月16日に香川県主催で屋島ウォーキングを実施しています。

今年は指定80周年を迎える節目ということで、秋にも備讃瀬戸ウォークが11月9日(日)に開催されました。今回は五色台(香川県)と王子ヶ岳(岡山県)の2ヶ所同時開催です。

11月初旬は紅葉が色づき始める頃で、特に今回コースとなっている五色台の白峯寺と根香寺は紅葉の名所。

参加者の皆さんには、紅葉も一緒に楽しんでいただけるだろうなぁ。。。

【出発式】

と思っていたら!朝から生憎の雨で、五色台の視界は真っ白!

気温も少し肌寒く、雨天のため足下が不安定ということで参加キャンセルも出ましたが、それでも約150人の参加者が雨具を身につけ、参加してくれました。

休暇村讃岐五色台で出発式を終え、一旦バスに乗車し、スタート地点である青海神社へ向かいます。

そんな参加者を楽しく送り出してくれたのが、五色台フェスでも賑やかせてくれた、こえびカンダダンの演奏。

隣にいる見習いゆるキャラ・会話のできるうどんの妖精・さぬどんも一緒にお見送り。

【いってらっしゃーい!】

スタート地点の青海神社は、五色台ビジターセンターから南に、県道高松坂出線にあたる付近にあります。県道沿いにある大鳥居が目印。

青海神社は、白峯山で崇徳上皇を荼毘し奉った時、その煙が都を慕われてか都の方になびき、山麓にこもったのでその地に宮を建て、そこから「煙の宮」とも呼ばれています。

【西行の道入口】

少し冷えた体をほぐすために、入念に準備体操をして出発!

この西行の道は、西行法師が白峯御陵に詣でた時に通ったとされる道。

西行は僧侶としてだけでなく、歌人としても有名で新古今和歌集に94首が入集されています。

この西行の道には、西行法師と崇徳上皇が詠った88もの歌碑が並んでいます。

【中間地点を通過中】

白峯寺までには断崖絶壁の稚児ヶ嶽が見られるのですが、この日は見えず。

稚児ヶ嶽には稚児の滝があります。

普段の水量は湿る程度ですが、大雨の後は県下最大落差100mもの瀑布が現れますので、日を狙って見に行かれてはどうでしょうか。

西行の道は、石段830段の登りが白峯寺まで続くため、ペースダウンする参加者もいましたが、みなさん無事に昼食地点まで到着。

お昼休憩地点の白峰パークセンターでは、坂出市観光協会による温かい天狗うどん(具が10種入ったしっぽくうどん)やみかんのお接待を頂きました。

昼食後は各自白峯寺や御陵を参ったりと観光も楽しまれていました。

【白峯寺の紅葉も少し見られました】

午後の出発前に里山ボランティアガイド組合顧問・林先生より国立公園や里山の自然、文化など多岐に渡るお話をして頂きました。

【いつもアツイお話で聞き入ってしまいます】

林先生は、高松市内の高校で校長先生をされていた方で、私が受け持った斑の中には教え子さんもいらっしゃい、お話しできたとうれしそうに報告してくれました。

白峯寺から根香寺まで続く遍路道は、石がゴロゴロしていたり、滑りやすい土だったりと油断できない道。

五色台はいくつもの峰が合わさった地形なので、下ったり登ったりどの標高地点にいるのか分からなくなります。

【根香寺までの遍路道】

樹林と霧に囲まれ、道沿いに見られるお地蔵さまや丁石など神秘的な雰囲気の中を歩いていると、白装束に笠を被った歩きお遍路さんにも出会いました。

遍路道は道を譲り合い、挨拶を交わしながら進む、ただ歩くだけでなく、その場の空気感や出会った人のふれあいなど経験できる豊かな道でもあります。

出発から約1時間30分で根香寺に到着。

根香寺も紅葉の名所なのですが、生憎の霧で紅葉や伝説の牛鬼象など全く見えませんでした。。。

視界と足下が悪い中、元気に参加してくれた皆様には、また晴れた日に同じ道を歩いて違った雰囲気を楽しんでいただければと思います。

あらためてご参加頂き、ありがとうございました!

今年は指定80周年を迎える節目ということで、秋にも備讃瀬戸ウォークが11月9日(日)に開催されました。今回は五色台(香川県)と王子ヶ岳(岡山県)の2ヶ所同時開催です。

11月初旬は紅葉が色づき始める頃で、特に今回コースとなっている五色台の白峯寺と根香寺は紅葉の名所。

参加者の皆さんには、紅葉も一緒に楽しんでいただけるだろうなぁ。。。

【出発式】

と思っていたら!朝から生憎の雨で、五色台の視界は真っ白!

気温も少し肌寒く、雨天のため足下が不安定ということで参加キャンセルも出ましたが、それでも約150人の参加者が雨具を身につけ、参加してくれました。

休暇村讃岐五色台で出発式を終え、一旦バスに乗車し、スタート地点である青海神社へ向かいます。

そんな参加者を楽しく送り出してくれたのが、五色台フェスでも賑やかせてくれた、こえびカンダダンの演奏。

隣にいる見習いゆるキャラ・会話のできるうどんの妖精・さぬどんも一緒にお見送り。

【いってらっしゃーい!】

スタート地点の青海神社は、五色台ビジターセンターから南に、県道高松坂出線にあたる付近にあります。県道沿いにある大鳥居が目印。

青海神社は、白峯山で崇徳上皇を荼毘し奉った時、その煙が都を慕われてか都の方になびき、山麓にこもったのでその地に宮を建て、そこから「煙の宮」とも呼ばれています。

【西行の道入口】

少し冷えた体をほぐすために、入念に準備体操をして出発!

この西行の道は、西行法師が白峯御陵に詣でた時に通ったとされる道。

西行は僧侶としてだけでなく、歌人としても有名で新古今和歌集に94首が入集されています。

この西行の道には、西行法師と崇徳上皇が詠った88もの歌碑が並んでいます。

【中間地点を通過中】

白峯寺までには断崖絶壁の稚児ヶ嶽が見られるのですが、この日は見えず。

稚児ヶ嶽には稚児の滝があります。

普段の水量は湿る程度ですが、大雨の後は県下最大落差100mもの瀑布が現れますので、日を狙って見に行かれてはどうでしょうか。

西行の道は、石段830段の登りが白峯寺まで続くため、ペースダウンする参加者もいましたが、みなさん無事に昼食地点まで到着。

お昼休憩地点の白峰パークセンターでは、坂出市観光協会による温かい天狗うどん(具が10種入ったしっぽくうどん)やみかんのお接待を頂きました。

昼食後は各自白峯寺や御陵を参ったりと観光も楽しまれていました。

【白峯寺の紅葉も少し見られました】

午後の出発前に里山ボランティアガイド組合顧問・林先生より国立公園や里山の自然、文化など多岐に渡るお話をして頂きました。

【いつもアツイお話で聞き入ってしまいます】

林先生は、高松市内の高校で校長先生をされていた方で、私が受け持った斑の中には教え子さんもいらっしゃい、お話しできたとうれしそうに報告してくれました。

白峯寺から根香寺まで続く遍路道は、石がゴロゴロしていたり、滑りやすい土だったりと油断できない道。

五色台はいくつもの峰が合わさった地形なので、下ったり登ったりどの標高地点にいるのか分からなくなります。

【根香寺までの遍路道】

樹林と霧に囲まれ、道沿いに見られるお地蔵さまや丁石など神秘的な雰囲気の中を歩いていると、白装束に笠を被った歩きお遍路さんにも出会いました。

遍路道は道を譲り合い、挨拶を交わしながら進む、ただ歩くだけでなく、その場の空気感や出会った人のふれあいなど経験できる豊かな道でもあります。

出発から約1時間30分で根香寺に到着。

根香寺も紅葉の名所なのですが、生憎の霧で紅葉や伝説の牛鬼象など全く見えませんでした。。。

視界と足下が悪い中、元気に参加してくれた皆様には、また晴れた日に同じ道を歩いて違った雰囲気を楽しんでいただければと思います。

あらためてご参加頂き、ありがとうございました!

2014年11月04日【紅葉情報】 屋島南嶺

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

標高の高い山岳地域では、紅葉が9月下旬~10月中旬に始まり、ここ四国の剣山や石鎚連峰も同じ頃に山頂は見頃を迎え、今は麓が色づく頃。

今年は週末に雨が多く、「山に行く機会を逃したー!!」という方に朗報。

平野部~寒霞渓(標高700m位)は今からが見頃です!

少しずつではありますが、移り変わる紅葉情報を随時掲載していきますので

ぜひ参考にご覧頂き、お出かけください。

では、今の屋島を少しご紹介。

【駐車場西側展望地】

山上駐車場から徒歩1分のところにある展望地からは、北嶺と木々の間から備讃瀬戸を望むことができる展望地。

ここでは記念撮影が多く行われており、その証拠に撮影台も常時置かれています。

ここから北嶺斜面をよーく見ると・・・

ウバメガシの緑一色かと思いきや、広葉樹の赤~橙~黄色が点描のように見えます。

普段は色濃い緑のウバメガシが主役の屋島ですが、この時期からは染まるヤマザクラやハゼ、ウルシなど広葉樹の存在感が増してきます。

少し歩いて、屋島城址展望地ではサザンカが咲き始め、紅葉も始まりました。

ただ、サクラは葉が橙~茶色くなり散りかけなので、紅葉を見る、というよりは多島海景観を楽しむことがメインかもしれません。

【屋島城址】

見頃になったサザンカに近づくと、何やら不穏な音が。。。

【!!!大きなスズメバチ】

写真を撮っていてもスズメバチは気にもせず、蜜採取に夢中のよう。

近くに巣は見られなかったので、どこか林内からやってきたのか。。

スズメバチは終齢幼虫の大きく発達した唾液腺から分泌される栄養液がエサなのですが、栄養液が不足したり、終齢幼虫が育っていない時には糖質を多く含む花蜜などで栄養を補うそうです。

もし、「・・・ブーンッ」と大きな羽音と大きなハチが見えたら、その場からそーっと離れましょう。

屋島山上水族館からは、遠足で訪れている園児や小学生の楽しそうな声が聞こえてきました。先週末には、お遍路さんをはじめ、幼稚園~小学生までを乗せた大型バスが20台近くあり、秋の行楽シーズン真っ只中。

そこから獅子の霊巌に向かう途中には・・・

イロハモミジが色づき始めました。

真っ赤に染まったモミジもきれいですが、始まり時期に見られる緑~黄~赤へと変化する様をみるのもいいですねぇ。

【獅子の霊巌】

ここから眺める多島海景観は本当にきれいで、写真を撮る時にススキや紅葉を入れるとより季節感が表れます。

徐々に深まる秋。

皆さんのオススメ紅葉スポットはどこですか?

またスッキリとした秋晴れの下、瀬戸内海の景観もぜひお楽しみ下さい★

今年は週末に雨が多く、「山に行く機会を逃したー!!」という方に朗報。

平野部~寒霞渓(標高700m位)は今からが見頃です!

少しずつではありますが、移り変わる紅葉情報を随時掲載していきますので

ぜひ参考にご覧頂き、お出かけください。

では、今の屋島を少しご紹介。

【駐車場西側展望地】

山上駐車場から徒歩1分のところにある展望地からは、北嶺と木々の間から備讃瀬戸を望むことができる展望地。

ここでは記念撮影が多く行われており、その証拠に撮影台も常時置かれています。

ここから北嶺斜面をよーく見ると・・・

ウバメガシの緑一色かと思いきや、広葉樹の赤~橙~黄色が点描のように見えます。

普段は色濃い緑のウバメガシが主役の屋島ですが、この時期からは染まるヤマザクラやハゼ、ウルシなど広葉樹の存在感が増してきます。

少し歩いて、屋島城址展望地ではサザンカが咲き始め、紅葉も始まりました。

ただ、サクラは葉が橙~茶色くなり散りかけなので、紅葉を見る、というよりは多島海景観を楽しむことがメインかもしれません。

【屋島城址】

見頃になったサザンカに近づくと、何やら不穏な音が。。。

【!!!大きなスズメバチ】

写真を撮っていてもスズメバチは気にもせず、蜜採取に夢中のよう。

近くに巣は見られなかったので、どこか林内からやってきたのか。。

スズメバチは終齢幼虫の大きく発達した唾液腺から分泌される栄養液がエサなのですが、栄養液が不足したり、終齢幼虫が育っていない時には糖質を多く含む花蜜などで栄養を補うそうです。

もし、「・・・ブーンッ」と大きな羽音と大きなハチが見えたら、その場からそーっと離れましょう。

屋島山上水族館からは、遠足で訪れている園児や小学生の楽しそうな声が聞こえてきました。先週末には、お遍路さんをはじめ、幼稚園~小学生までを乗せた大型バスが20台近くあり、秋の行楽シーズン真っ只中。

そこから獅子の霊巌に向かう途中には・・・

イロハモミジが色づき始めました。

真っ赤に染まったモミジもきれいですが、始まり時期に見られる緑~黄~赤へと変化する様をみるのもいいですねぇ。

【獅子の霊巌】

ここから眺める多島海景観は本当にきれいで、写真を撮る時にススキや紅葉を入れるとより季節感が表れます。

徐々に深まる秋。

皆さんのオススメ紅葉スポットはどこですか?

またスッキリとした秋晴れの下、瀬戸内海の景観もぜひお楽しみ下さい★

2014年09月30日【体験教室】 段ボールオーブンでピザづくり

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

ここ5年程続けている人気の野外調理プログラム、段ボールオーブンでピザづくり。

今年も多くの方にご参加いただき、またお天気に恵まれた中で開催することができました。

さぁ、今年はどんな美味しそうなピザが焼けるのでしょうか。

まずは恒例のピザ生地づくりから。

強力粉に塩、砂糖、ベーキングパウダーが均等になるよう混ぜ、ぬるま湯を入れて捏ねていきます。

【生地が手にくっつく~】

小さなお子さんは体重を思いっきりかけながら、手に生地がくっつかなくなるまでしっかりと捏ねましょう。

だんだんとつるっと固まりになったら、生地が滑らかになるようオリーブオイルを少し入れて、また捏ねていきます。

【できたら、5等分に丸めます】

ボウルにラップして、名前を書いて、日当たりに良い場所でねかせます。

うまく膨らみますように!

【40分~1時間ほど待ちます】

その間、調理斑も段ボールオーブン作り斑(主にお父さん)に合流です。

段ボールオーブンは、内側を全てアルミホイルで隙間なく貼ってしまえばいいのですが、意外や時間のかかる地味な作業なのです。

【テープ、剥がすよー】

両面テープを一気に剥がしても、アルミホイルを一度に貼ろうとしても大抵は失敗してしまうので、少しずつ慎重に作業を行っていきました。

実はこの段ボールオーブン、年々進化しています。

ピザを焼いている内に段ボールのふたをしていた布テープが熱で剥がれやすくなったり、ピザを取り出す時に奥に落としてしまったりとちょっぴり悲しい事が起きていました。

そして、それを解決すべく様々な工夫が増えているのです。

【New段ボールオーブン、できあがりました】

はい、今年の進化は、両ふた上部にハトメで穴を開けて、そこにハリガネを通してふたがきちんと閉められるようにしました。また、網がズレ落ちやすいことから横から差す金棒と網をハリガネで固定しました。

出来上がった段ボールオーブンには、炭を入れて予熱します。

さぁ、ねかした生地を持って、ピザのトッピングです。

5等分の生地を丸く、お好みの厚さまでのばして、ピザソースや野菜、ベーコン、チーズなどトッピングしていきます。

【何をのせようかな~♪】

自分たちである材料を思いっきり使えるので、Wソース&Wチーズという組み合わせや野菜の彩りで模様を作ったりと自分たちのピザができます。

【焼き上がりが楽しみ!】

これを段ボールオーブンにセットして、炭を入れて、10分位待つと・・・

(生地や材料の厚さ、量、大きさにもよって多少時間がかかることも)

【できあがりー!!いい匂い!】

【焼き上がった斑から熱々を、いただきまーす!】

太陽の陽射しと秋風の吹く中、外で食べるできたてピザは格別です。

3家族1グループで来られた方々は、一緒にお弁当も持ってきて、よりピクニックぽい雰囲気で楽しまれていました。

身近なものを利用してできる段ボールオーブンがあると、キャンプや野外行事でいつものメニューにプラスできるので幅がぐんっと広がります。

またピザだけでなく、「こんな料理もできたよ」といろんな料理を試してみて下さいね。

これからの行楽シーズンにぜひ段ボールオーブンをご活用ください。

※作り方は過去掲載分を参照下さい。

AR日記内で「段ボールオーブン」と検索すると出てきます。

【今年のお楽しみはもちろんかき氷】

***************10月の五色台体験教室***************

『音で楽しむ森歩き』

自然観察と音楽のコラボ企画♪ 森歩きすると聞こえてくるのは・・・?

最後は青空カフェライブで五色台の雰囲気を楽しみましょう。小さなお子さんもぜひ!

日 時:2014年10月13日(月・祝)9:00~12:00

場 所:五色台クラフトハウス

(ビジターセンター前駐車場から木道下りて徒歩3分)

参加費:300円/人(保険込み)※定員20名先着予約制

持ち物:歩きやすい服装、飲み物など

詳細等は五色台ビジターセンターHPをご覧下さい。

http://goshikivc.web.fc2.com/

【演奏はこえびカンダダン★乞うご期待】

今年も多くの方にご参加いただき、またお天気に恵まれた中で開催することができました。

さぁ、今年はどんな美味しそうなピザが焼けるのでしょうか。

まずは恒例のピザ生地づくりから。

強力粉に塩、砂糖、ベーキングパウダーが均等になるよう混ぜ、ぬるま湯を入れて捏ねていきます。

【生地が手にくっつく~】

小さなお子さんは体重を思いっきりかけながら、手に生地がくっつかなくなるまでしっかりと捏ねましょう。

だんだんとつるっと固まりになったら、生地が滑らかになるようオリーブオイルを少し入れて、また捏ねていきます。

【できたら、5等分に丸めます】

ボウルにラップして、名前を書いて、日当たりに良い場所でねかせます。

うまく膨らみますように!

【40分~1時間ほど待ちます】

その間、調理斑も段ボールオーブン作り斑(主にお父さん)に合流です。

段ボールオーブンは、内側を全てアルミホイルで隙間なく貼ってしまえばいいのですが、意外や時間のかかる地味な作業なのです。

【テープ、剥がすよー】

両面テープを一気に剥がしても、アルミホイルを一度に貼ろうとしても大抵は失敗してしまうので、少しずつ慎重に作業を行っていきました。

実はこの段ボールオーブン、年々進化しています。

ピザを焼いている内に段ボールのふたをしていた布テープが熱で剥がれやすくなったり、ピザを取り出す時に奥に落としてしまったりとちょっぴり悲しい事が起きていました。

そして、それを解決すべく様々な工夫が増えているのです。

【New段ボールオーブン、できあがりました】

はい、今年の進化は、両ふた上部にハトメで穴を開けて、そこにハリガネを通してふたがきちんと閉められるようにしました。また、網がズレ落ちやすいことから横から差す金棒と網をハリガネで固定しました。

出来上がった段ボールオーブンには、炭を入れて予熱します。

さぁ、ねかした生地を持って、ピザのトッピングです。

5等分の生地を丸く、お好みの厚さまでのばして、ピザソースや野菜、ベーコン、チーズなどトッピングしていきます。

【何をのせようかな~♪】

自分たちである材料を思いっきり使えるので、Wソース&Wチーズという組み合わせや野菜の彩りで模様を作ったりと自分たちのピザができます。

【焼き上がりが楽しみ!】

これを段ボールオーブンにセットして、炭を入れて、10分位待つと・・・

(生地や材料の厚さ、量、大きさにもよって多少時間がかかることも)

【できあがりー!!いい匂い!】

【焼き上がった斑から熱々を、いただきまーす!】

太陽の陽射しと秋風の吹く中、外で食べるできたてピザは格別です。

3家族1グループで来られた方々は、一緒にお弁当も持ってきて、よりピクニックぽい雰囲気で楽しまれていました。

身近なものを利用してできる段ボールオーブンがあると、キャンプや野外行事でいつものメニューにプラスできるので幅がぐんっと広がります。

またピザだけでなく、「こんな料理もできたよ」といろんな料理を試してみて下さいね。

これからの行楽シーズンにぜひ段ボールオーブンをご活用ください。

※作り方は過去掲載分を参照下さい。

AR日記内で「段ボールオーブン」と検索すると出てきます。

【今年のお楽しみはもちろんかき氷】

***************10月の五色台体験教室***************

『音で楽しむ森歩き』

自然観察と音楽のコラボ企画♪ 森歩きすると聞こえてくるのは・・・?

最後は青空カフェライブで五色台の雰囲気を楽しみましょう。小さなお子さんもぜひ!

日 時:2014年10月13日(月・祝)9:00~12:00

場 所:五色台クラフトハウス

(ビジターセンター前駐車場から木道下りて徒歩3分)

参加費:300円/人(保険込み)※定員20名先着予約制

持ち物:歩きやすい服装、飲み物など

詳細等は五色台ビジターセンターHPをご覧下さい。

http://goshikivc.web.fc2.com/

【演奏はこえびカンダダン★乞うご期待】

2014年09月22日【80周年】 五色台フェスティバル開催!

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

今年はさまざまな場所で瀬戸内海国立公園80周年を記念した行事が行われています。

その行事のひとつ、五色台フェスティバルが気持ちよく晴れた3連休中日に開催されました。

この行事は、中四国の休暇村9施設が共同主催となり、地元の皆さんにより五色台を知ってもらおう!というPRの一環として行われ、それにご賛同いただいた団体などたくさんの出展があり、賑やかな会場ができあがりました。

10:00スタートのフェスティバルでしたが、ビジターセンター(以下VC)にはすでに多くのクラフト体験希望者で溢れ、予定より30分早く開始するほど。

【朝早くからこんなにたくさん!】

【オープニングセレモニー】

フェスティバルの口火を切ってくれたのは、瀬戸内国際芸術祭ボランティアサポーターこえび隊の中の音楽好きが集まって結成されたこえびカンダダン。

続いて、五色台ふもとの大屋冨北獅子保存会による獅子舞で目出度い演舞。

参加者が押し寄せるほどだった抽選券付き餅まき大会!

そんな多目的広場で催しの最中でもVCではクラフト体験希望者でスタッフもてんやわんやです。

オープニングに続いて行われたのが、竹(チク)リンピック競技会。

さて、その競技とは一体・・・!?

【竹リンピック競技会】

ただの射的?・・・ではなく、竹水鉄砲で射撃競技。さぁ、倒れた竹の点数は??

釣り竿を使って、大物の竹筒を釣っちゃおう!意外と難しくてみなさん苦戦中。

風船を投げて竹を倒そう、竹のボーリング大会。

竹積み木の積み上げ競技は、倒れずに自分の背丈よりも高く積み上げられるか?そして、時間との駆け引きは・・・!

大人も子どもも大ハッスルした竹リンピック競技会。

その競技の周りでは、さまざまな団体による出展ブースが充実。

【協力団体による出展ブース】

どんぐりネットワークからは、どんぐりや丸太を使ったクラフト体験や森の幼稚園の紹介写真の展示などたくさん。

五色台体験教室で大人気プログラムのハチミツ絞り体験講師、中田養蜂さん。

VCでは、精密な竹細工でお馴染みの坂出竹友会からは、テントウムシやカエルの竹細工や葉っぱで作るバッタづくりを教えてくれました。

他にも、かがわ自然観察会による五色台の自然観察ハイクは朝早くに定員一杯になるほど大人気。

また、四国EPO出展ブースにも常に多くの人で賑わう盛況ぶりでした。

そして、メイン会場から徒歩3分のVC会場では・・・

【VCでの体験プログラム】

自然をモチーフにしたお試しネイルアートは、小さな女の子も大満足のできあがり。

竹とんぼや竹の水鉄砲づくりは火を使ったり、上手く水が出るか、飛ぶかなど調整が要りますが、スタッフが優しく教えてくれるので大丈夫。

透明キャンドルは、ビー玉やビーズ、砂を使って絵のように仕上げたり、幼児でも簡単にできる木製ストラップは、今人気のアニメキャラクターを描く子がいっぱい。

【親子で竹の水鉄砲と竹馬を楽しみました】

クラフトなど楽しんだフェスティバルも、いよいよフィナーレ。

【エンディング】

五色台で採れる美しい音色を出す貴重な石・サヌカイトと使った演奏はこえびカンダダン。瀬戸内にちなんだ選曲は、ゆったり座って聞くのにピッタリでした。

イントロクイズでは、あの人気映画の主題歌が流れた瞬間、子どもの手が一斉に挙がり、仕切り直さないと指名できないほど。

そして、竹リンピック競技会各種目の部門優勝者の表彰やお楽しみ大抽選会など最後まで賑わったフェスティバルでした。

前日に開催した前夜祭では、備讃瀬戸の夕景をゆっくり眺めてもらったり、星空観察などそのまんまの五色台を体験してもらえることができたのではないでしょうか。

【休暇村讃岐五色台からの夕景】

今時期なら17:00~18:00にかけて、日が沈んでいくのが眺められます。

その行事のひとつ、五色台フェスティバルが気持ちよく晴れた3連休中日に開催されました。

この行事は、中四国の休暇村9施設が共同主催となり、地元の皆さんにより五色台を知ってもらおう!というPRの一環として行われ、それにご賛同いただいた団体などたくさんの出展があり、賑やかな会場ができあがりました。

10:00スタートのフェスティバルでしたが、ビジターセンター(以下VC)にはすでに多くのクラフト体験希望者で溢れ、予定より30分早く開始するほど。

【朝早くからこんなにたくさん!】

【オープニングセレモニー】

フェスティバルの口火を切ってくれたのは、瀬戸内国際芸術祭ボランティアサポーターこえび隊の中の音楽好きが集まって結成されたこえびカンダダン。

続いて、五色台ふもとの大屋冨北獅子保存会による獅子舞で目出度い演舞。

参加者が押し寄せるほどだった抽選券付き餅まき大会!

そんな多目的広場で催しの最中でもVCではクラフト体験希望者でスタッフもてんやわんやです。

オープニングに続いて行われたのが、竹(チク)リンピック競技会。

さて、その競技とは一体・・・!?

【竹リンピック競技会】

ただの射的?・・・ではなく、竹水鉄砲で射撃競技。さぁ、倒れた竹の点数は??

釣り竿を使って、大物の竹筒を釣っちゃおう!意外と難しくてみなさん苦戦中。

風船を投げて竹を倒そう、竹のボーリング大会。

竹積み木の積み上げ競技は、倒れずに自分の背丈よりも高く積み上げられるか?そして、時間との駆け引きは・・・!

大人も子どもも大ハッスルした竹リンピック競技会。

その競技の周りでは、さまざまな団体による出展ブースが充実。

【協力団体による出展ブース】

どんぐりネットワークからは、どんぐりや丸太を使ったクラフト体験や森の幼稚園の紹介写真の展示などたくさん。

五色台体験教室で大人気プログラムのハチミツ絞り体験講師、中田養蜂さん。

VCでは、精密な竹細工でお馴染みの坂出竹友会からは、テントウムシやカエルの竹細工や葉っぱで作るバッタづくりを教えてくれました。

他にも、かがわ自然観察会による五色台の自然観察ハイクは朝早くに定員一杯になるほど大人気。

また、四国EPO出展ブースにも常に多くの人で賑わう盛況ぶりでした。

そして、メイン会場から徒歩3分のVC会場では・・・

【VCでの体験プログラム】

自然をモチーフにしたお試しネイルアートは、小さな女の子も大満足のできあがり。

竹とんぼや竹の水鉄砲づくりは火を使ったり、上手く水が出るか、飛ぶかなど調整が要りますが、スタッフが優しく教えてくれるので大丈夫。

透明キャンドルは、ビー玉やビーズ、砂を使って絵のように仕上げたり、幼児でも簡単にできる木製ストラップは、今人気のアニメキャラクターを描く子がいっぱい。

【親子で竹の水鉄砲と竹馬を楽しみました】

クラフトなど楽しんだフェスティバルも、いよいよフィナーレ。

【エンディング】

五色台で採れる美しい音色を出す貴重な石・サヌカイトと使った演奏はこえびカンダダン。瀬戸内にちなんだ選曲は、ゆったり座って聞くのにピッタリでした。

イントロクイズでは、あの人気映画の主題歌が流れた瞬間、子どもの手が一斉に挙がり、仕切り直さないと指名できないほど。

そして、竹リンピック競技会各種目の部門優勝者の表彰やお楽しみ大抽選会など最後まで賑わったフェスティバルでした。

前日に開催した前夜祭では、備讃瀬戸の夕景をゆっくり眺めてもらったり、星空観察などそのまんまの五色台を体験してもらえることができたのではないでしょうか。

【休暇村讃岐五色台からの夕景】

今時期なら17:00~18:00にかけて、日が沈んでいくのが眺められます。

2014年09月12日【象頭山】 森林浴をしてみませんか?

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

荒天続きの夏が終わり、朝晩は20℃をきる涼しさになりました。

晴れた日中はまだ少し汗ばむ位ですが、風は心地よく清々しい秋の気配を感じるこの頃。

季節の移り変わりを感じながら、森林浴に出かけませんか?

今回は象頭山(標高538m)をご紹介。

象頭山(ぞうずさん)と言われても「・・・?」な方が多いかもしれませんね。

では、金刀比羅宮といえばお分かりでしょうか。

年を通して、多くの人が参拝する金刀比羅宮は象頭山中腹にあります。

善通寺市~琴平町一帯には、大麻山(おおさやま・616m)~象頭山~~愛宕山(あたごやま・239m)が連なり、山頂部が平坦な台地状をしています。

遠望すると象の頭に似ていることから「象頭山」とも呼ばれ、国指定名勝・天然記念物や香川県鳥獣保護区にも指定されています。

今回のオススメ森林浴は象頭山中腹・本宮~奥社の金刀比羅宮社叢です。

まず、賑やかな表参道785段の石段を登り、本宮に到着。

【金刀比羅宮御本宮】

御祭神は大物主神と崇徳天皇で、農業、殖産、医薬、海上守護の神として古来から崇められています。

それを表すかのように、本宮には船舶関係のものが多く見受けられます。

ここでお参りをして、本宮から奥社・厳魂神社はうっそうとした常緑の参道が約1㎞、平坦な道を交えた石段583段が続きます。

鳥居をくぐり抜けると真井渓(まないだに)に流れる水音が聞こえ、そこから先は本宮参拝者の声も聞こえなくなり、風に揺れる木々や野鳥の声のみとなってきます。

【木陰の空気はひんやりと澄んでいました】

奥社までの間には、天孫降臨の武勇の神様・武雷尊(たけいかづちのみこと)や八幡様として広く祀られている誉田和氣尊(ほんだわけのみこと)が祀られている常磐神社や紅葉谷の白峰神社など見どころや参拝所もあります。

【菅原神社】

御祭神は学問の神様・菅原道真公。

社叢では、青々とした常緑樹やモミジやツバキなど季節に色を添える樹木、また大きなクスノキやムクノキ、カゴノキなどが見られ、シダ以上の植物約900種ともいわれる豊かな森の様相が見られます。

この常緑広葉樹と落葉広葉樹が混交する多様な森は香川県内でもあまり見られず、瀬戸内海国立公園第1種特別地域に指定されているほど貴重な場所なのです。

それゆえ生息する生き物も豊かで、ここではムササビも見ることができるそう。

【ゆっくりと歩いてみましょう】

森に囲まれた参道は、夏は木陰に、冬は防風林となり、参拝者が奥社まで辿り着けるよう標してくれたかのようです。

こんな場所では、自然に流れる音に耳を傾けながら急がず、ゆっくりと、深呼吸しながら歩いてみましょう。

石段が続き、急になり始めると、いよいよ奥社へと辿り着きます。

【奥社・厳魂神社(いづたまじんじゃ)】

元は威徳殿といわれ、絵馬殿の付近に鎮座されており、後に厳魂神社と改称、明治38年に現在の場所に遷座されたそうです。

厳魂神社には、金刀比羅本教教祖・厳魂彦命が祀られています。

そして、ここからの景色は奥社まで参拝したご褒美。

【讃岐平野一望】

参拝者の皆さんは、ここからの景色に見とれ、写真を撮る人が殆どでした。

帰りの道中では、「なんだかスッキリした感じしない?」と

若い方~年配までみなさん口々にしながら、また森の中を楽しみながら下宮していきました。

人によってさまざまなリフレッシュ方法がありますが、まだ森林浴を試したことがない!という方にはぜひオススメの象頭山です。

【コースタイム】

表参道入口~約30分~本宮~約30分~奥社(ゆっくり往復だと約2.5時間)

【最寄りの見どころ・文化施設】

・表書院 円山応挙、森寛斎、邨田丹陵など障壁画を常設展示

・奥書院 伊藤若冲の障壁画は作品保護のため通常一般非公開ですが、

現在11月下旬まで公開展示中。

・宝物館、高橋由一館、図書館など

・旧金比羅大芝居金丸座 1835年に建てられた日本最古の芝居小屋

【アドバイス】

・飲み物は早めに確保。(商店通りを過ぎると自動販売機もなくなります)

・歩きやすい靴を選びましょう。

(石段は踏面が狭く、段差の大きい所があります)

晴れた日中はまだ少し汗ばむ位ですが、風は心地よく清々しい秋の気配を感じるこの頃。

季節の移り変わりを感じながら、森林浴に出かけませんか?

今回は象頭山(標高538m)をご紹介。

象頭山(ぞうずさん)と言われても「・・・?」な方が多いかもしれませんね。

では、金刀比羅宮といえばお分かりでしょうか。

年を通して、多くの人が参拝する金刀比羅宮は象頭山中腹にあります。

善通寺市~琴平町一帯には、大麻山(おおさやま・616m)~象頭山~~愛宕山(あたごやま・239m)が連なり、山頂部が平坦な台地状をしています。

遠望すると象の頭に似ていることから「象頭山」とも呼ばれ、国指定名勝・天然記念物や香川県鳥獣保護区にも指定されています。

今回のオススメ森林浴は象頭山中腹・本宮~奥社の金刀比羅宮社叢です。

まず、賑やかな表参道785段の石段を登り、本宮に到着。

【金刀比羅宮御本宮】

御祭神は大物主神と崇徳天皇で、農業、殖産、医薬、海上守護の神として古来から崇められています。

それを表すかのように、本宮には船舶関係のものが多く見受けられます。

ここでお参りをして、本宮から奥社・厳魂神社はうっそうとした常緑の参道が約1㎞、平坦な道を交えた石段583段が続きます。

鳥居をくぐり抜けると真井渓(まないだに)に流れる水音が聞こえ、そこから先は本宮参拝者の声も聞こえなくなり、風に揺れる木々や野鳥の声のみとなってきます。

【木陰の空気はひんやりと澄んでいました】

奥社までの間には、天孫降臨の武勇の神様・武雷尊(たけいかづちのみこと)や八幡様として広く祀られている誉田和氣尊(ほんだわけのみこと)が祀られている常磐神社や紅葉谷の白峰神社など見どころや参拝所もあります。

【菅原神社】

御祭神は学問の神様・菅原道真公。

社叢では、青々とした常緑樹やモミジやツバキなど季節に色を添える樹木、また大きなクスノキやムクノキ、カゴノキなどが見られ、シダ以上の植物約900種ともいわれる豊かな森の様相が見られます。

この常緑広葉樹と落葉広葉樹が混交する多様な森は香川県内でもあまり見られず、瀬戸内海国立公園第1種特別地域に指定されているほど貴重な場所なのです。

それゆえ生息する生き物も豊かで、ここではムササビも見ることができるそう。

【ゆっくりと歩いてみましょう】

森に囲まれた参道は、夏は木陰に、冬は防風林となり、参拝者が奥社まで辿り着けるよう標してくれたかのようです。

こんな場所では、自然に流れる音に耳を傾けながら急がず、ゆっくりと、深呼吸しながら歩いてみましょう。

石段が続き、急になり始めると、いよいよ奥社へと辿り着きます。

【奥社・厳魂神社(いづたまじんじゃ)】

元は威徳殿といわれ、絵馬殿の付近に鎮座されており、後に厳魂神社と改称、明治38年に現在の場所に遷座されたそうです。

厳魂神社には、金刀比羅本教教祖・厳魂彦命が祀られています。

そして、ここからの景色は奥社まで参拝したご褒美。

【讃岐平野一望】

参拝者の皆さんは、ここからの景色に見とれ、写真を撮る人が殆どでした。

帰りの道中では、「なんだかスッキリした感じしない?」と

若い方~年配までみなさん口々にしながら、また森の中を楽しみながら下宮していきました。

人によってさまざまなリフレッシュ方法がありますが、まだ森林浴を試したことがない!という方にはぜひオススメの象頭山です。

【コースタイム】

表参道入口~約30分~本宮~約30分~奥社(ゆっくり往復だと約2.5時間)

【最寄りの見どころ・文化施設】

・表書院 円山応挙、森寛斎、邨田丹陵など障壁画を常設展示

・奥書院 伊藤若冲の障壁画は作品保護のため通常一般非公開ですが、

現在11月下旬まで公開展示中。

・宝物館、高橋由一館、図書館など

・旧金比羅大芝居金丸座 1835年に建てられた日本最古の芝居小屋

【アドバイス】

・飲み物は早めに確保。(商店通りを過ぎると自動販売機もなくなります)

・歩きやすい靴を選びましょう。

(石段は踏面が狭く、段差の大きい所があります)

2014年08月08日【瀬戸内海】 そうだ、海に行こう

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

香川ではカラッ梅雨だったにも関わらず、夏休みに入った頃から天気はイマイチ。

それでも夏はあっという間に過ぎ去ってしまいます。

で、夏を満喫するには・・・?となると

「・・・そうだ、海に行こう」

水遊びは夏こそ楽しめる最高のアクティビティ!

そんな海水浴から海岸生き物観察ができる場所、展望地は山だけじゃない!実はオススメ展望地などをご紹介。

【干潮時の有明浜(観音寺市)】

遠浅で海水透明度も高い海水浴場として人気の有明浜。

干潮時に砂紋の後を辿ると、遠浅の広さを実感できます。

市街地からも近く、海の家や駐車場も完備されているので便利。

すぐ近くには銭形砂地や青々とした老松の映える琴弾公園もあって、木陰でのんびりと過ごすこともできます。

そして、色を添えるのは松だけではありません。

【青紫色の花をつけたハマゴウが満開】

有明浜は香川県内屈指の海浜植物群落地としても有名で、その植物種類も豊富。

今の時期はハマゴウだけでなく、ネコノシタの黄色く染まったお花畑も見頃です。

【干潮に移りゆく有明浜(江甫草山から)】

遠浅だと小さな子どもも安心して遊べます。

この日も引き潮になると、子どもから年配までがマテ貝などを採りに集まってきて、潮干狩りスポットとしても人気があります。

松のある白砂青松といえば、ここも外せません。

【津田の松原(さぬき市)】

津田の松原は県立琴林公園にも指定されているので、大きな松の間を通り、赤い橋を渡ったりとお散歩もいいですね。

また、ここも毎年多くの海水浴客で賑わう人気海水浴場。

海の家なども多く出店しているので便利良しですが、土日になると駐車場はほぼ満車になりますので係員の誘導に従って下さい。

写真手前にある水路は海水が入ってくるので、満潮になると小魚などが入ってくるので、泳ぎに飽きたら観察してみてはどうでしょう。

【大島(高松市)】

離島になると、海水透明度の高さと海岸生物の種類、大きさは抜群です。

奥の岩場には大きなヨロイイソギンチャクが見られ、指をそっと入れると吸い付く感じがなんとも言えません。

引き潮時には、あちらこちらで打ち上げられているクラゲの姿もなかなかのものです。

特にはアメフラシも。

【琴反地(直島)】

ここも生き物観察にオススメの海岸です。

砂泥地~磯と海岸環境が変化するので生息する生き物の違いもよく分かり、また他と比べてもヨメガカサやカメノテなどが大きく見応えがあります。

少し陸に上がると水路ではアカテガニなども見られます。

【弁天島~中余島~小余島~大余島の陸繋島(小豆島)】

人気観光スポット、通称エンジェルロード。

干潮になると4つの島が砂地で繋がり、歩いて渡ることができます。

(大余島は私有地ですので許可なく入島することはできません。)

恋人の聖地として有名ですが、シーカヤックをする人や磯でカニやエビなど探したりする親子も見られ、憩いの場所としても親しまれています。

遊ぶだけでなく、眺めるだけでもいいのも海。

【瀬戸大橋を一望(本島)】

江戸末期から残る伝統的建造物や塩飽水夫の名残が感じられる本島での観光の合間には、瀬戸大橋が一望できる場所がいくつかあります。

バスではあっという間に通り過ぎてしまうので、レンタサイクルで島内周遊するのがオススメ。(ただし、急坂があるので、体力と相談してください)

また、本島には快水浴100選の中でも特に優れた「島の部特選」に選定された泊海水浴場もあります。

【鳴門大橋を一望(千畳敷展望地)】

静かな瀬戸内とは違い、速く力強い印象を受ける鳴門海峡。

播磨灘と紀伊水道からの潮流がぶつかることで起きる大きな渦潮も見られ、一足違った海の様相が見られる場所です。

ベストタイミングで渦潮を見たい方は、渦の道HPより潮見表をご確認下さい。

「海は塩でベタベタするから嫌」という人もいますが、海岸にはそれぞれ違った雰囲気や特徴があります。

メジャーな海岸に行くのも良し、自分のお気に入りの海岸を見つけるのも良し、またアクティビティによって決めるのも良しです。

海に行って、夏を思いっきり満喫してくださいね。

【みんなでマナーを守りましょう】

・遊泳禁止区域では泳がない。(潮流が速く流される危険性も!)

(幼い頃に遊泳区域でも潮に流されたことがあります・・・)

・バーベキューなど火気を扱う場合は、管理者に事前確認しましょう。

・ゴミは必ず自宅まで持ち帰りましょう。

・周りの利用者にも気遣い、騒音など迷惑行為はやめましょう。

【1人1人の気遣いできれいな海を残しましょう】

それでも夏はあっという間に過ぎ去ってしまいます。

で、夏を満喫するには・・・?となると

「・・・そうだ、海に行こう」

水遊びは夏こそ楽しめる最高のアクティビティ!

そんな海水浴から海岸生き物観察ができる場所、展望地は山だけじゃない!実はオススメ展望地などをご紹介。

【干潮時の有明浜(観音寺市)】

遠浅で海水透明度も高い海水浴場として人気の有明浜。

干潮時に砂紋の後を辿ると、遠浅の広さを実感できます。

市街地からも近く、海の家や駐車場も完備されているので便利。

すぐ近くには銭形砂地や青々とした老松の映える琴弾公園もあって、木陰でのんびりと過ごすこともできます。

そして、色を添えるのは松だけではありません。

【青紫色の花をつけたハマゴウが満開】

有明浜は香川県内屈指の海浜植物群落地としても有名で、その植物種類も豊富。

今の時期はハマゴウだけでなく、ネコノシタの黄色く染まったお花畑も見頃です。

【干潮に移りゆく有明浜(江甫草山から)】

遠浅だと小さな子どもも安心して遊べます。

この日も引き潮になると、子どもから年配までがマテ貝などを採りに集まってきて、潮干狩りスポットとしても人気があります。

松のある白砂青松といえば、ここも外せません。

【津田の松原(さぬき市)】

津田の松原は県立琴林公園にも指定されているので、大きな松の間を通り、赤い橋を渡ったりとお散歩もいいですね。

また、ここも毎年多くの海水浴客で賑わう人気海水浴場。

海の家なども多く出店しているので便利良しですが、土日になると駐車場はほぼ満車になりますので係員の誘導に従って下さい。

写真手前にある水路は海水が入ってくるので、満潮になると小魚などが入ってくるので、泳ぎに飽きたら観察してみてはどうでしょう。

【大島(高松市)】

離島になると、海水透明度の高さと海岸生物の種類、大きさは抜群です。

奥の岩場には大きなヨロイイソギンチャクが見られ、指をそっと入れると吸い付く感じがなんとも言えません。

引き潮時には、あちらこちらで打ち上げられているクラゲの姿もなかなかのものです。

特にはアメフラシも。

【琴反地(直島)】

ここも生き物観察にオススメの海岸です。

砂泥地~磯と海岸環境が変化するので生息する生き物の違いもよく分かり、また他と比べてもヨメガカサやカメノテなどが大きく見応えがあります。

少し陸に上がると水路ではアカテガニなども見られます。

【弁天島~中余島~小余島~大余島の陸繋島(小豆島)】

人気観光スポット、通称エンジェルロード。

干潮になると4つの島が砂地で繋がり、歩いて渡ることができます。

(大余島は私有地ですので許可なく入島することはできません。)

恋人の聖地として有名ですが、シーカヤックをする人や磯でカニやエビなど探したりする親子も見られ、憩いの場所としても親しまれています。

遊ぶだけでなく、眺めるだけでもいいのも海。

【瀬戸大橋を一望(本島)】

江戸末期から残る伝統的建造物や塩飽水夫の名残が感じられる本島での観光の合間には、瀬戸大橋が一望できる場所がいくつかあります。

バスではあっという間に通り過ぎてしまうので、レンタサイクルで島内周遊するのがオススメ。(ただし、急坂があるので、体力と相談してください)

また、本島には快水浴100選の中でも特に優れた「島の部特選」に選定された泊海水浴場もあります。

【鳴門大橋を一望(千畳敷展望地)】

静かな瀬戸内とは違い、速く力強い印象を受ける鳴門海峡。

播磨灘と紀伊水道からの潮流がぶつかることで起きる大きな渦潮も見られ、一足違った海の様相が見られる場所です。

ベストタイミングで渦潮を見たい方は、渦の道HPより潮見表をご確認下さい。

「海は塩でベタベタするから嫌」という人もいますが、海岸にはそれぞれ違った雰囲気や特徴があります。

メジャーな海岸に行くのも良し、自分のお気に入りの海岸を見つけるのも良し、またアクティビティによって決めるのも良しです。

海に行って、夏を思いっきり満喫してくださいね。

【みんなでマナーを守りましょう】

・遊泳禁止区域では泳がない。(潮流が速く流される危険性も!)

(幼い頃に遊泳区域でも潮に流されたことがあります・・・)

・バーベキューなど火気を扱う場合は、管理者に事前確認しましょう。

・ゴミは必ず自宅まで持ち帰りましょう。

・周りの利用者にも気遣い、騒音など迷惑行為はやめましょう。

【1人1人の気遣いできれいな海を残しましょう】

2014年07月31日【体験教室】 蜂蜜しぼりと蜜蝋キャンドルづくり

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

今年もキャンセル待ち続出の大人気プログラム、

「蜂蜜絞りと蜜蝋キャンドルづくり」を行いました。

講師はお馴染み、五色台麓で生業されている中田養蜂さん。

普段の生活の中で自分たちの手で蜂蜜を絞ることはもちろん、なかなかこのようなプログラムを実施している所もないため、参加者にとっては新鮮。

また養蜂家が使う道具もTVや本でしか見たことない人が多く、みなさん興味津々でした。

【子供向けに分かりやすくお話】

毎年このプログラムは夏休みに入った休日ということで、子供の自由研究に役立つよう分かりやすく説明してくれました。

その中でのお話・・・。

ミツバチの巣の中に大きなハチ、女王蜂がいますよね。

女王というだけにこちらはメスだと分かりますが、働き蜂はどちらでしょう?

・・・正解は、全てメス!(昨年のAR日記にも書いているので分かりましたよね?)

働き蜂の中には、巣の中で幼虫の世話など家事をするハチと、外に出て蜜や花粉を運んでくるキャリアウーマンのようなハチがいます。

実は巣の中で家事をするのは若いメス蜂、外に働きに出るのは年配のメス蜂なのだそう。

外に出ると、スズメバチをはじめとした外敵や雨に濡れて飛べなくなったりとリスクはかなり大きいもの。

もし若いハチがリスクと背負って外に出ると・・・

外敵などで死んだり弱ったりする → 次世代へ続くハチが減ってしまう

ということから、寿命の短くなった年配が外に出るシステムになっているのだそう。

なんだか外にいる働き蜂を見ると思わず「頑張って!」と言ってしまいそうですね。

そんなミツバチの巣の中はどうなっているのか?

【蜜いっぱいの巣板を観察】

巣箱を開けると・・・蜜がいっぱい詰まった巣板を見せてくれました。

持ってみると、両手でしっかりと持たないといけないくらい重い!

子供たちも代わる代わる持って、その重さを実感。

そんな重い巣板からはどれだけのハチミツが採れるのでしょうか。

【蜜ふた取りに挑戦!】

お湯で温めたナイフを使って、白い蜜ふたをこそぎ取っていきます。

蜜は粘度が高いため、まっすぐ上に動かそうとしてもなかなか。

ナイフはギコギコとノコを挽くようにしながら、ゆっくりと上に動かすと六角の巣を壊すことなくキレイに蜜ふただけ取れます。

【溢れんばかりの蜜が出てきました】

六角の巣はミツバチが1から作ったものなので、深くナイフを入れて壊してしまうとミツバチがまた作り直さないといけないので大変!

ですが、今回の参加者を見てみると、みんな上手に取れて初めてとは思えません。

思わず中田養蜂の女王蜂さんも

「うちの息子の嫁に!将来、養蜂家にならない?」なんて声が出るほど(笑)

そんな蜜ふたを取っている最中には・・・

【蜜ふたをペロリ】

蜜ふたも食べられる?蜜が付いて甘いせいか、何度か口に運ぶ子もいました。

巣板両側の蜜ふたが取れたら、いよいよ巣板を遠心分離器に入れていきます。

【みんなの注目を浴びながら回す!】

透明の遠心分離器には巣板から黄金色に光る蜜が飛んで、なんともきれい。

見守る参加者もうっとり。

【採れたてハチミツはお土産に】

ハチミツを採りきった巣板を持ってみると・・・

「軽い!!」あんなに重かった巣板が片手で軽々と持てるくらいにまでに。

2枚の巣板から約500gの瓶2本に入れても、遠心分離器にはまだ残っているくらいなので、相当な量のハチミツが巣板にあったことになります。

そして、採取が終わった後のお楽しみは。

【4種のハチミツの味比べ】

一見、同じ味だと思っていたら、色も味も匂いもそれぞれ違いがあります。

【今回はこの4種を味比べ】

蜂蜜は種類によってサラダやデザート、チーズにかけたりとバリエーション豊かなのも特徴です。

「これにはどんな蜂蜜が合うの?」

気になる方は中田養蜂さんで聞いてみると、いろいろ教えてくれますよ。

ちなみに参加者が絞ったのは、主にハゼの花から採られた百花蜜。

こちらもいい香りがします。

蜂蜜絞りの合間にはこんなこともしていました。

【間近でミツバチを観察】

【養蜂家になったつもりでパチリ】

採蜜の順番を待っている間でも飽きさせません。

また参加者からは次々と質問が飛び出し、この時間だけで自由研究は完成できそうなくらい。

【蜜蝋キャンドルづくりに挑戦】

貴重な蜂蜜絞りの後は、コチラもミツバチからお裾分けいただく蜜蝋からキャンドルを作ります。

溶かした蜜蝋に糸を垂らして、大きくなるまで根気よく続けます。

徐々に大きくなったら、下部をハサミでまっすぐにチョキッと切ります。

【キャンドル立ても手作りで】

キャンドルは耐熱ガラスに入れますが、ハリガネで固定した方がより安定します。

普段目にするキャンドルはパラフィンという石油系原料からできていますが、蜜蝋は口紅など化粧品にも使われる天然素材。

蜂蜜や蜜蝋だけでなく、健康食品のローヤルゼリーやプロポリスもミツバチが作りだしてくれるもの。またミツバチが花粉を運び、受粉することで野菜や果物が育ち、私たちは美味しい食事にありつけます。

ミツバチ達は人の生活に大きく影響し、なくてはならない存在なのです。

そんなミツバチや蜂蜜の量を大きく左右する蜜源は、今や数十年前の1/4にまで減っているそう。

これは蜜源となる花が減ったということで、これによりミツバチの健康状態にもつながると中田養蜂さんは言われていました。

自然が減るということは、生き物が人に与えてくれるものも減るということ。

蜂蜜だけでなく、薬の原料になっている植物や動物由来のものが多くあります。

養蜂を知ることで、生き物が人に与えてくれる恩恵に気付かせてくれました。

【こんなに大きなキャンドルも!!】

予想外の大きさに思わずスタッフも大受け(笑)

「蜂蜜絞りと蜜蝋キャンドルづくり」を行いました。

講師はお馴染み、五色台麓で生業されている中田養蜂さん。

普段の生活の中で自分たちの手で蜂蜜を絞ることはもちろん、なかなかこのようなプログラムを実施している所もないため、参加者にとっては新鮮。

また養蜂家が使う道具もTVや本でしか見たことない人が多く、みなさん興味津々でした。

【子供向けに分かりやすくお話】

毎年このプログラムは夏休みに入った休日ということで、子供の自由研究に役立つよう分かりやすく説明してくれました。

その中でのお話・・・。

ミツバチの巣の中に大きなハチ、女王蜂がいますよね。

女王というだけにこちらはメスだと分かりますが、働き蜂はどちらでしょう?

・・・正解は、全てメス!(昨年のAR日記にも書いているので分かりましたよね?)

働き蜂の中には、巣の中で幼虫の世話など家事をするハチと、外に出て蜜や花粉を運んでくるキャリアウーマンのようなハチがいます。

実は巣の中で家事をするのは若いメス蜂、外に働きに出るのは年配のメス蜂なのだそう。

外に出ると、スズメバチをはじめとした外敵や雨に濡れて飛べなくなったりとリスクはかなり大きいもの。

もし若いハチがリスクと背負って外に出ると・・・

外敵などで死んだり弱ったりする → 次世代へ続くハチが減ってしまう

ということから、寿命の短くなった年配が外に出るシステムになっているのだそう。

なんだか外にいる働き蜂を見ると思わず「頑張って!」と言ってしまいそうですね。

そんなミツバチの巣の中はどうなっているのか?

【蜜いっぱいの巣板を観察】

巣箱を開けると・・・蜜がいっぱい詰まった巣板を見せてくれました。

持ってみると、両手でしっかりと持たないといけないくらい重い!

子供たちも代わる代わる持って、その重さを実感。

そんな重い巣板からはどれだけのハチミツが採れるのでしょうか。

【蜜ふた取りに挑戦!】

お湯で温めたナイフを使って、白い蜜ふたをこそぎ取っていきます。

蜜は粘度が高いため、まっすぐ上に動かそうとしてもなかなか。

ナイフはギコギコとノコを挽くようにしながら、ゆっくりと上に動かすと六角の巣を壊すことなくキレイに蜜ふただけ取れます。

【溢れんばかりの蜜が出てきました】

六角の巣はミツバチが1から作ったものなので、深くナイフを入れて壊してしまうとミツバチがまた作り直さないといけないので大変!

ですが、今回の参加者を見てみると、みんな上手に取れて初めてとは思えません。

思わず中田養蜂の女王蜂さんも

「うちの息子の嫁に!将来、養蜂家にならない?」なんて声が出るほど(笑)

そんな蜜ふたを取っている最中には・・・

【蜜ふたをペロリ】

蜜ふたも食べられる?蜜が付いて甘いせいか、何度か口に運ぶ子もいました。

巣板両側の蜜ふたが取れたら、いよいよ巣板を遠心分離器に入れていきます。

【みんなの注目を浴びながら回す!】

透明の遠心分離器には巣板から黄金色に光る蜜が飛んで、なんともきれい。

見守る参加者もうっとり。

【採れたてハチミツはお土産に】

ハチミツを採りきった巣板を持ってみると・・・

「軽い!!」あんなに重かった巣板が片手で軽々と持てるくらいにまでに。

2枚の巣板から約500gの瓶2本に入れても、遠心分離器にはまだ残っているくらいなので、相当な量のハチミツが巣板にあったことになります。

そして、採取が終わった後のお楽しみは。

【4種のハチミツの味比べ】

一見、同じ味だと思っていたら、色も味も匂いもそれぞれ違いがあります。

【今回はこの4種を味比べ】

蜂蜜は種類によってサラダやデザート、チーズにかけたりとバリエーション豊かなのも特徴です。

「これにはどんな蜂蜜が合うの?」

気になる方は中田養蜂さんで聞いてみると、いろいろ教えてくれますよ。

ちなみに参加者が絞ったのは、主にハゼの花から採られた百花蜜。

こちらもいい香りがします。

蜂蜜絞りの合間にはこんなこともしていました。

【間近でミツバチを観察】

【養蜂家になったつもりでパチリ】

採蜜の順番を待っている間でも飽きさせません。

また参加者からは次々と質問が飛び出し、この時間だけで自由研究は完成できそうなくらい。

【蜜蝋キャンドルづくりに挑戦】

貴重な蜂蜜絞りの後は、コチラもミツバチからお裾分けいただく蜜蝋からキャンドルを作ります。

溶かした蜜蝋に糸を垂らして、大きくなるまで根気よく続けます。

徐々に大きくなったら、下部をハサミでまっすぐにチョキッと切ります。

【キャンドル立ても手作りで】

キャンドルは耐熱ガラスに入れますが、ハリガネで固定した方がより安定します。

普段目にするキャンドルはパラフィンという石油系原料からできていますが、蜜蝋は口紅など化粧品にも使われる天然素材。

蜂蜜や蜜蝋だけでなく、健康食品のローヤルゼリーやプロポリスもミツバチが作りだしてくれるもの。またミツバチが花粉を運び、受粉することで野菜や果物が育ち、私たちは美味しい食事にありつけます。

ミツバチ達は人の生活に大きく影響し、なくてはならない存在なのです。

そんなミツバチや蜂蜜の量を大きく左右する蜜源は、今や数十年前の1/4にまで減っているそう。

これは蜜源となる花が減ったということで、これによりミツバチの健康状態にもつながると中田養蜂さんは言われていました。

自然が減るということは、生き物が人に与えてくれるものも減るということ。

蜂蜜だけでなく、薬の原料になっている植物や動物由来のものが多くあります。

養蜂を知ることで、生き物が人に与えてくれる恩恵に気付かせてくれました。

【こんなに大きなキャンドルも!!】

予想外の大きさに思わずスタッフも大受け(笑)

2014年07月23日【80周年】 瀬戸内海国立公園記念式典が開催されました!

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

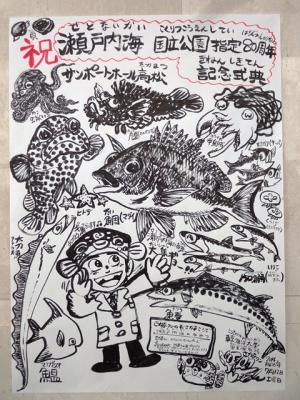

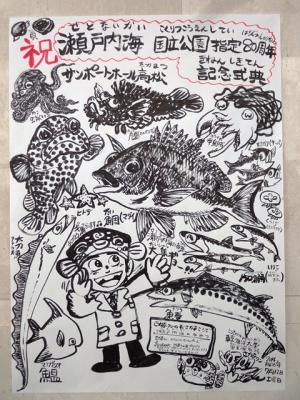

7月12日、13日と瀬戸内海国立公園指定80周年を盛大に祝う記念式典と、それをさらに盛り上げる数多くのサイドイベントが開催されました。

その中でも事前申込が必要だった12日(土)開催のさかなクンによる「瀬戸内海のひみつ・おさなかこうざ」(定員500名)、13日(日)の基調講演とシンポジウム(定員1,500名)ともに開催1ヶ月前には定員を達したため募集終了とさせていただく程多くの方に申し込みをいただきました。

12日(土)のさかなクンのおさなか講座には早くから親子連れで賑わい、中にはハコフグ帽子を被った子、さかなクンに渡す手紙を持った子などその人気振りがうかがえました。

【500席がほぼ満席!】

おさかな講座は、瀬戸内海に棲む生き物や環境などを絵と分かりやすい解説で進められました。

そして「この生き物はなに?」クイズでは、目が黄色いだけで「タコ!」と答える子や、「マンボウに似た魚で・・・」「マナガツオ!」と答える子ども達に大人は脱帽しきり。

そして、エントランスには・・・

【さかなクン特製イラスト!!・・・欲しい!!】

子供だけでなく大人も楽しめ、瀬戸内海についていろいろ学べた楽しい講座でした。

翌13日には、さらにたくさんのサイドイベントが行われました。

【10の環境団体による活動紹介ブース】

瀬戸内海の環境を守り、また普及啓発に尽力下さる環境団体の皆さんは、愛媛県や広島県、山口県、香川県から参加してくださり、標本や仕掛けを使って紹介してくれました。

そして、私たちアクティブレンジャー(以下AR)からは、11府県にまたがる瀬戸内海国立公園の特徴やARオススメ旅プラン、みどころなどを紹介したパネルを展示。

【北川環境副大臣も訪れ、環境団体ブースと一緒に視察されました】

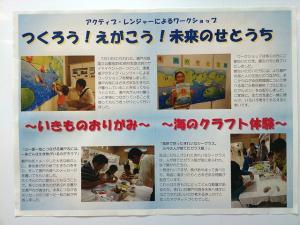

またワークショップでは、折り紙で生き物を作って瀬戸内海へのメッセージを貼ってもらい、みんなで豊かな海をつくろう!を実施。

他にも、浜辺で拾ったシーグラスや貝殻などでマグネットを装飾すると共に、実はそれらが海ゴミだと気付いてもらうクラフトを行いました。

【たくさんのご参加、ありがとうございました!】

完成した後は絵画コンクール展示会場にて1週間展示させていただきました。

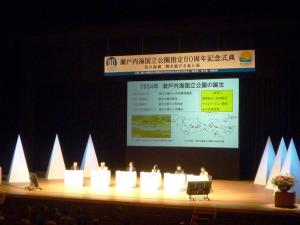

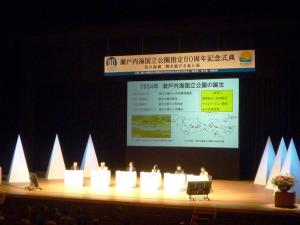

そして、大ホールで行われた記念式典では、屋島小学校による「屋島賛歌」の合唱、5月末まで募集した瀬戸内海の風景・絵画コンクール受賞者の表彰式、また香川県出身のバイオリニスト・川井郁子さんの演奏など粛々とまた華やかな雰囲気の中行われました。

第2部のシンポジウムでは、坂出市出身の祖父をもつ演出家・宮本亜門さんから「美の回廊 瀬戸内海」と題した基調講演が行われ、そこでは演出家の観点による自然景観や歴史・建築・食文化など瀬戸内海の魅力を語ってもらいました。

舞台転換の合間には、NHK「海と生きる」ダイジェスト版が放映され、

その後、さまざまな専門家6人によるパネルディスカッション「伝えたい-あなたの知らない瀬戸内海」が行われました。

コーディネーターからは「瀬戸内海国立公園って一体なに?」「自然景観美や人文景観って?」「未来に引き継ぐ瀬戸内海を考えよう」が示され、その中でジャンルの違うパネリスト達の観点からさまざまな意見を聞くことができました。

【宮本亜門さんの基調講演】

【パネルディスカッション】

(左から)

・梅原 利之氏(香川県観光協会会長)※コーディネーター

・西田 正憲氏(奈良県立大学 地域創造学部長・教授)

・幡野 保裕氏(客船 飛鳥元船長)

・川井 郁子氏(バイオリニスト)

・山崎 亮 氏(コミュニティデザイナー studio-L代表)

・松田 治 氏(広島大学名誉教授)

自然景観や観光、地域コミュニティなど多様な面からの見識を聞くことができ、視野が広がったパネルディスカッションだったのではないでしょうか。

式典会場前のロビーでは、瀬戸内海国立公園の変遷や今昔写真展、香川県内の園地を紹介したパネル展が行われ、こちらも多くの方にご覧頂けました。

【思わず写真を撮る方もいるほど】

両日とも多くの方で賑わい、盛況のもと80周年を祝う記念式典を終えることができました。

ご協力、ご尽力いただきました方々には改めて御礼申し上げます。

また、このイベントを通して瀬戸内海国立公園について少しでも知ってもらい、また身近な瀬戸内海の環境について興味を持っていただければ幸いです。

また記念式典やサイドイベントにご参加した方にお渡しした、80周年ロゴマークの入ったお土産なども是非ご活用ください。

梅雨も明け、海水浴や川遊びなど満喫できる季節がやってきました。

いろんな海岸に行って泳いで、友達と遊んでもらって、瀬戸内海に親しんでもらえたらと思います。

【JRで旅する時はこちらにもご注目★】

その中でも事前申込が必要だった12日(土)開催のさかなクンによる「瀬戸内海のひみつ・おさなかこうざ」(定員500名)、13日(日)の基調講演とシンポジウム(定員1,500名)ともに開催1ヶ月前には定員を達したため募集終了とさせていただく程多くの方に申し込みをいただきました。

12日(土)のさかなクンのおさなか講座には早くから親子連れで賑わい、中にはハコフグ帽子を被った子、さかなクンに渡す手紙を持った子などその人気振りがうかがえました。

【500席がほぼ満席!】

おさかな講座は、瀬戸内海に棲む生き物や環境などを絵と分かりやすい解説で進められました。

そして「この生き物はなに?」クイズでは、目が黄色いだけで「タコ!」と答える子や、「マンボウに似た魚で・・・」「マナガツオ!」と答える子ども達に大人は脱帽しきり。

そして、エントランスには・・・

【さかなクン特製イラスト!!・・・欲しい!!】

子供だけでなく大人も楽しめ、瀬戸内海についていろいろ学べた楽しい講座でした。

翌13日には、さらにたくさんのサイドイベントが行われました。

【10の環境団体による活動紹介ブース】

瀬戸内海の環境を守り、また普及啓発に尽力下さる環境団体の皆さんは、愛媛県や広島県、山口県、香川県から参加してくださり、標本や仕掛けを使って紹介してくれました。

そして、私たちアクティブレンジャー(以下AR)からは、11府県にまたがる瀬戸内海国立公園の特徴やARオススメ旅プラン、みどころなどを紹介したパネルを展示。

【北川環境副大臣も訪れ、環境団体ブースと一緒に視察されました】

またワークショップでは、折り紙で生き物を作って瀬戸内海へのメッセージを貼ってもらい、みんなで豊かな海をつくろう!を実施。

他にも、浜辺で拾ったシーグラスや貝殻などでマグネットを装飾すると共に、実はそれらが海ゴミだと気付いてもらうクラフトを行いました。

【たくさんのご参加、ありがとうございました!】

完成した後は絵画コンクール展示会場にて1週間展示させていただきました。

そして、大ホールで行われた記念式典では、屋島小学校による「屋島賛歌」の合唱、5月末まで募集した瀬戸内海の風景・絵画コンクール受賞者の表彰式、また香川県出身のバイオリニスト・川井郁子さんの演奏など粛々とまた華やかな雰囲気の中行われました。

第2部のシンポジウムでは、坂出市出身の祖父をもつ演出家・宮本亜門さんから「美の回廊 瀬戸内海」と題した基調講演が行われ、そこでは演出家の観点による自然景観や歴史・建築・食文化など瀬戸内海の魅力を語ってもらいました。

舞台転換の合間には、NHK「海と生きる」ダイジェスト版が放映され、

その後、さまざまな専門家6人によるパネルディスカッション「伝えたい-あなたの知らない瀬戸内海」が行われました。

コーディネーターからは「瀬戸内海国立公園って一体なに?」「自然景観美や人文景観って?」「未来に引き継ぐ瀬戸内海を考えよう」が示され、その中でジャンルの違うパネリスト達の観点からさまざまな意見を聞くことができました。

【宮本亜門さんの基調講演】

【パネルディスカッション】

(左から)

・梅原 利之氏(香川県観光協会会長)※コーディネーター

・西田 正憲氏(奈良県立大学 地域創造学部長・教授)

・幡野 保裕氏(客船 飛鳥元船長)

・川井 郁子氏(バイオリニスト)

・山崎 亮 氏(コミュニティデザイナー studio-L代表)

・松田 治 氏(広島大学名誉教授)

自然景観や観光、地域コミュニティなど多様な面からの見識を聞くことができ、視野が広がったパネルディスカッションだったのではないでしょうか。

式典会場前のロビーでは、瀬戸内海国立公園の変遷や今昔写真展、香川県内の園地を紹介したパネル展が行われ、こちらも多くの方にご覧頂けました。

【思わず写真を撮る方もいるほど】

両日とも多くの方で賑わい、盛況のもと80周年を祝う記念式典を終えることができました。

ご協力、ご尽力いただきました方々には改めて御礼申し上げます。

また、このイベントを通して瀬戸内海国立公園について少しでも知ってもらい、また身近な瀬戸内海の環境について興味を持っていただければ幸いです。

また記念式典やサイドイベントにご参加した方にお渡しした、80周年ロゴマークの入ったお土産なども是非ご活用ください。

梅雨も明け、海水浴や川遊びなど満喫できる季節がやってきました。

いろんな海岸に行って泳いで、友達と遊んでもらって、瀬戸内海に親しんでもらえたらと思います。

【JRで旅する時はこちらにもご注目★】

2014年07月03日【出張クラフト】 「ホタルと環境を考えよう」に出展!

瀬戸内海国立公園 高松 大林めぐみ

毎年6月中旬に開催されている「ホタルと環境を考えよう」には、香川県内の環境活動団体や間伐材など使ったものづくりや出店が並ぶ人気イベント。

今年も五色台ビジターセンターからは、クラフト体験を出展させていただきました。

名前のとおり、毎年このイベントでは高松市中央商工会青年部塩江支部主催のホタル館が開館し、ホタルの様子が見られます。

塩江町では長年ゲンジホタルの研究や人工飼育、放流などを行っており、その甲斐あって香東川上流には多くのホタルが飛び、またそれを見に来る人が絶えません。

そんなホタルが街中で見られるということで開館前にはすでに長蛇の列が。

【ホタル、まだかなぁ】

そのホタル館の横で、五色台ビジターセンターはどんぐりクラフトを行いました。

【あっという間に満席に】

今年は父の日が前週だったため、父の日メッセージカードではなく、ドングリを使った置物づくり。

見た目もかわいく、数種のドングリや木の実を使うクラフトは、年齢問わず人気のプログラム。

今回は動眼(ぬいぐるみなどに付いている黒目が動く目)を用意したので、

「木の実に顔を描くのは苦手・・・」という方にはもってこいのアイテム。

【ホットボンドに気をつけながら】

手順は簡単なクラフトですが、完成したものはいい出来映え。

完成した置物を見せにきてくれる子供の顔は、みんないい満足顔★

納豆のように伸びるホットボンドを使ってクモの糸を表現したり、今までは動眼を木の実に付けていたのを枝に付けたりと、相変わらず子供の豊かな発想に驚かされっぱなしでした。

今回はお昼過ぎ~クローズまで常時満席となってしまったため、お待ち頂く方には他のクラフト体験に参加してもらったり、また待っている人のことを気遣って席を空けて下さったりと参加された皆さんには有り難い配慮を頂きました。

この場をかりてお礼申し上げます。ありがとうございました。

このイベントを通して、自然の中にいるホタルってどんなとこに棲んでいるのだろう、木の実ってどんな木になってどんな所にあるのだろうなど、少しでも自然環境のことを知り、考えるきっかけになってくれればいいですね。

今年も五色台ビジターセンターからは、クラフト体験を出展させていただきました。

名前のとおり、毎年このイベントでは高松市中央商工会青年部塩江支部主催のホタル館が開館し、ホタルの様子が見られます。

塩江町では長年ゲンジホタルの研究や人工飼育、放流などを行っており、その甲斐あって香東川上流には多くのホタルが飛び、またそれを見に来る人が絶えません。

そんなホタルが街中で見られるということで開館前にはすでに長蛇の列が。

【ホタル、まだかなぁ】

そのホタル館の横で、五色台ビジターセンターはどんぐりクラフトを行いました。

【あっという間に満席に】

今年は父の日が前週だったため、父の日メッセージカードではなく、ドングリを使った置物づくり。

見た目もかわいく、数種のドングリや木の実を使うクラフトは、年齢問わず人気のプログラム。

今回は動眼(ぬいぐるみなどに付いている黒目が動く目)を用意したので、

「木の実に顔を描くのは苦手・・・」という方にはもってこいのアイテム。

【ホットボンドに気をつけながら】

手順は簡単なクラフトですが、完成したものはいい出来映え。

完成した置物を見せにきてくれる子供の顔は、みんないい満足顔★

納豆のように伸びるホットボンドを使ってクモの糸を表現したり、今までは動眼を木の実に付けていたのを枝に付けたりと、相変わらず子供の豊かな発想に驚かされっぱなしでした。

今回はお昼過ぎ~クローズまで常時満席となってしまったため、お待ち頂く方には他のクラフト体験に参加してもらったり、また待っている人のことを気遣って席を空けて下さったりと参加された皆さんには有り難い配慮を頂きました。

この場をかりてお礼申し上げます。ありがとうございました。

このイベントを通して、自然の中にいるホタルってどんなとこに棲んでいるのだろう、木の実ってどんな木になってどんな所にあるのだろうなど、少しでも自然環境のことを知り、考えるきっかけになってくれればいいですね。

この秋は急に冷え込んだり、また暖気が戻ったりとコロコロ変わる気候だったせいか「今年は紅葉の色付きが早い!」と地元の方から聞いていました。

例年よりも早めに巡視に出たのですが、11月12日の紅葉状況ははたして。

【滝見茶屋から銚子滝】

滝見茶屋からは上から滝を見る格好になるので、滝の流れる姿というよりは流れる水音を楽しむ場所。ここから見る紅葉もきれいです。

茶屋からの紅葉だけでなく、銚子渓自然動物園(通称:お猿の国(入園料要))の中にある展望地から眺める360°ビューはオススメですので、お時間ある方はぜひ!

【四方指・大観望展望地】

四方指からは寒霞渓全図といっていいほどのパノラマが広がります。

山頂からやってきた観光客も思わず歓声を上げるほど。

いつも眺めては写真に収めるのですが、実際目で眺めるのと写真とでは全く景色が違います。(いつかきれいに撮れればいいのですが。。。)

まだ訪れたことのない方、ここからの景色は必見ですよ!

【寒霞渓山頂・鷹取展望地】

ここからは四方指とは反対の眺めが見られます。

山頂から歩いて約3分と近いのですが、観光客もさほど多くなくごった返すことのない展望地なので、内海湾~寒霞渓を一望できます。

【四望頂】

【表神懸遊歩道】

【表神懸遊歩道から見た層雲壇】

【紅雲亭ロープウェー駐車場から】

【ロープウェーからの眺め】

寒霞渓には、イロハモミジやウリハダカエデ、コハウチワカエデなどカエデ類の他にも約50種の紅葉植物があると言われています。

そのため、ハッとするような紅から橙、黄色など色のバリエーションが豊かで、またそれに対比する常緑樹の鮮やかな色合いが何とも言えません。

山頂園地付近は見頃は少し終わったかな、という感じでしたが、山麓の紅葉はまだ見られます。

お休みの日には、ぜひ紅葉狩りにお越し下さい。

※観光客だけでなくサルもたくさん現れます。

決して餌付けはしないでください。

味をしめるとサルがエサをもらおうと襲ってくる可能性があります。