大山隠岐国立公園 松江

150件の記事があります。

2014年09月19日季節が変わる前に…【島根の自然】

大山隠岐国立公園 松江 宇佐美 裕太

アクティブレンジャーの業務に"定点観測"というものがあります。

毎年決まった場所を決まった時期に撮影し、環境の変化を記録として残していこうというものです。

三瓶山ではマツ枯れとナラ枯れの推移を追うべく、いくつかのポイントを撮影しています。

2011/09/28 2014/09/11 @子三瓶

写真は三瓶山でナラ枯れ被害のピークだった、3年前との比較です。

白っぽいのが枯死木。黄色っぽいのは紅葉や黄葉かもしれません。

天然記念物「三瓶山自然林」がある男三瓶北面で被害が少ないのが救いですが、国立公園としては景観を損なうという点でも重要な問題です。

ナラ枯れは初夏にナラ枯れの原因となる菌を媒介するカシノナガキクイムシがブナ科老木に潜入することで生じ、秋には枯死木が顕在化してきます。

9月下旬には紅葉が開始して写真では枯死木と判別が難しくなるため、松江自然保護官事務所では9月上旬に定点観測を行っています。

山はよく霧や雲の影が出るので、見やすい写真を撮るのはなかなか難しいです。

以下ススキがなびき始めた三瓶の様子です。

9/11 男三瓶山頂の様子

1ヶ月前とはずいぶん様変わりしました。

西の原夕刻

そろそろ紅葉が楽しみですね。

☆☆オマケ☆☆

男三瓶山頂付近でジムグリの幼蛇に会えました。

おとなしくてかわいいです。成蛇は地味です。

毎年決まった場所を決まった時期に撮影し、環境の変化を記録として残していこうというものです。

三瓶山ではマツ枯れとナラ枯れの推移を追うべく、いくつかのポイントを撮影しています。

2011/09/28 2014/09/11 @子三瓶

写真は三瓶山でナラ枯れ被害のピークだった、3年前との比較です。

白っぽいのが枯死木。黄色っぽいのは紅葉や黄葉かもしれません。

天然記念物「三瓶山自然林」がある男三瓶北面で被害が少ないのが救いですが、国立公園としては景観を損なうという点でも重要な問題です。

ナラ枯れは初夏にナラ枯れの原因となる菌を媒介するカシノナガキクイムシがブナ科老木に潜入することで生じ、秋には枯死木が顕在化してきます。

9月下旬には紅葉が開始して写真では枯死木と判別が難しくなるため、松江自然保護官事務所では9月上旬に定点観測を行っています。

山はよく霧や雲の影が出るので、見やすい写真を撮るのはなかなか難しいです。

以下ススキがなびき始めた三瓶の様子です。

9/11 男三瓶山頂の様子

1ヶ月前とはずいぶん様変わりしました。

西の原夕刻

そろそろ紅葉が楽しみですね。

☆☆オマケ☆☆

男三瓶山頂付近でジムグリの幼蛇に会えました。

おとなしくてかわいいです。成蛇は地味です。

2014年08月29日続・長雨の三瓶山【島根の自然】

大山隠岐国立公園 松江 宇佐美 裕太

8月なのにもう秋を感じる気候になってきました。

先週に引き続き、三瓶山の花などの情報をお伝えします。

■登山道で見られた主な花

キク科シオン属不明/キツネノカミソリ

ミズヒキ/ホソバヤマハハコ

ヤマジノホトトギス

ヤマジノホトトギスは数は少なく、大きい個体が無かったので、

見つけるのが少し大変かもしれません。

三瓶山の周辺ではたくさん咲いていることもあります。

■男三瓶山頂で見られた主な花

上:シシウド 下:ギボウシのなかま 右:男三瓶山頂の様子

三瓶山やその周辺には、紹介しきれないほどいろんな花が咲いています。

猛暑もおさまり、今年は季節の移ろいが早いのかもしれませんね。

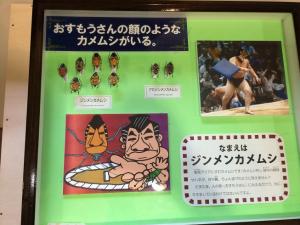

また、北の原にある三瓶自然館サヒメルでは「大昆虫展」が開催中です!

館内に入った瞬間、標本のにおいがしてきます。

メインの人気者・カブトムシやクワガタはもちろん生きた姿に出会えます。

モルフォチョウ(標本)

世界中から集められた色とりどりのチョウや貴重なツノゼミのコレクションはかなり衝撃的で、大人もみなさん思わずカメラを構えていました。

ユニークでためになる展示もたくさんあり楽しかったです。

夏休み中は臨時駐車場が設けられるほどの盛況ぶりでした。

昆虫展は9/28までやっています。

まだ訪れていない方は是非、ご家族で三瓶に遊びに来てくださいね。

先週に引き続き、三瓶山の花などの情報をお伝えします。

■登山道で見られた主な花

キク科シオン属不明/キツネノカミソリ

ミズヒキ/ホソバヤマハハコ

ヤマジノホトトギス

ヤマジノホトトギスは数は少なく、大きい個体が無かったので、

見つけるのが少し大変かもしれません。

三瓶山の周辺ではたくさん咲いていることもあります。

■男三瓶山頂で見られた主な花

上:シシウド 下:ギボウシのなかま 右:男三瓶山頂の様子

三瓶山やその周辺には、紹介しきれないほどいろんな花が咲いています。

猛暑もおさまり、今年は季節の移ろいが早いのかもしれませんね。

また、北の原にある三瓶自然館サヒメルでは「大昆虫展」が開催中です!

館内に入った瞬間、標本のにおいがしてきます。

メインの人気者・カブトムシやクワガタはもちろん生きた姿に出会えます。

モルフォチョウ(標本)

世界中から集められた色とりどりのチョウや貴重なツノゼミのコレクションはかなり衝撃的で、大人もみなさん思わずカメラを構えていました。

ユニークでためになる展示もたくさんあり楽しかったです。

夏休み中は臨時駐車場が設けられるほどの盛況ぶりでした。

昆虫展は9/28までやっています。

まだ訪れていない方は是非、ご家族で三瓶に遊びに来てくださいね。

2014年08月22日長雨の三瓶山【島根の自然】

大山隠岐国立公園 松江 宇佐美 裕太

山陰地方では断続的な雨模様がつづき、

外遊びがむずかしい日が多いですね。

先日2週間ぶりに三瓶を見に行くことができました。

オトギリソウ、カワラナデシコ、ノウゼンカズラ

コオニユリ、オミナエシ、ツリガネニンジン

オミナエシは指定動物である稀少蝶類ウスイロヒョウモンモドキの食草になります。

女三瓶では植栽と保護が行われている植物なので、ぜひ覚えていただきたいと思います。

本日は西の原で見られた花の中でも目立つものだけをご紹介しました。

サーバー負荷の事情により、お花の情報は毎度小出しにしていこうと思いますが、本当はかなりたくさんの花が楽しめます。

また、三瓶山にはたくさんの登山道がありますが、

西の原~扇沢(扇谷)間の笹藪と化し歩行困難だった箇所を草刈り機が入り、とても歩きやすくなりました。

花はあまり見られなかったのですが、西の原から男三瓶に登った際には、こちらから下りてみるのも良いと思います。

ただし男三瓶から扇沢に向かうには岩肌をよじ降りる箇所があり、転落等に十分お気をつけください。

そしてもうひとつ岩に手をつく際には注意していただきたいのが…

なんの写真かわかりますでしょうか?

そう!マムシです!

夏はマムシの季節です。この日は2匹ほど見かけました。

この体の銭型の模様(銭形紋)が1番の判別ポイントです。

と言っても変異もあるようなので、ヘビを見かけたら近づかないのがやはり無難です。

夏休みに入って登山客にも若い層が増え、短パンにレギンススタイルも時折見かけるのですが、最低でも登山靴に厚手の靴下で足首はガードしましょう。

ヘビのことを考えれば本来ロングパンツが望ましいかと思います。

さらに山にはこういうのも居たりするので…

とにかく登山道を外れずに歩くことですね。

標高が低いところでは特にヘビをよく見かけますので、

よくよく注意して登山を楽しみましょう!

外遊びがむずかしい日が多いですね。

先日2週間ぶりに三瓶を見に行くことができました。

オトギリソウ、カワラナデシコ、ノウゼンカズラ

コオニユリ、オミナエシ、ツリガネニンジン

オミナエシは指定動物である稀少蝶類ウスイロヒョウモンモドキの食草になります。

女三瓶では植栽と保護が行われている植物なので、ぜひ覚えていただきたいと思います。

本日は西の原で見られた花の中でも目立つものだけをご紹介しました。

サーバー負荷の事情により、お花の情報は毎度小出しにしていこうと思いますが、本当はかなりたくさんの花が楽しめます。

また、三瓶山にはたくさんの登山道がありますが、

西の原~扇沢(扇谷)間の笹藪と化し歩行困難だった箇所を草刈り機が入り、とても歩きやすくなりました。

花はあまり見られなかったのですが、西の原から男三瓶に登った際には、こちらから下りてみるのも良いと思います。

ただし男三瓶から扇沢に向かうには岩肌をよじ降りる箇所があり、転落等に十分お気をつけください。

そしてもうひとつ岩に手をつく際には注意していただきたいのが…

なんの写真かわかりますでしょうか?

そう!マムシです!

夏はマムシの季節です。この日は2匹ほど見かけました。

この体の銭型の模様(銭形紋)が1番の判別ポイントです。

と言っても変異もあるようなので、ヘビを見かけたら近づかないのがやはり無難です。

夏休みに入って登山客にも若い層が増え、短パンにレギンススタイルも時折見かけるのですが、最低でも登山靴に厚手の靴下で足首はガードしましょう。

ヘビのことを考えれば本来ロングパンツが望ましいかと思います。

さらに山にはこういうのも居たりするので…

とにかく登山道を外れずに歩くことですね。

標高が低いところでは特にヘビをよく見かけますので、

よくよく注意して登山を楽しみましょう!

2014年08月04日第4回 パークレンジャー講座 盛夏の浄土ヶ浦シーカヤック

大山隠岐国立公園 松江 前川 文吾

先日「第4回パークレンジャー講座 盛夏の浄土ヶ浦シーカヤック」と題して自然観察会を行いました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

今回はなんと!隠岐地域の国立公園核心部とも言える隠岐の島町の浄土ヶ浦海岸で、シーカヤックに乗りながら海からの眺めを楽しみましたので、その様子をお伝えします。

まずは、新中自然保護官の挨拶からスタート!

次に参加者全員でパドリングの練習!上手に漕げるかな?

準備ができたらいよいよ出発です!

この辺りは玄武岩の地層です。

長い年月をかけて日本海の荒波に削られた岩肌がダイナミックな景観を作り出しています。

海の中もよく澄んでいます。写真の海藻はアラメで、隠岐ではそのまま食用にしたり、海水と一緒に煮て藻塩として産業に活用されています。アラメがあるということは、それを餌にするアワビやサザエが写っていたりして・・・・!?

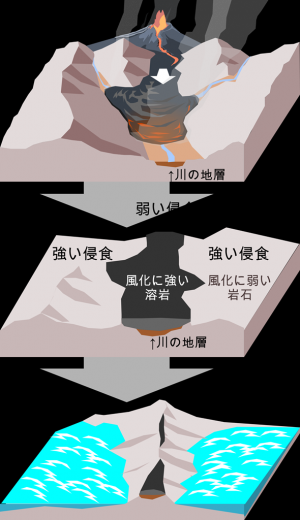

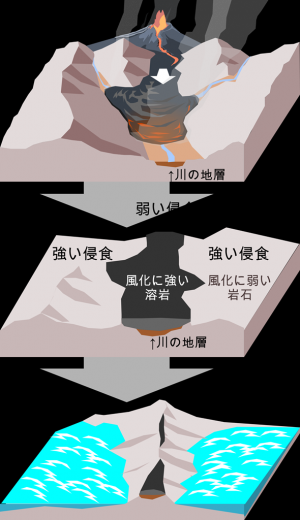

シーカヤックの背後に見えるのは地形の逆転が起きた絶壁!

崖中央部のへこんでいる箇所は、川が運んだ小石が堆積した層で、太古の昔は谷の底だったことがわかります。その後、火山が噴火し、この層の上に溶岩の層が重なっています。長い年月が経過し、谷の周囲にあった地形が浸食されて低くなった結果、昔の谷が現在の山となり、昔の山が現在の海になっているのです。(下図参照)

資料提供:隠岐世界ジオパーク推進協議会

洞窟に向けて突入!

波は穏やかですが、洞窟は潮の流れが速くなるので、見かけより頑張って漕がないとなかなか前に進めません。海はエメラルドグリーンで海底まで見える透明度!洞窟に入ると海底に反射した光でさながら青の洞窟になっていました。

最後に参加者全員で並んで記念撮影!

シーカヤックを使うと普段とは違った目線で国立公園を見ることができ、また、岩壁ギリギリまで近寄ってみることができるので、ドキドキ・ワクワクの自然観察会となりました。参加者からも「ただシーカヤックと景色を楽しむだけではなく、隠岐の島の地質とか歴史を一緒に学べたので、さらに隠岐の魅力がUPしました。また友達を誘って参加したいです。」という感想をいただき、魅力が十分に伝わったのではないかと思います。

今回はなんと!隠岐地域の国立公園核心部とも言える隠岐の島町の浄土ヶ浦海岸で、シーカヤックに乗りながら海からの眺めを楽しみましたので、その様子をお伝えします。

まずは、新中自然保護官の挨拶からスタート!

次に参加者全員でパドリングの練習!上手に漕げるかな?

準備ができたらいよいよ出発です!

この辺りは玄武岩の地層です。

長い年月をかけて日本海の荒波に削られた岩肌がダイナミックな景観を作り出しています。

海の中もよく澄んでいます。写真の海藻はアラメで、隠岐ではそのまま食用にしたり、海水と一緒に煮て藻塩として産業に活用されています。アラメがあるということは、それを餌にするアワビやサザエが写っていたりして・・・・!?

シーカヤックの背後に見えるのは地形の逆転が起きた絶壁!

崖中央部のへこんでいる箇所は、川が運んだ小石が堆積した層で、太古の昔は谷の底だったことがわかります。その後、火山が噴火し、この層の上に溶岩の層が重なっています。長い年月が経過し、谷の周囲にあった地形が浸食されて低くなった結果、昔の谷が現在の山となり、昔の山が現在の海になっているのです。(下図参照)

資料提供:隠岐世界ジオパーク推進協議会

洞窟に向けて突入!

波は穏やかですが、洞窟は潮の流れが速くなるので、見かけより頑張って漕がないとなかなか前に進めません。海はエメラルドグリーンで海底まで見える透明度!洞窟に入ると海底に反射した光でさながら青の洞窟になっていました。

最後に参加者全員で並んで記念撮影!

シーカヤックを使うと普段とは違った目線で国立公園を見ることができ、また、岩壁ギリギリまで近寄ってみることができるので、ドキドキ・ワクワクの自然観察会となりました。参加者からも「ただシーカヤックと景色を楽しむだけではなく、隠岐の島の地質とか歴史を一緒に学べたので、さらに隠岐の魅力がUPしました。また友達を誘って参加したいです。」という感想をいただき、魅力が十分に伝わったのではないかと思います。

2014年07月25日ハンゲショウ【島根の自然】

大山隠岐国立公園 松江 宇佐美 裕太

出雲市大社町の鷺浦集落から日御碕に至る歩道、

ほとんど人の入らない獣道の先にハンゲショウ(半夏生)が群生する場所があります。

名前の由来は暦にあります。

薬草である半夏(カラスビシャク)が生える時期を“半夏生”(夏至から11日後の雑節)といいましたが、この頃に白化する植物ということでハンゲショウになったそうです。

【シカの足跡】

別名「片白草」と呼ばれ、“半化粧”とかかっていて奥深い名前ですね。

実際、半夏生(今年は7月2日)の日には白化が半分ほど進んだ状態になるから良くできてますね。

写真は7/8に撮ったもので、白化がもう少し進んでいるものも。

白くなるのは花序の根元の葉です。

6月の終わりに花序の出現とともに葉緑体の生産を停止して白化を開始し、

9月頃にはまた緑色に戻っています。

葉緑体を作らないことで光合成が不利になるのですが、なぜ白くなるのでしょうか?

じつは葉を白くすることによって花粉を運ぶ昆虫にアピールしているのだ、

との見解があります。

遠目に見ると、たしかに花序よりも白化した葉の方がよく目立ちます。

ハンゲショウは湿った場所に生える野草です。沢沿いにびっしり生えていました。

来年はぜひ半夏生の日に訪れてみたいと思います。

ほとんど人の入らない獣道の先にハンゲショウ(半夏生)が群生する場所があります。

名前の由来は暦にあります。

薬草である半夏(カラスビシャク)が生える時期を“半夏生”(夏至から11日後の雑節)といいましたが、この頃に白化する植物ということでハンゲショウになったそうです。

【シカの足跡】

別名「片白草」と呼ばれ、“半化粧”とかかっていて奥深い名前ですね。

実際、半夏生(今年は7月2日)の日には白化が半分ほど進んだ状態になるから良くできてますね。

写真は7/8に撮ったもので、白化がもう少し進んでいるものも。

白くなるのは花序の根元の葉です。

6月の終わりに花序の出現とともに葉緑体の生産を停止して白化を開始し、

9月頃にはまた緑色に戻っています。

葉緑体を作らないことで光合成が不利になるのですが、なぜ白くなるのでしょうか?

じつは葉を白くすることによって花粉を運ぶ昆虫にアピールしているのだ、

との見解があります。

遠目に見ると、たしかに花序よりも白化した葉の方がよく目立ちます。

ハンゲショウは湿った場所に生える野草です。沢沿いにびっしり生えていました。

来年はぜひ半夏生の日に訪れてみたいと思います。

2014年07月18日ユウスゲ【島根の自然】

大山隠岐国立公園 松江 宇佐美 裕太

三瓶山の西の原に「ユウスゲ保護区」と書かれた場所があります。

ここでは夕刻から朝までしか咲かないユウスゲの群集を見ることができます。

ユウスゲは本州と九州に広くに分布しますが、他の草原性の植物と同じく生息数は急速に減少しています。

ここ三瓶でも「大田の自然を守る会」さんの活動によって西の原では個体数を取り戻していますが、かつての島根の山地でいたるところで見られた状態からすれば壊滅的な現状です。

島根県では絶滅危惧Ⅰ類に指定されています。

西の原駐車場の正面ほど近くに見ることができます。夕方4時頃ではまだ開いていない花もありましたが、十分美しい花々を楽しめました。

カメラを持って夕陽の時間帯に訪れれば、花もさらに開いて絶好の被写体になるのではないでしょうか。

暗がりな夕刻でも淡い黄色は美しく映えます

夜行性昆虫を誘っているのでしょうか?

おおよそ三瓶山に背を向けて西日の方角を向いて咲いていました

三瓶山ではこの時期山頂で多くの花が見られますが、

登山口付近であっても草原性の様々な花が楽しめます。

ネジバナもたくさん咲いていました。

マルハナバチが螺旋状についた花を追ってくるくると移動していました。

ホタルブクロ

ミドリヒョウモン

ウツボグサ

ユウスゲはおそらく7月中はきれいな花が楽しめるかと思われます。

これら草地の生物を守るためには、ヒトによる積極的な利用と保全活動を通じ草原環境を維持していかねばなりません。

みなさんの国立公園の利用をお待ちしております。

ここでは夕刻から朝までしか咲かないユウスゲの群集を見ることができます。

ユウスゲは本州と九州に広くに分布しますが、他の草原性の植物と同じく生息数は急速に減少しています。

ここ三瓶でも「大田の自然を守る会」さんの活動によって西の原では個体数を取り戻していますが、かつての島根の山地でいたるところで見られた状態からすれば壊滅的な現状です。

島根県では絶滅危惧Ⅰ類に指定されています。

西の原駐車場の正面ほど近くに見ることができます。夕方4時頃ではまだ開いていない花もありましたが、十分美しい花々を楽しめました。

カメラを持って夕陽の時間帯に訪れれば、花もさらに開いて絶好の被写体になるのではないでしょうか。

暗がりな夕刻でも淡い黄色は美しく映えます

夜行性昆虫を誘っているのでしょうか?

おおよそ三瓶山に背を向けて西日の方角を向いて咲いていました

三瓶山ではこの時期山頂で多くの花が見られますが、

登山口付近であっても草原性の様々な花が楽しめます。

ネジバナもたくさん咲いていました。

マルハナバチが螺旋状についた花を追ってくるくると移動していました。

ホタルブクロ

ミドリヒョウモン

ウツボグサ

ユウスゲはおそらく7月中はきれいな花が楽しめるかと思われます。

これら草地の生物を守るためには、ヒトによる積極的な利用と保全活動を通じ草原環境を維持していかねばなりません。

みなさんの国立公園の利用をお待ちしております。

2014年07月14日第3回パークレンジャー講座 初夏のおさかな観察会

大山隠岐国立公園 松江 前川 文吾

先日「第3回パークレンジャー講座 初夏のおさかな観察会」と題して自然観察会を行いました。今回は島根県・隠岐の海士(あま)町で運航している海中展望船「あまんぼう」に乗船して、海の魚の様子を観察しました。

観察会の講師は新中自然保護官が務めました!その様子をお伝えいたします。

おさかな観察会当日は快晴。参加者も一般の方から子供連れのご家族まで30人以上にご参加いただきました。

まずは船の上で景色を見ながら国立公園の説明を行います。

隠岐の成り立ちや、海の環境の特徴などを紹介する新中保護官。

次に、魚についての豆知識をクイズ形式でレクチャーです。

新中自然保護官からのおさかなクイズに答えてみましょう。

●子育て熱心なサカナ

ウミタナゴは他の魚とは少し違った子育てを行います。どのような子育てを行うのでしょうか?

① おなかの中で子育て

② 口の中で子育て

③ 岩に隠れて子育て

正解は①「おなかの中で子育て」でした。

多くの魚は卵を産みますが、ウミタナゴは卵を体内で孵化させて、半年間おなかの中で育てた後、稚魚を産みます。これを卵胎生(らんたいせい)というそうです。生まれてくる子供は5cmを超える大型のものもいるそうです。このような子育てをすることによって子供の生存確率を上げ、より確実に子孫を残すことができます。

●変身するサカナ

クロダイという魚がいますが大きくなるとどのような変化をするでしょうか?

① 色が赤く変わる

② オスがメスになる

③ 食べるものが変化する

正解は②の「オスがメスになる」でした。

クロダイはタイの仲間でチヌとも呼ばれているサカナですが、10cm前後の時はすべてオス、15~25cmは中性の状態、30cmを超えると多くがメスに変化するようです。大きなメスがたくさんの卵を産むことで、子孫を残していこうとするクロダイの生き残り戦略です。

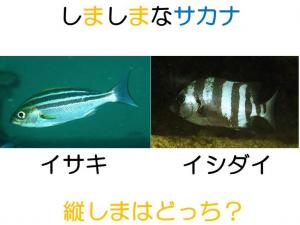

●しましまのサカナ

イサキとイシダイの写真がありますが縦しまはどちらでしょうか?

① イサキ

② イシダイ

正解は①の「イサキ」です。

サカナのしま模様は魚の頭を上にした状態の模様をいいます。つまり、イサキが縦しまで、イシダイが横しまになります。どちらの魚も大きく分けるとスズキという魚の仲間に分類されます。世界中にいる約2万5千種の魚のうち、1万種はスズキの仲間に分類されます。スズキが多いのは人間だけではないようですね。

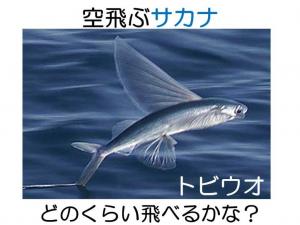

●空飛ぶサカナ

トビウオはどのくらいの距離を飛ぶことができるのでしょうか?

① 5m

② 50m

③ 500m

正解は③の「500m」です。

島根県の県魚になっているトビウオですが、夏にかけて産卵のために日本海を北上します。日本国内で30種のトビウオが確認されています。水面から高さ3~5m、距離は500m以上滑空する場合があるそうです。

さて、みなさんはどれくらい正解できましたか?

このような小さな子供さんから大人の方にも楽しい話を聞きながらあっという間に目的地の「三郎岩」に到着です。

写真の左側から順番に太郎・次郎・三郎と3つ並んで「三郎岩」と呼ばれています。

ここが海中遊覧船あまんぼうのお魚観察ポイントになっているところです。

さて、ここからは船底に設けられたのぞき窓から魚の様子を観察です。

どんな魚が見られるのかスタッフや新中保護官が解説していきます。この日見ることができたのはクロダイ、イシダイ、マダイ、ササノハベラ、スズメダイ、イサキなどでした。クロダイは船から餌を撒く「パクパクタイム」に合わせて船を追いかけて泳ぐほど、よく慣れた様子でした。

帰りの船のなかでもおさかなクイズで盛り上がりました。しかし、楽しい時間はすぐに過ぎていくもので、新中自然保護官曰く「用意した話を全部話せず残念」とのことでした。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。次回は隠岐の島町でシーカヤックを使った自然観察会を計画しています。皆様ぜひご参加ください。

観察会の講師は新中自然保護官が務めました!その様子をお伝えいたします。

おさかな観察会当日は快晴。参加者も一般の方から子供連れのご家族まで30人以上にご参加いただきました。

まずは船の上で景色を見ながら国立公園の説明を行います。

隠岐の成り立ちや、海の環境の特徴などを紹介する新中保護官。

次に、魚についての豆知識をクイズ形式でレクチャーです。

新中自然保護官からのおさかなクイズに答えてみましょう。

●子育て熱心なサカナ

ウミタナゴは他の魚とは少し違った子育てを行います。どのような子育てを行うのでしょうか?

① おなかの中で子育て

② 口の中で子育て

③ 岩に隠れて子育て

正解は①「おなかの中で子育て」でした。

多くの魚は卵を産みますが、ウミタナゴは卵を体内で孵化させて、半年間おなかの中で育てた後、稚魚を産みます。これを卵胎生(らんたいせい)というそうです。生まれてくる子供は5cmを超える大型のものもいるそうです。このような子育てをすることによって子供の生存確率を上げ、より確実に子孫を残すことができます。

●変身するサカナ

クロダイという魚がいますが大きくなるとどのような変化をするでしょうか?

① 色が赤く変わる

② オスがメスになる

③ 食べるものが変化する

正解は②の「オスがメスになる」でした。

クロダイはタイの仲間でチヌとも呼ばれているサカナですが、10cm前後の時はすべてオス、15~25cmは中性の状態、30cmを超えると多くがメスに変化するようです。大きなメスがたくさんの卵を産むことで、子孫を残していこうとするクロダイの生き残り戦略です。

●しましまのサカナ

イサキとイシダイの写真がありますが縦しまはどちらでしょうか?

① イサキ

② イシダイ

正解は①の「イサキ」です。

サカナのしま模様は魚の頭を上にした状態の模様をいいます。つまり、イサキが縦しまで、イシダイが横しまになります。どちらの魚も大きく分けるとスズキという魚の仲間に分類されます。世界中にいる約2万5千種の魚のうち、1万種はスズキの仲間に分類されます。スズキが多いのは人間だけではないようですね。

●空飛ぶサカナ

トビウオはどのくらいの距離を飛ぶことができるのでしょうか?

① 5m

② 50m

③ 500m

正解は③の「500m」です。

島根県の県魚になっているトビウオですが、夏にかけて産卵のために日本海を北上します。日本国内で30種のトビウオが確認されています。水面から高さ3~5m、距離は500m以上滑空する場合があるそうです。

さて、みなさんはどれくらい正解できましたか?

このような小さな子供さんから大人の方にも楽しい話を聞きながらあっという間に目的地の「三郎岩」に到着です。

写真の左側から順番に太郎・次郎・三郎と3つ並んで「三郎岩」と呼ばれています。

ここが海中遊覧船あまんぼうのお魚観察ポイントになっているところです。

さて、ここからは船底に設けられたのぞき窓から魚の様子を観察です。

どんな魚が見られるのかスタッフや新中保護官が解説していきます。この日見ることができたのはクロダイ、イシダイ、マダイ、ササノハベラ、スズメダイ、イサキなどでした。クロダイは船から餌を撒く「パクパクタイム」に合わせて船を追いかけて泳ぐほど、よく慣れた様子でした。

帰りの船のなかでもおさかなクイズで盛り上がりました。しかし、楽しい時間はすぐに過ぎていくもので、新中自然保護官曰く「用意した話を全部話せず残念」とのことでした。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。次回は隠岐の島町でシーカヤックを使った自然観察会を計画しています。皆様ぜひご参加ください。

2014年07月07日美保関を歩こう!【島根の自然】

大山隠岐国立公園 松江 宇佐美 裕太

島根半島東端は美保関灯台や「えびす様の総本宮」こと美保神社があり、

ドライブや参拝が人気で、その大部分が国立公園に指定されています。

実は灯台のある地蔵崎園地からは美保神社までの遊歩道があり、

歩きやすく自然探索におすすめなので紹介したいと思います。

美保関灯台

美保関灯台の駐車場の反対側に遊歩道の入口があります。

尾根沿いを歩く平坦な道が多く、蝶がたくさん舞っていました。

1kmほどで馬着山にある休憩所(蚊が多かった…)までたどり着くことができます。

この先は湿っぽくて花が楽しめるような箇所が多くなります。

アジサイとテイカカズラの組み合わせが綺麗でした。

(クリックで拡大します)

左上:ササユリ 右上:ヤマアジサイ

左下:ムラサキカタバミ 右下:ホタルブクロ

テイカカズラ

終盤は仏国寺から青石畳通を通過し、美保神社と港に出れます。

この付近ではいつもイカ焼き屋台の悩ましい香りがします…

実は美保神社は70km離れた出雲大社まで国道431号線(と県道2号線)でほぼ一直線に繋がっているんですよね。とても気持ちの良い道が続きますよ。

※出雲大社も国立公園の一部なんです!

(クリックで拡大)

紹介したコースは全体で片道3km、標高差は200mほどです。

分岐を曲がらなければ、春にはツツジで有名な五本松公園まで足を伸ばすこともできます。

低い尾根なので木々が茂り眺望は少ないのですが、その分涼しいですし、

灯台付近の景色と美保関港のみなと風景が楽しめます。

今週は台風が来るとのことですが、その後なら空気が澄んで隠岐島まで見えるすばらしい景色が期待できるかもしれませんね!

また、海の日(21日)には灯台の内部が無料で一般公開されますので、

この機会に美保関で国立公園の自然と景観を堪能されてはいかがでしょうか。

ドライブや参拝が人気で、その大部分が国立公園に指定されています。

実は灯台のある地蔵崎園地からは美保神社までの遊歩道があり、

歩きやすく自然探索におすすめなので紹介したいと思います。

美保関灯台

美保関灯台の駐車場の反対側に遊歩道の入口があります。

尾根沿いを歩く平坦な道が多く、蝶がたくさん舞っていました。

1kmほどで馬着山にある休憩所(蚊が多かった…)までたどり着くことができます。

この先は湿っぽくて花が楽しめるような箇所が多くなります。

アジサイとテイカカズラの組み合わせが綺麗でした。

(クリックで拡大します)

左上:ササユリ 右上:ヤマアジサイ

左下:ムラサキカタバミ 右下:ホタルブクロ

テイカカズラ

終盤は仏国寺から青石畳通を通過し、美保神社と港に出れます。

この付近ではいつもイカ焼き屋台の悩ましい香りがします…

実は美保神社は70km離れた出雲大社まで国道431号線(と県道2号線)でほぼ一直線に繋がっているんですよね。とても気持ちの良い道が続きますよ。

※出雲大社も国立公園の一部なんです!

(クリックで拡大)

紹介したコースは全体で片道3km、標高差は200mほどです。

分岐を曲がらなければ、春にはツツジで有名な五本松公園まで足を伸ばすこともできます。

低い尾根なので木々が茂り眺望は少ないのですが、その分涼しいですし、

灯台付近の景色と美保関港のみなと風景が楽しめます。

今週は台風が来るとのことですが、その後なら空気が澄んで隠岐島まで見えるすばらしい景色が期待できるかもしれませんね!

また、海の日(21日)には灯台の内部が無料で一般公開されますので、

この機会に美保関で国立公園の自然と景観を堪能されてはいかがでしょうか。

2014年06月13日第2回 パークレンジャー講座 若葉の焼火山自然観察会

大山隠岐国立公園 松江 前川 文吾

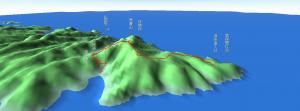

6月8日(日)、島根県の隠岐諸島にある西ノ島の焼火山(たくひさん)で自然観察会を実施しました。

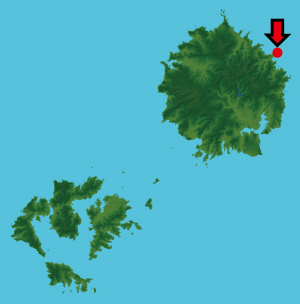

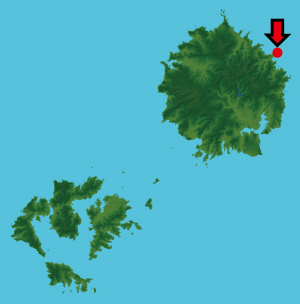

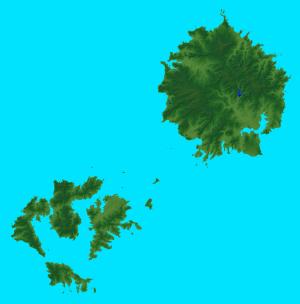

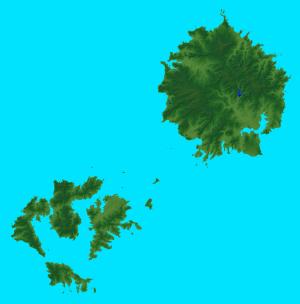

隠岐諸島は4つの有人島があり、一番大きな島が島後(ドウゴ)と呼ばれ、隠岐自然保護官事務所がある人口約1万5千人の「隠岐の島町」です。島後から少し離れた場所にある3つの島は、まとめて島前(ドウゼン)と呼ばれ、「西ノ島町」「海士町」「知夫村」から成ります。

隠岐諸島(資料提供:隠岐世界ジオパーク推進協議会)

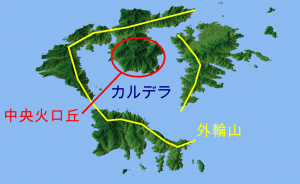

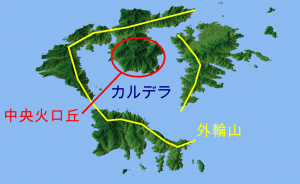

島前3島は、もともと一つの大きな火山が海に沈んだ状態(島前カルデラ)だと言われており、高さ257mにもなる日本屈指の断崖や、放牧と農耕を組み合わせた隠岐の伝統農法「牧畑(まきはた)」を受けつぐ牧野景観が見られるなどの特徴があります。

島前カルデラ(資料提供:隠岐世界ジオパーク推進協議会)

自然観察会を行った焼火山は、この島前カルデラの中央火口丘にあたる標高453mの山です。

当日は10時から自然観察会がスタートしました。

まずは、登山道入り口で焼火神社の宮司さんから焼火山にまつわる伝説や焼火神社の起源についてお話ししていただきました。伝説では、船が難破しそうになった際に焼火権現に祈念すると海中より3つの神火が現れ、無事に港にたどり着けるのだそうです。この伝説が起源となって全国各地に焼火信仰が広がり、船乗りからの信仰を集めています。隠岐でも、本土を結ぶフェリー会社のマークとして、3つの神火が描かれています。

焼火神社の宮司さんに神社の起源についてお話ししていただきました。

入り口付近には、ベニシダがたくさん生えていました。葉の裏にはたくさんの胞子嚢がついています。実はこのベニシダの正式名称は、ハチジョウベニシダといってベニシダのなかでも古い種類だそうです。全国的にハチジョウベニシダはあるが、焼火山ほど多く群生している場所は珍しいとのことでした。

ハチジョウベニシダ

焼火山ではたくさんのホトトギスが鳴いていました。聞きなしで「特許許可局(とっきょきょかきょく)」と聞こえるのがホトトギスです。ウグイスなどに托卵(たくらん:産卵した卵の世話を他の鳥に任せること)する習性を説明していただきました。地元の漁師は「ホトトギスが鳴き始めるとトビウオがくる」と言うそうです。托卵先のウグイスの巣作り完了とともに隠岐に渡ってくるホトトギスと、海水温が上昇した頃に隠岐に回遊するトビウオの時期が重なることから、ホトトギスを目安にトビウオ漁を始める言葉になったのだと思われます。

ホトトギスとウグイスについて解説していただきました。

今年は焼火山ではたくさんのマイマイガが発生したようです。

マイマイガは良く見ると困ったような、かわいらしい顔をしています。

先ほどのホトトギスの大好物です。

マイマイガ

おや?参加者が何かを見つけたようです。草に泡がついていますが・・・・・・・中には何がいるのでしょうか?ガイドさんが慎重に泡を取り除くと、中にいたのはアワフキムシでした。泡を出して身を守っているのだそうです。写真を撮ろうと思いましたがすぐに隠れてしまいました。

アワフキムシ

他にもたくさんの植物を見ることができました。

アブラギリ

ウツギ

テイカカズラ

アカショウマ

スイカズラ

ヤマボウシ

サイハイラン

シモツケ

山頂は曇っていて遠くまで見えませんでしたが、条件が良ければ大山まで見えるそうです。

観察会当日の頂上からの展望

※晴れた日の頂上のパノラマ写真※

今回観察会に参加した方の写真を西ノ島町のフェリーターミナル内に展示して、来島者に国立公園のすばらしさを知っていただけるような写真展示を行うことにしています。

次回は7月12日に海士町で海の観察会を計画中です。

隠岐諸島は4つの有人島があり、一番大きな島が島後(ドウゴ)と呼ばれ、隠岐自然保護官事務所がある人口約1万5千人の「隠岐の島町」です。島後から少し離れた場所にある3つの島は、まとめて島前(ドウゼン)と呼ばれ、「西ノ島町」「海士町」「知夫村」から成ります。

隠岐諸島(資料提供:隠岐世界ジオパーク推進協議会)

島前3島は、もともと一つの大きな火山が海に沈んだ状態(島前カルデラ)だと言われており、高さ257mにもなる日本屈指の断崖や、放牧と農耕を組み合わせた隠岐の伝統農法「牧畑(まきはた)」を受けつぐ牧野景観が見られるなどの特徴があります。

島前カルデラ(資料提供:隠岐世界ジオパーク推進協議会)

自然観察会を行った焼火山は、この島前カルデラの中央火口丘にあたる標高453mの山です。

当日は10時から自然観察会がスタートしました。

まずは、登山道入り口で焼火神社の宮司さんから焼火山にまつわる伝説や焼火神社の起源についてお話ししていただきました。伝説では、船が難破しそうになった際に焼火権現に祈念すると海中より3つの神火が現れ、無事に港にたどり着けるのだそうです。この伝説が起源となって全国各地に焼火信仰が広がり、船乗りからの信仰を集めています。隠岐でも、本土を結ぶフェリー会社のマークとして、3つの神火が描かれています。

焼火神社の宮司さんに神社の起源についてお話ししていただきました。

入り口付近には、ベニシダがたくさん生えていました。葉の裏にはたくさんの胞子嚢がついています。実はこのベニシダの正式名称は、ハチジョウベニシダといってベニシダのなかでも古い種類だそうです。全国的にハチジョウベニシダはあるが、焼火山ほど多く群生している場所は珍しいとのことでした。

ハチジョウベニシダ

焼火山ではたくさんのホトトギスが鳴いていました。聞きなしで「特許許可局(とっきょきょかきょく)」と聞こえるのがホトトギスです。ウグイスなどに托卵(たくらん:産卵した卵の世話を他の鳥に任せること)する習性を説明していただきました。地元の漁師は「ホトトギスが鳴き始めるとトビウオがくる」と言うそうです。托卵先のウグイスの巣作り完了とともに隠岐に渡ってくるホトトギスと、海水温が上昇した頃に隠岐に回遊するトビウオの時期が重なることから、ホトトギスを目安にトビウオ漁を始める言葉になったのだと思われます。

ホトトギスとウグイスについて解説していただきました。

今年は焼火山ではたくさんのマイマイガが発生したようです。

マイマイガは良く見ると困ったような、かわいらしい顔をしています。

先ほどのホトトギスの大好物です。

マイマイガ

おや?参加者が何かを見つけたようです。草に泡がついていますが・・・・・・・中には何がいるのでしょうか?ガイドさんが慎重に泡を取り除くと、中にいたのはアワフキムシでした。泡を出して身を守っているのだそうです。写真を撮ろうと思いましたがすぐに隠れてしまいました。

アワフキムシ

他にもたくさんの植物を見ることができました。

アブラギリ

ウツギ

テイカカズラ

アカショウマ

スイカズラ

ヤマボウシ

サイハイラン

シモツケ

山頂は曇っていて遠くまで見えませんでしたが、条件が良ければ大山まで見えるそうです。

観察会当日の頂上からの展望

※晴れた日の頂上のパノラマ写真※

今回観察会に参加した方の写真を西ノ島町のフェリーターミナル内に展示して、来島者に国立公園のすばらしさを知っていただけるような写真展示を行うことにしています。

次回は7月12日に海士町で海の観察会を計画中です。

例年マガンの初飛来が9月下旬ということで、今か今かと待っているのですが、

本日の調査ではマガンが確認できませんでしたので、別の話題をお届けします。

近年全国的にコブハクチョウの繁殖が確認されており、

宍道湖でも複数の家族を見かけることがあります。

まもなく飛来するコハクチョウと比べて大きく、首が長くスタイルが良いです。

コハクチョウは春になると帰っていきますが、こちらは1年中宍道湖周辺にいるようです。

成鳥(真ん中)は眼先にコブがあり、くちばしがオレンジ

写真両端の3羽が幼鳥です。

幼鳥にも灰色のと白色型個体と呼ばれるものと2種類います。

5月ごろはまだ小さく、サイズで成鳥と区別できたのですが……

白色型個体の幼鳥はくちばしが肌色

とても大きくほのぼのとしてかわいいのですが、

欧州原産の外来種ということを考えると、あまり好ましいこととは言えません。

コブハクチョウに限ったことではありませんが、

餌付けなどは控えていただくようお願いします。

☆☆オマケ☆☆

宍道湖の北側にある松江フォーゲルパークでは、某CMでおなじみのコクチョウを見ることができます。(卵を抱いてました、大きいですね!)

こちらはオーストラリア原産です。