大山隠岐国立公園 松江

150件の記事があります。

2014年06月05日室内池のいきもの【島根の自然】

大山隠岐国立公園 松江 宇佐美 裕太

今回は国立公園の自然の魅力をお伝えするべく、

三瓶の峰々に囲まれた、室内池(むろのうちいけ)の生き物たちをご紹介したいと思います!

室内池(2014/5/29撮影)

池が黒いぞ?

正体はオタマジャクシ!

ヒキガエルのなかまでした。しっぽがなくなればもう大人。

なんとこの指乗りサイズから15cm近くまで成長します(!)

こちらはトノサマガエルの雲状の卵塊です。

ヒキガエルは秋にホース状の卵塊を生みます。

トノサマガエル

オオイトトンボ(クリックで拡大)

左上:ヤゴ 右上:羽化中のヤゴ

左下:成体(♂) 右下:ペアリング中の成体

オスの眼のように青く光っているのは模様なんです。綺麗ですね!

アカハライモリ

三瓶のアカハラたちはオレンジっぽい色をしています。

排泄腔(股の下)が膨らんでいるのでオスだと思われます。

私こういった淡水の生物が好きなんです!

室内池には流入河川がなく(つまり湧水)、周囲を外輪山に囲まれているため、

いったいこれらの生き物たちがいつからここにいるのか?不思議ですね。

男三瓶や女三瓶の山頂に登ると、

いくつもの峰に閉鎖されたその中央火口部に、森林と室内池が見えます。

室ノ内へ降りる道は、なんだかとても神聖な場所に踏み入るようでワクワクしますよ。

室ノ内周辺では全動植物が保護の対象です。

自然を楽しむとともに、みんなで大切に守っていきましょう!

そして他にも野鳥や蝶類をたくさん見ることができたのですが...

コイです。

ずいぶん前に人に持ち込まれたようです。

スーッと私たちの目の前に現れましたが、どうも登山客から餌をもらうことを覚えているようです。

実はコイが生態系に与える影響はすさまじく、

池に住んでいる水生昆虫などを掃除機のごとく捕食してしまいます。

室内池のような閉鎖系に強力な捕食者(コイ)がいた場合、逃げ場所がありません。

このコイも今でこそ立派なものですが、以前はとっても痩せていたそうで、

彼らにとっても餌や仲間の少ない場所に連れてこられ、不幸だったに違いありません。

いきものの移動は極力避け、十分気を遣うようにしていきましょう。

また山陰地方では4日に気象庁から梅雨入りが発表され、少し暑さが和らぎましたが、

山へお出かけの際には天候に注意し、事故がないよう安全にお楽しみください。

三瓶の峰々に囲まれた、室内池(むろのうちいけ)の生き物たちをご紹介したいと思います!

室内池(2014/5/29撮影)

池が黒いぞ?

正体はオタマジャクシ!

ヒキガエルのなかまでした。しっぽがなくなればもう大人。

なんとこの指乗りサイズから15cm近くまで成長します(!)

こちらはトノサマガエルの雲状の卵塊です。

ヒキガエルは秋にホース状の卵塊を生みます。

トノサマガエル

オオイトトンボ(クリックで拡大)

左上:ヤゴ 右上:羽化中のヤゴ

左下:成体(♂) 右下:ペアリング中の成体

オスの眼のように青く光っているのは模様なんです。綺麗ですね!

アカハライモリ

三瓶のアカハラたちはオレンジっぽい色をしています。

排泄腔(股の下)が膨らんでいるのでオスだと思われます。

私こういった淡水の生物が好きなんです!

室内池には流入河川がなく(つまり湧水)、周囲を外輪山に囲まれているため、

いったいこれらの生き物たちがいつからここにいるのか?不思議ですね。

男三瓶や女三瓶の山頂に登ると、

いくつもの峰に閉鎖されたその中央火口部に、森林と室内池が見えます。

室ノ内へ降りる道は、なんだかとても神聖な場所に踏み入るようでワクワクしますよ。

室ノ内周辺では全動植物が保護の対象です。

自然を楽しむとともに、みんなで大切に守っていきましょう!

そして他にも野鳥や蝶類をたくさん見ることができたのですが...

コイです。

ずいぶん前に人に持ち込まれたようです。

スーッと私たちの目の前に現れましたが、どうも登山客から餌をもらうことを覚えているようです。

実はコイが生態系に与える影響はすさまじく、

池に住んでいる水生昆虫などを掃除機のごとく捕食してしまいます。

室内池のような閉鎖系に強力な捕食者(コイ)がいた場合、逃げ場所がありません。

このコイも今でこそ立派なものですが、以前はとっても痩せていたそうで、

彼らにとっても餌や仲間の少ない場所に連れてこられ、不幸だったに違いありません。

いきものの移動は極力避け、十分気を遣うようにしていきましょう。

また山陰地方では4日に気象庁から梅雨入りが発表され、少し暑さが和らぎましたが、

山へお出かけの際には天候に注意し、事故がないよう安全にお楽しみください。

2014年05月28日特定外来生物オオキンケイギクについて

大山隠岐国立公園 松江 宇佐美 裕太

今回はアクティブレンジャー日記でも度々取り上げられている、オオキンケイギクに関する内容です。

群生するオオキンケイギク(出雲市2014/5/22撮影)

特定外来生物であるオオキンケイギクは在来生態系や農林水産業にとって大きな脅威であるとされ、

外来生物法により、栽培や運搬などに規制(場合によっては罰則)が定められています。

▶特定外来生物で規制される事項(環境省)

また、環境省の資料にオオキンケイギクの詳しい解説があります。

▶リンク:特定外来生物(環境省:PDFファイル)

現在~7月頃までが花期であり、オオキンケイギクが最も探しやすい時期です。

残念ながら民家の庭や畑に生えてしまっているのをよく見かけます。

除去するときは鎌などで刈り取るだけではまた生えてきてしまうため、

写真のようにできるだけ地下茎ごと掘り起こして処分します。

特定外来生物は許可なく運搬できないため、その場で干す、あるいは根を踏みつけて枯死させた上でゴミとして出す等の対応が必要です。

多くの自治体でオオキンケイギクの防除活動が展開されています。今年度は三瓶山でもオオキンケイギクの防除事業を予定しています。

外来生物の蔓延防止にご協力よろしくお願いします。

群生するオオキンケイギク(出雲市2014/5/22撮影)

特定外来生物であるオオキンケイギクは在来生態系や農林水産業にとって大きな脅威であるとされ、

外来生物法により、栽培や運搬などに規制(場合によっては罰則)が定められています。

▶特定外来生物で規制される事項(環境省)

また、環境省の資料にオオキンケイギクの詳しい解説があります。

▶リンク:特定外来生物(環境省:PDFファイル)

現在~7月頃までが花期であり、オオキンケイギクが最も探しやすい時期です。

残念ながら民家の庭や畑に生えてしまっているのをよく見かけます。

除去するときは鎌などで刈り取るだけではまた生えてきてしまうため、

写真のようにできるだけ地下茎ごと掘り起こして処分します。

特定外来生物は許可なく運搬できないため、その場で干す、あるいは根を踏みつけて枯死させた上でゴミとして出す等の対応が必要です。

多くの自治体でオオキンケイギクの防除活動が展開されています。今年度は三瓶山でもオオキンケイギクの防除事業を予定しています。

外来生物の蔓延防止にご協力よろしくお願いします。

2014年05月20日第35回クリーン三瓶【イベント】

大山隠岐国立公園 松江 宇佐美 裕太

5/18に行われました第35回クリーン三瓶の模様をお伝えします。

100名以上のボランティアの方々が参加し、6つの班に分かれて三瓶山を清掃しました。

昨年は暴風雨だったそうですが、本年は快晴のもと行うことができました。

これも新設した祠のおかげでしょうか?

開会式の様子

開会式が行われた西の原はほとんど目につくゴミもなく・・・と思ったのですが、

道路脇の茂みに一歩入ると、そこには大量のゴミが(!)

不法投棄でしょうか、一升瓶が20本以上埋まっています。

これら人工物は自然分解されにくく、生態系に長く影響を与え続けることになります。

1日では片付けられないかと思われた量のゴミも、ボランティアの皆さんのご尽力によりなんとか時間内に拾い終えることができました。

ご協力、本当にありがとうございました。

ゴミは捨てるより拾う方が大変なんです!

ビン類は回収をすれば、リサイクルにより限られた資源を有効に使うこともできるはずです。

どうかみんなの自然を大切にしていきましょう。

100名以上のボランティアの方々が参加し、6つの班に分かれて三瓶山を清掃しました。

昨年は暴風雨だったそうですが、本年は快晴のもと行うことができました。

これも新設した祠のおかげでしょうか?

開会式の様子

開会式が行われた西の原はほとんど目につくゴミもなく・・・と思ったのですが、

道路脇の茂みに一歩入ると、そこには大量のゴミが(!)

不法投棄でしょうか、一升瓶が20本以上埋まっています。

これら人工物は自然分解されにくく、生態系に長く影響を与え続けることになります。

1日では片付けられないかと思われた量のゴミも、ボランティアの皆さんのご尽力によりなんとか時間内に拾い終えることができました。

ご協力、本当にありがとうございました。

ゴミは捨てるより拾う方が大変なんです!

ビン類は回収をすれば、リサイクルにより限られた資源を有効に使うこともできるはずです。

どうかみんなの自然を大切にしていきましょう。

2014年05月01日船通山パトロール【イベント】【島根の自然】

大山隠岐国立公園 松江 宇佐美 裕太

4/29に船通山で行われました合同パトロールの模様をお伝えします。

船通山は奥出雲にある標高1142mの山で、山頂はカタクリの群生地として有名です。

神話でヤマタノオロチの住処だったとされる伝説の山でもあります。

AM9:00 登山口で出発式

登山客にチラシを配ります

みんなで自然観察をしながら登りました

カタクリの生態は特異的で非常に面白く、反り返ることで花粉を虫にくっつきやすくしています。

また、発芽から花をつけるようになるまで7~8年程度かかり、隔年で花をつけます。

紙芝居でカタクリについて学びます

陽が差さない時には花は開きません。残念ながらこの日は元気なカタクリは見られませんでした。

参考までに昨年のパトロール時の写真を載せておきます。

【山頂に群生するカタクリ(2013/4/29撮影)】

【しぼんだカタクリ(2014/4/29撮影)】

見たい方は、花が開く晴れた日の朝9:00以降に山頂に行かれると良いとのことです。

以下その他に見られた動植物を一部ご紹介します。

シーボルトミミズ(カンタロウ) 20cmくらい?

イボタガ 羽化直後で羽が特に綺麗でした

エンレイソウ(延齢草)

この活動は「島根県野生動植物違法採取防止強化期間」の一環として行われました。

くれぐれも指定動植物の捕獲採取はないようお願い致します。

船通山は奥出雲にある標高1142mの山で、山頂はカタクリの群生地として有名です。

神話でヤマタノオロチの住処だったとされる伝説の山でもあります。

AM9:00 登山口で出発式

登山客にチラシを配ります

みんなで自然観察をしながら登りました

カタクリの生態は特異的で非常に面白く、反り返ることで花粉を虫にくっつきやすくしています。

また、発芽から花をつけるようになるまで7~8年程度かかり、隔年で花をつけます。

紙芝居でカタクリについて学びます

陽が差さない時には花は開きません。残念ながらこの日は元気なカタクリは見られませんでした。

参考までに昨年のパトロール時の写真を載せておきます。

【山頂に群生するカタクリ(2013/4/29撮影)】

【しぼんだカタクリ(2014/4/29撮影)】

見たい方は、花が開く晴れた日の朝9:00以降に山頂に行かれると良いとのことです。

以下その他に見られた動植物を一部ご紹介します。

シーボルトミミズ(カンタロウ) 20cmくらい?

イボタガ 羽化直後で羽が特に綺麗でした

エンレイソウ(延齢草)

この活動は「島根県野生動植物違法採取防止強化期間」の一環として行われました。

くれぐれも指定動植物の捕獲採取はないようお願い致します。

2014年04月30日第34回三瓶山山開きが行われました【イベント】

大山隠岐国立公園 松江 宇佐美 裕太

4/27に三瓶山西の原で行われました第34回三瓶山山開きの様子をお伝えします。

強風ながら好天に恵まれました。

昨年の山開きは雪が多く残っておりましたが、今年はもう安心して登れます。

山開きは場所により入山解禁の合図でもありますが、三瓶では安全祈願の意味合いが大きいようです。

山に祈りを捧げます

連だこも揚がり、晴れびやかな式となりました。

このあとは各々で三瓶山を登りました。

式後配布されたレンガと“さひめの泉”

先日完成した男三瓶山頂の祠(ほこら)の仕上げに、レンガを手分けして持って上がります。

新しい祠 @男三瓶山頂

ヤマネコノメソウ

登山口付近で見られます。

花も増えてきました。休日は三瓶を登りませんか?

午後の西の原

西の原にも利用者が増えてきました。

今年も安全に、たくさんの方が国立公園の自然を楽しめますように。

強風ながら好天に恵まれました。

昨年の山開きは雪が多く残っておりましたが、今年はもう安心して登れます。

山開きは場所により入山解禁の合図でもありますが、三瓶では安全祈願の意味合いが大きいようです。

山に祈りを捧げます

連だこも揚がり、晴れびやかな式となりました。

このあとは各々で三瓶山を登りました。

式後配布されたレンガと“さひめの泉”

先日完成した男三瓶山頂の祠(ほこら)の仕上げに、レンガを手分けして持って上がります。

新しい祠 @男三瓶山頂

ヤマネコノメソウ

登山口付近で見られます。

花も増えてきました。休日は三瓶を登りませんか?

午後の西の原

西の原にも利用者が増えてきました。

今年も安全に、たくさんの方が国立公園の自然を楽しめますように。

2014年04月24日隠岐の島はどこへ・・・?【島根の自然】

大山隠岐国立公園 松江 宇佐美 裕太

島根半島の美保関を巡視して参りました。

美保関灯台(地蔵崎園地)

この海と山が一つとなった景色が味わいたくて島根に来たようなものです!

この日は天候にも恵まれました。

地蔵崎園地には展望デッキがいくつか設置されているのですが、

隠岐の島が見えるということでワクワクしながら双眼鏡を構えましたが・・・

ここ1週間、空がかすんでます・・・

見えない!PM2.5の影響なのか、約60km遠方の隠岐の島は全く見えませんでした。

東京にいた頃は遠くの景色を見ることも少なかったので他人事のようでしたが、大陸の近い島根に来て問題意識を抱くようになりました。

本日24日9時のPM2.5速報値では、島根県浜田市が堂々の全国1位を獲得しておりました・・・

関東にはない良いものもご紹介しておきます。

シロバナタンポポ@地球46億年をわたる橋

私は東京では見たことがありませんでしたが、こちらでは時々見かけます!

ヤマザトタンポポ@五本松公園

これも西日本の植物。

カンサイタンポポよりも黄色がやや淡く、レモン色と表現されます。

なぜ裏の写真を載せるのか、ですって?

タンポポを見かけると、こうして裏をめくるんです。

詳しくは広島の大髙下ARの記事をご覧ください。

大気汚染、外来種問題、ゴミ問題...etc.

美しい島根の自然の中では、これらがより強調されて感じることができました。

大型連休や海水浴シーズンに向けてみんなで綺麗にしていきましょう!

海が綺麗でびっくり!ゴミ清掃活動のおかげです@北浦海水浴場

GWには1万本のツツジがあたりを埋め尽くすのでしょう@五本松公園

美保関灯台(地蔵崎園地)

この海と山が一つとなった景色が味わいたくて島根に来たようなものです!

この日は天候にも恵まれました。

地蔵崎園地には展望デッキがいくつか設置されているのですが、

隠岐の島が見えるということでワクワクしながら双眼鏡を構えましたが・・・

ここ1週間、空がかすんでます・・・

見えない!PM2.5の影響なのか、約60km遠方の隠岐の島は全く見えませんでした。

東京にいた頃は遠くの景色を見ることも少なかったので他人事のようでしたが、大陸の近い島根に来て問題意識を抱くようになりました。

本日24日9時のPM2.5速報値では、島根県浜田市が堂々の全国1位を獲得しておりました・・・

関東にはない良いものもご紹介しておきます。

シロバナタンポポ@地球46億年をわたる橋

私は東京では見たことがありませんでしたが、こちらでは時々見かけます!

ヤマザトタンポポ@五本松公園

これも西日本の植物。

カンサイタンポポよりも黄色がやや淡く、レモン色と表現されます。

なぜ裏の写真を載せるのか、ですって?

タンポポを見かけると、こうして裏をめくるんです。

詳しくは広島の大髙下ARの記事をご覧ください。

大気汚染、外来種問題、ゴミ問題...etc.

美しい島根の自然の中では、これらがより強調されて感じることができました。

大型連休や海水浴シーズンに向けてみんなで綺麗にしていきましょう!

海が綺麗でびっくり!ゴミ清掃活動のおかげです@北浦海水浴場

GWには1万本のツツジがあたりを埋め尽くすのでしょう@五本松公園

2014年04月17日山開き目前の三瓶山【島根の自然】

大山隠岐国立公園 松江 宇佐美 裕太

先週行った男三瓶山巡視のご報告です。

height="225.11485451761" />

height="225.11485451761" />

登山には全く問題ありませんでした

若干の雪が残る三瓶山ではブナなど自然林の開葉はまだ先の様子。

登山中キツツキたちの木を叩く音がたくさん聞こえました(アカゲラを1羽視認!)。

落葉シーズンは鳥たちが観察しやすい時期でもあります。

今月27日には山開きも開催されます。

たくさんの方にきていただき、三瓶山の自然の魅力を知ってもらえるとうれしいです。

天然シイタケ!

これから様々な動植物が見られる時期となりますが、

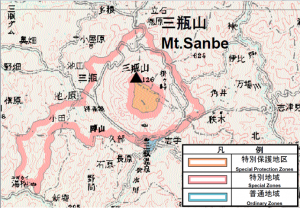

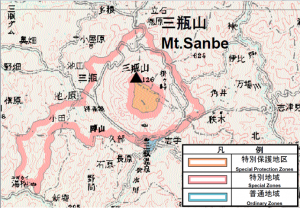

国立公園では特別保護地区内ではすべての動植物が、また特別地域内では指定動植物は許可なく捕獲・採取することができません。

大山隠岐国立公園三瓶山地域 区域図

<参考ページ>環境省:大山隠岐国立公園の紹介↓↓

http://www.env.go.jp/park/daisen/intro/

規制内容をご確認の上、ご理解のほどよろしくお願いたします。

height="225.11485451761" />

height="225.11485451761" />登山には全く問題ありませんでした

若干の雪が残る三瓶山ではブナなど自然林の開葉はまだ先の様子。

登山中キツツキたちの木を叩く音がたくさん聞こえました(アカゲラを1羽視認!)。

落葉シーズンは鳥たちが観察しやすい時期でもあります。

今月27日には山開きも開催されます。

たくさんの方にきていただき、三瓶山の自然の魅力を知ってもらえるとうれしいです。

天然シイタケ!

これから様々な動植物が見られる時期となりますが、

国立公園では特別保護地区内ではすべての動植物が、また特別地域内では指定動植物は許可なく捕獲・採取することができません。

大山隠岐国立公園三瓶山地域 区域図

<参考ページ>環境省:大山隠岐国立公園の紹介↓↓

http://www.env.go.jp/park/daisen/intro/

規制内容をご確認の上、ご理解のほどよろしくお願いたします。

2014年04月17日着任のごあいさつ

大山隠岐国立公園 松江 宇佐美 裕太

2014年01月23日全国ガンカモ一斉調査

大山隠岐国立公園 松江 太田嘉和

午前6時半をまわりましたが辺りはまだ真っ暗です。

あいにく雨が降り始めてきました。

車から出ると暗闇から「コォー、コォー」と聞き覚えのある鳴き声が聞こえてきました。コハクチョウたちでしょう。

私達は宍道湖に注ぐ斐伊川河口の土手にいて夜明けを待っています。

【獣に襲われる心配のない河口の浅瀬はコハクチョウたちの絶好のねぐらです。】

この日は全国ガンカモ一斉調査に同行させていただきました。

これは年に一度、環境省が各都道府県に依頼して全国一斉におこなう、ガン・カモ・ハクチョウ類の生息数調査です。

私達が同行させてもらったのは、宍道湖でのマガンの生息数調査です。この調査は水鳥観察施設、宍道湖グリーンパークの職員の方々が担当されました。

宍道湖は西日本で唯一のマガンの大規模飛来地です。

マガンたちは宍道湖をねぐらにして、早朝餌場である西岸の田んぼに飛んできます。それが斐伊川河口付近を通ってくるので、河口の土手で待ちかまえて上空のマガンの数を数えようと言うわけです。

辺りがだんだんと薄明るくなり始めたころ、宍道湖から先発隊が飛んできました。

【美しいV字の編隊を組んでいます】

双眼鏡をのぞきながらカウンターでカチカチとカウントしていきます。

数十羽単位の群が一群また一群と飛んできます。

レンズについた雨粒を拭きながら観測しますが、くもりは取れず視界はよくありません。

群は素直に田んぼに降りてはくれません。上空で他の群とくっついたり分裂したり、あっちに行ったりこっちに行ったり、これらの群を再び数えることのないように注意しないといけません。

飛んでくる数がどんどん増えてきました。二人でカウントしますが、重複して数えないようにチームワークが必要です。

そして最後に沢山の群が一斉にやって来ました。花火大会最後のスターマインが打ち上げられたかのようです。

【オオー、群が一斉にやってくるぞー!(クリックして拡大してみてください)】

【それぞれにぐるぐると飛び回り、宍道湖西岸上空はにぎやかになりました。(クリックして拡大してみてください)】

しばらくしてマガンたちは餌場を定め田んぼに降り立ち、巨大な群となりました。この群をもう一度カウントし直します。数台の車でそれぞれの方向から数えます。ところがそのカウント結果の数が合わなかったようです。遠くからの観測ですし、田んぼにはあぜなど案外死角があり、カウントしにくいものです。

その間マガンたちは少しずつ新しい餌場に移り始めたので、群全体が完全に新しい餌場に移動するのを待って、改めてカウントし直すことになりました。

このように苦労して調査された結果、三千羽を越えるマガンが数えられました。

また島根県全体の調査結果の集計が出され新聞にも記事が載りましたが、宍道湖でのガン・カモ・ハクチョウ類の合計は5万羽を越えました。

コレは山陰両県の観測地点の中でもダントツの数字でした。

※全国の調査結果は今後公表されるでしょう。

昨年度までの調査結果は、インターネットで下記URLにて御覧になる事が出来ます。

http://www.biodic.go.jp/gankamo/seikabutu/index.html

皆さんの家の周りにはこれらの渡り鳥が見られますか。渡り鳥が生活できる環境が開発などにより減り、宍道湖など限られた場所に集中するようになったと聞きます。

鳥たちが集中すると心配されることがあります。密集するぶん、鳥インフルエンザなどの病気が感染しやすくなる事です。

鳥インフルエンザは数年前、日本各地で養鶏が死亡し大きな被害をもたらしました。日本の周辺では度々発生していて、いつ日本で再燃してもおかしくはないでしょう。

鳥たちが見られる場所が減ったように、私達の周りの“どうってことのない”湿地や河原は整備され、身近な自然は消えていきました。

私達は災害をもたらし非効率な自然は、人間の手でコントロールすべきだと思っていましたし、そもそもそのような自然には関心がありませんでした。

私達は自然を改変することにより住みやすい環境を作り上げてきました。ですがそれらは必要かつ掛け替えのない環境であったことにも気づき始めてきました。

しかし一度なくなしてしまった自然環境は、取り戻すことがとても難しい事のようです。

あいにく雨が降り始めてきました。

車から出ると暗闇から「コォー、コォー」と聞き覚えのある鳴き声が聞こえてきました。コハクチョウたちでしょう。

私達は宍道湖に注ぐ斐伊川河口の土手にいて夜明けを待っています。

【獣に襲われる心配のない河口の浅瀬はコハクチョウたちの絶好のねぐらです。】

この日は全国ガンカモ一斉調査に同行させていただきました。

これは年に一度、環境省が各都道府県に依頼して全国一斉におこなう、ガン・カモ・ハクチョウ類の生息数調査です。

私達が同行させてもらったのは、宍道湖でのマガンの生息数調査です。この調査は水鳥観察施設、宍道湖グリーンパークの職員の方々が担当されました。

宍道湖は西日本で唯一のマガンの大規模飛来地です。

マガンたちは宍道湖をねぐらにして、早朝餌場である西岸の田んぼに飛んできます。それが斐伊川河口付近を通ってくるので、河口の土手で待ちかまえて上空のマガンの数を数えようと言うわけです。

辺りがだんだんと薄明るくなり始めたころ、宍道湖から先発隊が飛んできました。

【美しいV字の編隊を組んでいます】

双眼鏡をのぞきながらカウンターでカチカチとカウントしていきます。

数十羽単位の群が一群また一群と飛んできます。

レンズについた雨粒を拭きながら観測しますが、くもりは取れず視界はよくありません。

群は素直に田んぼに降りてはくれません。上空で他の群とくっついたり分裂したり、あっちに行ったりこっちに行ったり、これらの群を再び数えることのないように注意しないといけません。

飛んでくる数がどんどん増えてきました。二人でカウントしますが、重複して数えないようにチームワークが必要です。

そして最後に沢山の群が一斉にやって来ました。花火大会最後のスターマインが打ち上げられたかのようです。

【オオー、群が一斉にやってくるぞー!(クリックして拡大してみてください)】

【それぞれにぐるぐると飛び回り、宍道湖西岸上空はにぎやかになりました。(クリックして拡大してみてください)】

しばらくしてマガンたちは餌場を定め田んぼに降り立ち、巨大な群となりました。この群をもう一度カウントし直します。数台の車でそれぞれの方向から数えます。ところがそのカウント結果の数が合わなかったようです。遠くからの観測ですし、田んぼにはあぜなど案外死角があり、カウントしにくいものです。

その間マガンたちは少しずつ新しい餌場に移り始めたので、群全体が完全に新しい餌場に移動するのを待って、改めてカウントし直すことになりました。

このように苦労して調査された結果、三千羽を越えるマガンが数えられました。

また島根県全体の調査結果の集計が出され新聞にも記事が載りましたが、宍道湖でのガン・カモ・ハクチョウ類の合計は5万羽を越えました。

コレは山陰両県の観測地点の中でもダントツの数字でした。

※全国の調査結果は今後公表されるでしょう。

昨年度までの調査結果は、インターネットで下記URLにて御覧になる事が出来ます。

http://www.biodic.go.jp/gankamo/seikabutu/index.html

皆さんの家の周りにはこれらの渡り鳥が見られますか。渡り鳥が生活できる環境が開発などにより減り、宍道湖など限られた場所に集中するようになったと聞きます。

鳥たちが集中すると心配されることがあります。密集するぶん、鳥インフルエンザなどの病気が感染しやすくなる事です。

鳥インフルエンザは数年前、日本各地で養鶏が死亡し大きな被害をもたらしました。日本の周辺では度々発生していて、いつ日本で再燃してもおかしくはないでしょう。

鳥たちが見られる場所が減ったように、私達の周りの“どうってことのない”湿地や河原は整備され、身近な自然は消えていきました。

私達は災害をもたらし非効率な自然は、人間の手でコントロールすべきだと思っていましたし、そもそもそのような自然には関心がありませんでした。

私達は自然を改変することにより住みやすい環境を作り上げてきました。ですがそれらは必要かつ掛け替えのない環境であったことにも気づき始めてきました。

しかし一度なくなしてしまった自然環境は、取り戻すことがとても難しい事のようです。

美しいカキツバタが咲く、姫逃池の景観を守る活動の様子をお伝えします。

朝は雨模様だったにもかかわらず、たくさんのボランティアさんが集まってくれました!

はじめにカキツバタや刈り取る植物の特徴を勉強します。

今回刈り取ったのはヨシやススキ、外来スイレンなどです。

これらを刈り取ることで、

①湿地の陸地化促進を防ぐ

②カキツバタとの競合を防ぐ のが狙いです。

姫逃池では陸地化が最も進行した2002年には水面が現在の半分以下の面積になり、水位回復のための工事を行った経緯があります。

左:カキツバタの周りは丁寧に 右:柄付き鎌でスイレンを刈ります

このヨシという植物、昔はアシと呼ばれていました。

しかしながらその茎は昔から人の生活にも大いに利用されており(すだれとか管楽器のリードとか)、

アシと呼ぶのはゴロが悪い!ということでヨシと呼ばれるようになったそうです。

そのため、「葦(蘆・芦)」には“よし”と“あし”の二通りの読み方があるのです。

さらには水質浄化作用も注目されている「善い人」のヨシなのですが、

その分たくさん吸ってたくさん伸びるのが特徴で、水をたくさん蒸発させるうえ、冬になって枯れたヨシは土の元となり、貴重な湿地の陸地化を早めてしまうとも言われています。

作業後にはジュンサイ汁に豚汁!

これらもボランティアの方々の手で準備していただいたものです。

みんなで一緒に作業したあとのご飯は最高ですね!!

ボランティアの皆様のご協力の甲斐あり、活動が開始された2005年以降、

カキツバタの数は年々増加しているようです(サヒメル調べ)。

これで来年もきっと綺麗なカキツバタが見られることでしょう!

三瓶山に来られた際にはぜひ、姫逃池に寄ってくださいね。