足摺宇和海国立公園 土佐清水

298件の記事があります。

2013年10月25日西海 リーフチェック!

足摺宇和海国立公園 土佐清水 笠貫 ゆりあ

こんにちは。

前回の日記、竜串のオニヒトデ駆除の翌日(10月20日)に、

今度は愛南町西海のリーフチェックに同行させていただきました。

リーフチェックとは…???

サンゴの健康診断のようなもの。ここでは毎年同じ場所で、サンゴの状況や、魚類・無脊椎動物・ヤドカリといった生物の種類や個体数などを記録する調査です。

毎年1回行われている西海でのリーフチェックは今年で12回目だそうです!

まず、それぞれが何の記録を行うかなど役割分担を決め、調査へと向かいます。

調査地は鹿島中びしゃごと横島2号地で、海域公園地区にも指定されている場所です。

今回は横島の方で一緒に入らせていただきました。

一人だけシュノーケリングで…。

【横島】

【調査の様子】

少し遠目の写真でわかりにくいのですが、なんとなく調査の様子、伝わるでしょうか…?

写真の白いライン(前日に設置したもの)に沿って、その周辺の生物などをボードに記録して行きます。ラインの長さは100mです。

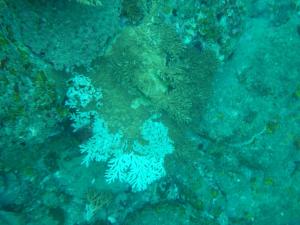

横島周辺の海底にはたくさんのソフトコーラル(柔らかいタイプのサンゴ)が広がっていました。

少し離れた浅い場所では、テーブルサンゴが密集している場所もあります。

【海から上がって記録ボードを確認する皆さん】

初めて見るこの場所の海中はサンゴなども多くキレイだと感じましたが、

数年前の台風で壊れてしまったサンゴがなかなか回復しない部分もあるとのことでした。

また、オトヒメエビがここ数年観察されなかったり、今回初めてガンガゼが記録されなかったなど生物の変化も見られているようです。

一見しただけではわからない変化も、

こうした調査を積み重ねていくことで徐々にわかってくるのですね。

前回のオニヒトデ駆除と同様、

こうした活動を継続する体制があること、それに対して様々な人の協力があることの大切さを感じました。

前回の日記、竜串のオニヒトデ駆除の翌日(10月20日)に、

今度は愛南町西海のリーフチェックに同行させていただきました。

リーフチェックとは…???

サンゴの健康診断のようなもの。ここでは毎年同じ場所で、サンゴの状況や、魚類・無脊椎動物・ヤドカリといった生物の種類や個体数などを記録する調査です。

毎年1回行われている西海でのリーフチェックは今年で12回目だそうです!

まず、それぞれが何の記録を行うかなど役割分担を決め、調査へと向かいます。

調査地は鹿島中びしゃごと横島2号地で、海域公園地区にも指定されている場所です。

今回は横島の方で一緒に入らせていただきました。

一人だけシュノーケリングで…。

【横島】

【調査の様子】

少し遠目の写真でわかりにくいのですが、なんとなく調査の様子、伝わるでしょうか…?

写真の白いライン(前日に設置したもの)に沿って、その周辺の生物などをボードに記録して行きます。ラインの長さは100mです。

横島周辺の海底にはたくさんのソフトコーラル(柔らかいタイプのサンゴ)が広がっていました。

少し離れた浅い場所では、テーブルサンゴが密集している場所もあります。

【海から上がって記録ボードを確認する皆さん】

初めて見るこの場所の海中はサンゴなども多くキレイだと感じましたが、

数年前の台風で壊れてしまったサンゴがなかなか回復しない部分もあるとのことでした。

また、オトヒメエビがここ数年観察されなかったり、今回初めてガンガゼが記録されなかったなど生物の変化も見られているようです。

一見しただけではわからない変化も、

こうした調査を積み重ねていくことで徐々にわかってくるのですね。

前回のオニヒトデ駆除と同様、

こうした活動を継続する体制があること、それに対して様々な人の協力があることの大切さを感じました。

2013年10月24日竜串オニヒトデ駆除

足摺宇和海国立公園 土佐清水 笠貫 ゆりあ

こんにちは。

先週末は2つ、海での活動に同行させてただきました。

さすがに10月になると船上は肌寒いですね...

まず1つ目。

竜串湾でサンゴの食害生物であるオニヒトデ駆除が行われました。

今回の駆除作業は、環境省のマリンワーカー事業(※)と併せて行いました。

竜串ダイビングセンターのお客さんや愛媛大学の学生さんをはじめとした多くの方が参加して下さいました。

最初に黒潮生物研究所の中地さんから、

オニヒトデの生態や足摺宇和海国立公園内でのオニヒトデの大発生と駆除活動の取り組みについての講義がありました。

オニヒトデをなぜ駆除するのか、本当に駆除する必要があるのか…

それぞれが自分なりに考えるきっかけになるお話しでした。

その後、2隻の船に分かれて駆除活動です。

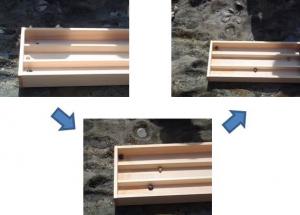

オニヒトデの駆除にはいくつか方法がありますが、

今回はカギでオニヒトデをひっかけて獲り網に入れ、陸揚げする方法で行われました。

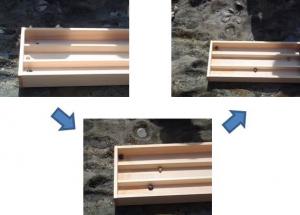

【網とカギ】

オニヒトデのトゲは毒があり、刺されるとアレルギー反応を起こしてしまう場合もあります。

危険を伴う作業なので慎重に行わなければなりません!

駆除を行うポイントに付いたら海中でオニヒトデを探します。

オニヒトデは波やうねりがある場所を好まず、

岩やサンゴの陰に隠れていることがあるため、

下の写真のようなオニヒトデがサンゴを食べた形跡(=食痕)を頼りにその周囲を探します。

【オニヒトデに食べられ一部が白化したと思われるサンゴ】

二人一組になってオニヒトデを捕る役割、網を持つ役割を分担し、慎重にオニヒトデを捕獲していきます。

それぞれの船で2回ずつ駆除を行った結果、合計で約30個体のオニヒトデが駆除されました。

駆除されたオニヒトデは捕獲場所や大きさなどを計測・記録した後、処理されました。

今回、初めて実際のオニヒトデ駆除作業を見て、

過去の作業風景の写真などで見たものより小さめの個体も多いような印象でした。

しかし、小さい個体がいるということは新しい個体が入ってきている証拠でもあります。

今後も作業を継続していく必要がありそうです。

オニヒトデ駆除は、実際に作業できる人が不足しています。

「ヒトデ」だけに「人手」不足です。

・・・

今回は竜串地域外からたくさんの方が参加して下さいました。

こうやって地域をまたいで連携できる体制が重要ですね!

参加者の皆さま、肌寒い中での作業お疲れ様でした!

そして、ありがとうございました!

※グリーンワーカー事業の海域版。http://www.env.go.jp/park/support/gw.html

先週末は2つ、海での活動に同行させてただきました。

さすがに10月になると船上は肌寒いですね...

まず1つ目。

竜串湾でサンゴの食害生物であるオニヒトデ駆除が行われました。

今回の駆除作業は、環境省のマリンワーカー事業(※)と併せて行いました。

竜串ダイビングセンターのお客さんや愛媛大学の学生さんをはじめとした多くの方が参加して下さいました。

最初に黒潮生物研究所の中地さんから、

オニヒトデの生態や足摺宇和海国立公園内でのオニヒトデの大発生と駆除活動の取り組みについての講義がありました。

オニヒトデをなぜ駆除するのか、本当に駆除する必要があるのか…

それぞれが自分なりに考えるきっかけになるお話しでした。

その後、2隻の船に分かれて駆除活動です。

オニヒトデの駆除にはいくつか方法がありますが、

今回はカギでオニヒトデをひっかけて獲り網に入れ、陸揚げする方法で行われました。

【網とカギ】

オニヒトデのトゲは毒があり、刺されるとアレルギー反応を起こしてしまう場合もあります。

危険を伴う作業なので慎重に行わなければなりません!

駆除を行うポイントに付いたら海中でオニヒトデを探します。

オニヒトデは波やうねりがある場所を好まず、

岩やサンゴの陰に隠れていることがあるため、

下の写真のようなオニヒトデがサンゴを食べた形跡(=食痕)を頼りにその周囲を探します。

【オニヒトデに食べられ一部が白化したと思われるサンゴ】

二人一組になってオニヒトデを捕る役割、網を持つ役割を分担し、慎重にオニヒトデを捕獲していきます。

それぞれの船で2回ずつ駆除を行った結果、合計で約30個体のオニヒトデが駆除されました。

駆除されたオニヒトデは捕獲場所や大きさなどを計測・記録した後、処理されました。

今回、初めて実際のオニヒトデ駆除作業を見て、

過去の作業風景の写真などで見たものより小さめの個体も多いような印象でした。

しかし、小さい個体がいるということは新しい個体が入ってきている証拠でもあります。

今後も作業を継続していく必要がありそうです。

オニヒトデ駆除は、実際に作業できる人が不足しています。

「ヒトデ」だけに「人手」不足です。

・・・

今回は竜串地域外からたくさんの方が参加して下さいました。

こうやって地域をまたいで連携できる体制が重要ですね!

参加者の皆さま、肌寒い中での作業お疲れ様でした!

そして、ありがとうございました!

※グリーンワーカー事業の海域版。http://www.env.go.jp/park/support/gw.html

2013年10月15日土佐清水市クリーン作戦 2013

足摺宇和海国立公園 土佐清水 笠貫 ゆりあ

こんにちは。

台風26号の影響でいつもより風が強めの土佐清水です。

皆さんの地域は大丈夫でしょうか?外出時などは十分にお気をつけて!

先週の金曜日(10月11日)に、毎年恒例の「土佐清水クリーン作戦」が開催されました。

土佐清水市の地域住民、団体、事業所などが協力して実施している一斉清掃です。

7時に市役所前にて出発式を行い、担当場所である「大岐の浜」へと向かいました。

【出発式の様子】

この日の大岐の浜は、先日の台風の影響もあって、ゴミや流木などが多めの印象。

参加者でひたすら浜にあるゴミを拾って行きます。

たまたまサーフィンをしに来ていたサーファーの方たちも、

飛び入りで手伝ってくださいました!

見つかったゴミはビニールやロープ、ペットボトルなど様々。

外国の物と思しき文字が書かれた袋や空き瓶もありました。漂着ゴミは国内だけの問題ではありませんね。

そして、ビニールのように見えた大きな魚の死骸も…。

約2時間ほどの作業の結果、浜のゴミはだいぶなくなりました!それでもよ~く見れば、細かく砕けたプラスチックのゴミが砂と混ざっているのが分かります。ここまで細かくなってしまうと回収するのも不可能に近いです。。。

【清掃前の浜】

【清掃後の浜】

集められたゴミはこのような山に…(これでも集められた一部)。

一人では気が遠くなりそうな作業ですが、沢山の人の力は大きいですね。

地域の方や訪れる方の汗と努力のおかげで、国立公園の魅力が保たれ、『国立公園』であり続けられるんだなと改めて感じました。

台風26号の影響でいつもより風が強めの土佐清水です。

皆さんの地域は大丈夫でしょうか?外出時などは十分にお気をつけて!

先週の金曜日(10月11日)に、毎年恒例の「土佐清水クリーン作戦」が開催されました。

土佐清水市の地域住民、団体、事業所などが協力して実施している一斉清掃です。

7時に市役所前にて出発式を行い、担当場所である「大岐の浜」へと向かいました。

【出発式の様子】

この日の大岐の浜は、先日の台風の影響もあって、ゴミや流木などが多めの印象。

参加者でひたすら浜にあるゴミを拾って行きます。

たまたまサーフィンをしに来ていたサーファーの方たちも、

飛び入りで手伝ってくださいました!

見つかったゴミはビニールやロープ、ペットボトルなど様々。

外国の物と思しき文字が書かれた袋や空き瓶もありました。漂着ゴミは国内だけの問題ではありませんね。

そして、ビニールのように見えた大きな魚の死骸も…。

約2時間ほどの作業の結果、浜のゴミはだいぶなくなりました!それでもよ~く見れば、細かく砕けたプラスチックのゴミが砂と混ざっているのが分かります。ここまで細かくなってしまうと回収するのも不可能に近いです。。。

【清掃前の浜】

【清掃後の浜】

集められたゴミはこのような山に…(これでも集められた一部)。

一人では気が遠くなりそうな作業ですが、沢山の人の力は大きいですね。

地域の方や訪れる方の汗と努力のおかげで、国立公園の魅力が保たれ、『国立公園』であり続けられるんだなと改めて感じました。

2013年10月08日大月町へ

足摺宇和海国立公園 土佐清水 笠貫 ゆりあ

こんにちは。

少しずつ昼間も過ごしやすい日が増えてきましたね。

最近は台風のうねりのせいか、晴れていても海が荒れ模様の日が多いです。

先日、大月町へ定点観測と現地確認へ行ってきました。

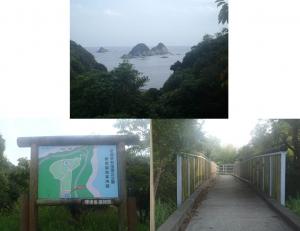

大月町では大堂(おおどう)展望台から、東側に見える大堂海岸の崖地の景観、

西側に見える柏島(かしわじま)と湾内の様子を撮影しています。

【大堂海岸】

【柏島】

柏島周辺は透明度が高く様々な海洋生物が見られ、ダイビングスポットとしても有名な場所です。

この日は曇っていましたが、晴れの日は海の色がもっと鮮やかでキレイに見えますよ!

【もう少し晴れてる日の柏島】

(もっと晴れてる日の景色もいつか…)

展望台を降りたところでなんだか良い香りがすると思ったらキンモクセイが咲いていました。

秋の訪れを感じますね~。

また、この日は大月地区のパークボランティアの方が

竜ヶ浜でシュノーケリング指導をされていたので、

のぞきに行ってみましたが、ちょうど終わりの頃でした。。。

冒頭にも書いたように最近は海が荒れてる日も多かったのですが、

この日は比較的穏やかで、海中もキレイだったようです。

【竜ヶ浜】

【おつかれさまでした】

その後は柏島の島内へ。

展望台から眺めたり、1度車で島内を回ったことはあるのですが、

今回は初めて歩いて回ってみました。

【稲荷神社】

【東側の小さい浜辺】

【澄んだ海】

海中景観に定評のある柏島ですが、

散策したり浜からまったり海を眺めるのもいいかもしれませんね。

続いて、観音岩展望台周辺へ。

遊歩道から観音さまが立っているように見える観音岩が見られます。

以前、来たときはサルにも遭遇…!その時の写真はこちら↓

サルは何匹いるでしょう!?※答えは最後

そして、最後は樫西(かしにし)海岸の方をまわって来ました。

【弁天島】

今回は時間がなく歩けませんでしたが、園地も散策できます。

次回はこちらも歩いてまわってみたいと思います。

●おまけ

別の日に撮った天気は良いけど荒れた海。

土佐清水から大月方面へ続く海岸線の展望台から。

いつもとは違った迫力がありました。

※危ないのでこんな日は海のそばへは近づかないで下さいね!

※写真のサルは4匹でした

少しずつ昼間も過ごしやすい日が増えてきましたね。

最近は台風のうねりのせいか、晴れていても海が荒れ模様の日が多いです。

先日、大月町へ定点観測と現地確認へ行ってきました。

大月町では大堂(おおどう)展望台から、東側に見える大堂海岸の崖地の景観、

西側に見える柏島(かしわじま)と湾内の様子を撮影しています。

【大堂海岸】

【柏島】

柏島周辺は透明度が高く様々な海洋生物が見られ、ダイビングスポットとしても有名な場所です。

この日は曇っていましたが、晴れの日は海の色がもっと鮮やかでキレイに見えますよ!

【もう少し晴れてる日の柏島】

(もっと晴れてる日の景色もいつか…)

展望台を降りたところでなんだか良い香りがすると思ったらキンモクセイが咲いていました。

秋の訪れを感じますね~。

また、この日は大月地区のパークボランティアの方が

竜ヶ浜でシュノーケリング指導をされていたので、

のぞきに行ってみましたが、ちょうど終わりの頃でした。。。

冒頭にも書いたように最近は海が荒れてる日も多かったのですが、

この日は比較的穏やかで、海中もキレイだったようです。

【竜ヶ浜】

【おつかれさまでした】

その後は柏島の島内へ。

展望台から眺めたり、1度車で島内を回ったことはあるのですが、

今回は初めて歩いて回ってみました。

【稲荷神社】

【東側の小さい浜辺】

【澄んだ海】

海中景観に定評のある柏島ですが、

散策したり浜からまったり海を眺めるのもいいかもしれませんね。

続いて、観音岩展望台周辺へ。

遊歩道から観音さまが立っているように見える観音岩が見られます。

以前、来たときはサルにも遭遇…!その時の写真はこちら↓

サルは何匹いるでしょう!?※答えは最後

そして、最後は樫西(かしにし)海岸の方をまわって来ました。

【弁天島】

今回は時間がなく歩けませんでしたが、園地も散策できます。

次回はこちらも歩いてまわってみたいと思います。

●おまけ

別の日に撮った天気は良いけど荒れた海。

土佐清水から大月方面へ続く海岸線の展望台から。

いつもとは違った迫力がありました。

※危ないのでこんな日は海のそばへは近づかないで下さいね!

※写真のサルは4匹でした

2013年09月24日H25年度 三崎小環境学習「三崎川の生きもの調べ~その②~」

足摺宇和海国立公園 土佐清水 笠貫 ゆりあ

9/10に三崎小環境学習「川の生きもの調べ」の2日目を実施しました。

講師は引き続き、魚と山の空間生態研究所の山下さんです。

↓1日目の様子はこちら

(http://c-chushikoku.env.go.jp/blog/2013/09/1176.html)

今回は、前日に三崎川に設置したペットボトルの仕掛けと小型定置網の回収です。

何がかかっているでしょうか。

まずは、自分たちで作ったペットボトルの仕掛けから。

わくわくドキドキしながら自分の仕掛けをとりに向かいます。

ヌマエビ、ヨシノボリなど計5種、98匹の生き物が観察できました!

そして、川での環境学習3年目にして初めてドジョウがかかりました!

観察した後は川へ帰し、続いて定置網の回収です。

班ごとに順番に3つの網を引き上げていきます。

【1班:流れがゆるくて浅い】

【2班:流れが速くて浅い】

【3班:流れがゆるくて深い】

中身を引き上げた網から水槽へと移してみると…

こんなに沢山の魚やエビ、カニが入っていました!

みんなも歓声を上げ大興奮です。

しかし、大変なのはここからです。

自分の班の網にかかった生き物たちを種類毎に分類し、それぞれ数えます。

講師に生き物を教えてもらいながら、みんなで協力して作業です。

前日に教えてもらったヒラテテナガエビとミナミテナガエビの見分け方も、

さっそく実践できたようです。

皆さんはこの2種の見分け方、ご存じですか!?

ヒラテテナガエビはハサミ脚が太めで、おしりの方に黒いバンドがあります。

一方、ミナミテナガエビはハサミ脚が細く、顔の横に3本の筋(「川」や「M」のような形)があるのが特徴です。

さぁ、これであなたもテナガエビマスターに!

テナガエビ以外にもカワムツ、ボウズハゼ、モクズガニなど、3つの網で合計9種、346匹の生き物が確認できました。

仕掛けた場所によって魚が多かった網、エビやカニが多かった網など違いも見られました。

終わった後は自由時間。

川の水は少し冷たかったですが、

全身浸かって泳いだり流れにのったり、箱めがねで川の中を除いてみたり、

川を楽しんだようです。

最後に講師の山下さんからお話しがあり、今年は例年より捕れた数は少なめとのこと。

夏場の暑さでエビが多く死んでしまったこと、

雨があまり降らず川の水が少なくなり、

海から川へと上がってくるはずの魚などがあがってこれなかったことが

影響しているかもしれないとのことでした。

毎年続けていくことで、その時だけで無く

年による変化など興味深いことがわかってきそうですね。

2日間の授業、おつかれさまでした!

※今回の授業は三崎小学校、土佐清水自然保護官事務所、研究会「はたのおと」の共催で、

はたのおとの活動の一環として行いました。

講師は引き続き、魚と山の空間生態研究所の山下さんです。

↓1日目の様子はこちら

(http://c-chushikoku.env.go.jp/blog/2013/09/1176.html)

今回は、前日に三崎川に設置したペットボトルの仕掛けと小型定置網の回収です。

何がかかっているでしょうか。

まずは、自分たちで作ったペットボトルの仕掛けから。

わくわくドキドキしながら自分の仕掛けをとりに向かいます。

ヌマエビ、ヨシノボリなど計5種、98匹の生き物が観察できました!

そして、川での環境学習3年目にして初めてドジョウがかかりました!

観察した後は川へ帰し、続いて定置網の回収です。

班ごとに順番に3つの網を引き上げていきます。

【1班:流れがゆるくて浅い】

【2班:流れが速くて浅い】

【3班:流れがゆるくて深い】

中身を引き上げた網から水槽へと移してみると…

こんなに沢山の魚やエビ、カニが入っていました!

みんなも歓声を上げ大興奮です。

しかし、大変なのはここからです。

自分の班の網にかかった生き物たちを種類毎に分類し、それぞれ数えます。

講師に生き物を教えてもらいながら、みんなで協力して作業です。

前日に教えてもらったヒラテテナガエビとミナミテナガエビの見分け方も、

さっそく実践できたようです。

皆さんはこの2種の見分け方、ご存じですか!?

ヒラテテナガエビはハサミ脚が太めで、おしりの方に黒いバンドがあります。

一方、ミナミテナガエビはハサミ脚が細く、顔の横に3本の筋(「川」や「M」のような形)があるのが特徴です。

さぁ、これであなたもテナガエビマスターに!

テナガエビ以外にもカワムツ、ボウズハゼ、モクズガニなど、3つの網で合計9種、346匹の生き物が確認できました。

仕掛けた場所によって魚が多かった網、エビやカニが多かった網など違いも見られました。

終わった後は自由時間。

川の水は少し冷たかったですが、

全身浸かって泳いだり流れにのったり、箱めがねで川の中を除いてみたり、

川を楽しんだようです。

最後に講師の山下さんからお話しがあり、今年は例年より捕れた数は少なめとのこと。

夏場の暑さでエビが多く死んでしまったこと、

雨があまり降らず川の水が少なくなり、

海から川へと上がってくるはずの魚などがあがってこれなかったことが

影響しているかもしれないとのことでした。

毎年続けていくことで、その時だけで無く

年による変化など興味深いことがわかってきそうですね。

2日間の授業、おつかれさまでした!

※今回の授業は三崎小学校、土佐清水自然保護官事務所、研究会「はたのおと」の共催で、

はたのおとの活動の一環として行いました。

2013年09月24日H25年度 三崎小環境学習「三崎川の生きもの調べ~その①~」

足摺宇和海国立公園 土佐清水 笠貫 ゆりあ

こんにちは。

9月に入り、急に朝晩涼しくなりましたね。

私にとって初めての高知の夏はびっくりするほど暑い日続きだったので、

少し過ごしやすくなってほっとする反面、

海に潜れるシーズンも終わってしまうなぁと寂しくもあります。

海の話題続きだった私のAR日記も今回は違うフィールドへ。

先日、三崎小5年生が2学期最初の環境学習を実施しました。

1学期~夏休みにかけ海のことを学習してきましたが、

今回は5年生のテーマ「山川海里のつながりを学ぶ」の「川」の学習。

三崎川の生きもの調べを2日間にわたり行いました。

夏休み中に行う予定だった磯の生きもの調査は雨で中止となってしまい、

この日も天気が不安定でしたが、なんとか午後には雨が止み実施することが出来ました。

講師は、魚と山の空間生態研究所の山下さんです。

まずは、教室で去年の生きもの調べの様子などを見ながら、

川の生きものや調査について学びました。

そして、三崎川でよく見られるテナガエビ2種(「ヒラテテナガエビ」と「ミナミテナガエビ」)の見分け方、

魚クイズにも挑戦。

その後は、川の生きものを捕るための仕掛け作りです。

2リットルペットボトルを切ったり、穴を開けたり…

身近な材料で意外に簡単に作れてしまいました!

作り終わった後は、さっそく三崎川へ向かい仕掛けの設置です。

講師からアドバイスを受けながら、草が生えている水際や石の間など、

生き物がいそうだと思う場所へ仕掛けていきました。

そして、自分たちの作った仕掛け以外に、小型定置網を3カ所に設置しました。

【設置した小型定置網(左)とペットボトル仕掛け(右)】

定置網はそれぞれ

①流れがゆるくて浅い②流れが速くて浅い③流れがゆるくて深い

の異なる条件の場所に仕掛けました。

5年生のみんなには、どの網にたくさん生きものがかかるか予想してもらいました。

自分の仕掛けと網に一晩で一体どんな生き物がかかるのか!?

次回のAR日記に続く…

※今回の授業は、三崎小学校、土佐清水自然保護官事務所、研究会「はたのおと」との共催で、

研究会「はたのおと」の活動の一環として行いました。

9月に入り、急に朝晩涼しくなりましたね。

私にとって初めての高知の夏はびっくりするほど暑い日続きだったので、

少し過ごしやすくなってほっとする反面、

海に潜れるシーズンも終わってしまうなぁと寂しくもあります。

海の話題続きだった私のAR日記も今回は違うフィールドへ。

先日、三崎小5年生が2学期最初の環境学習を実施しました。

1学期~夏休みにかけ海のことを学習してきましたが、

今回は5年生のテーマ「山川海里のつながりを学ぶ」の「川」の学習。

三崎川の生きもの調べを2日間にわたり行いました。

夏休み中に行う予定だった磯の生きもの調査は雨で中止となってしまい、

この日も天気が不安定でしたが、なんとか午後には雨が止み実施することが出来ました。

講師は、魚と山の空間生態研究所の山下さんです。

まずは、教室で去年の生きもの調べの様子などを見ながら、

川の生きものや調査について学びました。

そして、三崎川でよく見られるテナガエビ2種(「ヒラテテナガエビ」と「ミナミテナガエビ」)の見分け方、

魚クイズにも挑戦。

その後は、川の生きものを捕るための仕掛け作りです。

2リットルペットボトルを切ったり、穴を開けたり…

身近な材料で意外に簡単に作れてしまいました!

作り終わった後は、さっそく三崎川へ向かい仕掛けの設置です。

講師からアドバイスを受けながら、草が生えている水際や石の間など、

生き物がいそうだと思う場所へ仕掛けていきました。

そして、自分たちの作った仕掛け以外に、小型定置網を3カ所に設置しました。

【設置した小型定置網(左)とペットボトル仕掛け(右)】

定置網はそれぞれ

①流れがゆるくて浅い②流れが速くて浅い③流れがゆるくて深い

の異なる条件の場所に仕掛けました。

5年生のみんなには、どの網にたくさん生きものがかかるか予想してもらいました。

自分の仕掛けと網に一晩で一体どんな生き物がかかるのか!?

次回のAR日記に続く…

※今回の授業は、三崎小学校、土佐清水自然保護官事務所、研究会「はたのおと」との共催で、

研究会「はたのおと」の活動の一環として行いました。

2013年08月20日自然観察会「イソリンピック 海の生きもの運動会」

足摺宇和海国立公園 土佐清水 笠貫 ゆりあ

こんにちは!

8月も後半にさしかかりましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。

8月18日に自然観察会「イソリンピック 海の生きもの観察会」を開催しました。

早朝は雨でお天気が心配でしたが、日中は晴れてこの日も暑い1日に!

4家族の皆さんが参加して下さいました。

【保護官から開会のご挨拶】

今回は爪白海岸にすむ磯の生きものを選手に見立て、

競技を行いその行動などを観察しました。

講師は黒潮生物研究所の中地さん、小渕さんにお越しいただきました。

まず、海岸に行く前に、生きものの扱い方や危険な生物などの説明です。

本日の競技に参加してもらう大事な生きもの選手、大切に扱いましょう!

その後、海岸へ行き、お気に入りの生きもの選手をスカウトです。

最初の競技はウニの縄抜け。

ウニに輪ゴムをひっかけ、どのウニがはやく輪ゴムから抜けられるか競います。

どうやって抜けていくのかにも注目です。

本日の1位は2分38秒、ナガウニ!

多くの選手がムラサキウニの中、トップに立ちました!

ただし、美味しさはムラサキウニには劣るようです…。

【左:ナガウニ、右:ムラサキウニ】

続いての競技はヤドカリレース。

最初は、なかなか動きがなかったり、動いたと思ったら逆走したりしましたが…

少しずつ差が!

ヤドカリによって貝殻の種類なども様々な所も面白いですね。

そして貝の壁のぼりと綱渡り。

これは、競技と言うより貝をアクリル板の壁にくっつけることに、

皆さん夢中な様子。

裏側から貝の動きや触角を観察することができました。

最後はヒトデ起き上がり競争。

裏返しに置いたヒトデが表に返る様子を観察します。

残念ながら、今回はヒトデが発見できなかったので、

講師に事前に採集してもらったヒトデ選手に活躍してもらいました。

ゆっくり、ゆっくり体を動かしながら、ときには波に流されかけながら、

起き上がる様子を観察することができました。

競技が終わった後は、今日のまとめに、

活躍してくれた生きもののスケッチなどを行い、選手名鑑を作成しました。

競技に出場した生きもの以外にもカニ、ナマコ、イソギンポなど魚の仲間も見られました。

暑い中、人も生きもの選手も少し大変だったかもしれませんが、

普段なかなかじっくり見ることのない磯の生きものを観察することができました。

また、違う季節には今日見られなかった生きものにも出会えるかもしれません。

ぜひ、これからも面白い磯の生きものを発見してみてくださいね!

※競技終了後、生きもの選手は選手村(海)へ戻りました。また次のイソリンピックまでお元気で!

8月も後半にさしかかりましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。

8月18日に自然観察会「イソリンピック 海の生きもの観察会」を開催しました。

早朝は雨でお天気が心配でしたが、日中は晴れてこの日も暑い1日に!

4家族の皆さんが参加して下さいました。

【保護官から開会のご挨拶】

今回は爪白海岸にすむ磯の生きものを選手に見立て、

競技を行いその行動などを観察しました。

講師は黒潮生物研究所の中地さん、小渕さんにお越しいただきました。

まず、海岸に行く前に、生きものの扱い方や危険な生物などの説明です。

本日の競技に参加してもらう大事な生きもの選手、大切に扱いましょう!

その後、海岸へ行き、お気に入りの生きもの選手をスカウトです。

最初の競技はウニの縄抜け。

ウニに輪ゴムをひっかけ、どのウニがはやく輪ゴムから抜けられるか競います。

どうやって抜けていくのかにも注目です。

本日の1位は2分38秒、ナガウニ!

多くの選手がムラサキウニの中、トップに立ちました!

ただし、美味しさはムラサキウニには劣るようです…。

【左:ナガウニ、右:ムラサキウニ】

続いての競技はヤドカリレース。

最初は、なかなか動きがなかったり、動いたと思ったら逆走したりしましたが…

少しずつ差が!

ヤドカリによって貝殻の種類なども様々な所も面白いですね。

そして貝の壁のぼりと綱渡り。

これは、競技と言うより貝をアクリル板の壁にくっつけることに、

皆さん夢中な様子。

裏側から貝の動きや触角を観察することができました。

最後はヒトデ起き上がり競争。

裏返しに置いたヒトデが表に返る様子を観察します。

残念ながら、今回はヒトデが発見できなかったので、

講師に事前に採集してもらったヒトデ選手に活躍してもらいました。

ゆっくり、ゆっくり体を動かしながら、ときには波に流されかけながら、

起き上がる様子を観察することができました。

競技が終わった後は、今日のまとめに、

活躍してくれた生きもののスケッチなどを行い、選手名鑑を作成しました。

競技に出場した生きもの以外にもカニ、ナマコ、イソギンポなど魚の仲間も見られました。

暑い中、人も生きもの選手も少し大変だったかもしれませんが、

普段なかなかじっくり見ることのない磯の生きものを観察することができました。

また、違う季節には今日見られなかった生きものにも出会えるかもしれません。

ぜひ、これからも面白い磯の生きものを発見してみてくださいね!

※競技終了後、生きもの選手は選手村(海)へ戻りました。また次のイソリンピックまでお元気で!

2013年08月02日H25年度 三崎小環境学習「シュノーケリング体験」

足摺宇和海国立公園 土佐清水 笠貫 ゆりあ

こんにちは。

8/1に三崎小5年生の環境学習第2回目が行われました。

今回は爪白海岸でシュノーケリング体験です。

講師は竜串ダイビングセンターの佐野さん。

そして黒潮生物研究所の中地さん、足摺海洋館の京谷さんにもご協力していただきました。

まずは佐野さんからサンゴのお話。

さて、サンゴは何の仲間でしょう?

①貝

②カニ

③クラゲ

④ウミウシ

皆さんはご存じでしょうか?(答えは最後に…。)

そして、竜串湾でどんなサンゴが見られるのか、

写真を見ながら教えてくださいました。

お話を聞いた後は海岸に移動して、シュノーケリングです。

ライフジャケットやマスクなどを装着し、

まずは、班ごとに道具の扱い方ややシュノーケリングを練習。

シュノーケリングの基礎がマスターできたら、

講師の皆さんが引くフロートにつかまって、いよいよ沖の方へと海中観察です。

講師の皆さんが途中で目についた生きものの話しなどしながら、

サンゴのある場所などを回ってくださいました。

【竜串でもよく見られるサンゴ

上:クシハダミドリイシ、下:スギノキミドリイシ】

【わかりにくいですが、巨大なコブハマサンゴ。上には別の種類のサンゴがカツラのように被さっており"ヅラサンゴ"と呼ばれているとか…】

少し休憩しながら、

浜でウミウシやウニも観察。

竜串ではなんと300種以上ものウミウシが見られるそうですよ!

【私も初めて見た赤いウミウシ。このあと海へ帰しました】

最後は自由に泳ぎ、本日の授業は終了です。

子どもたちからは、

「普段、行けないような深いところまで行けて、サンゴやウツボなど観察でき楽しかった」

「グラスボート(前回の授業)から見えたサンゴを見ることができた」

などの感想が聞けました。

足がつかない場所へ自分で泳いで行き、

周りやすぐ下にサンゴや生きものの広がる世界を体感することは貴重な体験になったようです。

また、前回の授業で見聞きしたことも、覚えていてくれて嬉しく思いました。

次回の環境学習は磯の生きもの調査です。

「サンゴは何の仲間でしょう?」

答えは、④クラゲ の仲間でした!

8/1に三崎小5年生の環境学習第2回目が行われました。

今回は爪白海岸でシュノーケリング体験です。

講師は竜串ダイビングセンターの佐野さん。

そして黒潮生物研究所の中地さん、足摺海洋館の京谷さんにもご協力していただきました。

まずは佐野さんからサンゴのお話。

さて、サンゴは何の仲間でしょう?

①貝

②カニ

③クラゲ

④ウミウシ

皆さんはご存じでしょうか?(答えは最後に…。)

そして、竜串湾でどんなサンゴが見られるのか、

写真を見ながら教えてくださいました。

お話を聞いた後は海岸に移動して、シュノーケリングです。

ライフジャケットやマスクなどを装着し、

まずは、班ごとに道具の扱い方ややシュノーケリングを練習。

シュノーケリングの基礎がマスターできたら、

講師の皆さんが引くフロートにつかまって、いよいよ沖の方へと海中観察です。

講師の皆さんが途中で目についた生きものの話しなどしながら、

サンゴのある場所などを回ってくださいました。

【竜串でもよく見られるサンゴ

上:クシハダミドリイシ、下:スギノキミドリイシ】

【わかりにくいですが、巨大なコブハマサンゴ。上には別の種類のサンゴがカツラのように被さっており"ヅラサンゴ"と呼ばれているとか…】

少し休憩しながら、

浜でウミウシやウニも観察。

竜串ではなんと300種以上ものウミウシが見られるそうですよ!

【私も初めて見た赤いウミウシ。このあと海へ帰しました】

最後は自由に泳ぎ、本日の授業は終了です。

子どもたちからは、

「普段、行けないような深いところまで行けて、サンゴやウツボなど観察でき楽しかった」

「グラスボート(前回の授業)から見えたサンゴを見ることができた」

などの感想が聞けました。

足がつかない場所へ自分で泳いで行き、

周りやすぐ下にサンゴや生きものの広がる世界を体感することは貴重な体験になったようです。

また、前回の授業で見聞きしたことも、覚えていてくれて嬉しく思いました。

次回の環境学習は磯の生きもの調査です。

「サンゴは何の仲間でしょう?」

答えは、④クラゲ の仲間でした!

2013年07月29日第23回 コーラル&フィッシュウォッチング

足摺宇和海国立公園 土佐清水 笠貫 ゆりあ

こんにちは。

毎日暑い日が続き、本格的な夏到来ですね!

海や山遊び、花火にお祭りなどが楽しみな季節ですね。

先週土曜日にそんな楽しい夏のイベント、

大月地区パークボランティア(以下PV)主催の

「コーラル&フィッシュウォッチング」が開催されました。

今年で23回目!!

前日は雷雨もありましたが、この日は晴れて海に入るには気持ち良いお天気です。

午前中から会場設営や買い出しなど準備開始です。

お昼過ぎに参加者の皆さんも集まり、開催!

今年は約30名もの方が参加してくださいました。

(県外から何時間もかけ来られた方も!)

開会式後、近くの浜に移動してPVさんの指導の下、

グループに分かれて、道具の扱い方やシュノーケリングを練習。

手慣れた様子の方もちらほら。

そして、船に乗ってサンゴの見えるポイントへ。

いよいよコーラル&フィッシュウォッチング!

私も初対面の約200歳の巨大なサンゴ(写真上手く撮れず…)をはじめ、

たくさんのサンゴが広がっていました。

そして、魚や貝など様々な生きものを楽しむことができました。

シュノーケリングを楽しんだ後は夕食を食べながら交流会です。

【恒例のカツオのわら焼き体験】

夕食はPVさんのおいしい手料理!!

シュノーケリング中も食事の準備をがんばってくださったPVさんもいます。

魚の刺身やカルパッチョ、魚介類と野菜のパスタ、じゃこ天、貝の炊きこみご飯、鹿の焼き肉、猪のスペアリブ…

海の幸も山の幸も盛りだくさんです♪

PVの方も参加者の方も一緒に楽しい時間が過ごせたようです。

参加者の方は何度も来ている方、今年初めての方など様々。

また、来年もたくさんの方に参加していただきたいですね♪

そして、準備から片付けまでPVの皆さん、本当にお疲れ様でした!

毎日暑い日が続き、本格的な夏到来ですね!

海や山遊び、花火にお祭りなどが楽しみな季節ですね。

先週土曜日にそんな楽しい夏のイベント、

大月地区パークボランティア(以下PV)主催の

「コーラル&フィッシュウォッチング」が開催されました。

今年で23回目!!

前日は雷雨もありましたが、この日は晴れて海に入るには気持ち良いお天気です。

午前中から会場設営や買い出しなど準備開始です。

お昼過ぎに参加者の皆さんも集まり、開催!

今年は約30名もの方が参加してくださいました。

(県外から何時間もかけ来られた方も!)

開会式後、近くの浜に移動してPVさんの指導の下、

グループに分かれて、道具の扱い方やシュノーケリングを練習。

手慣れた様子の方もちらほら。

そして、船に乗ってサンゴの見えるポイントへ。

いよいよコーラル&フィッシュウォッチング!

私も初対面の約200歳の巨大なサンゴ(写真上手く撮れず…)をはじめ、

たくさんのサンゴが広がっていました。

そして、魚や貝など様々な生きものを楽しむことができました。

シュノーケリングを楽しんだ後は夕食を食べながら交流会です。

【恒例のカツオのわら焼き体験】

夕食はPVさんのおいしい手料理!!

シュノーケリング中も食事の準備をがんばってくださったPVさんもいます。

魚の刺身やカルパッチョ、魚介類と野菜のパスタ、じゃこ天、貝の炊きこみご飯、鹿の焼き肉、猪のスペアリブ…

海の幸も山の幸も盛りだくさんです♪

PVの方も参加者の方も一緒に楽しい時間が過ごせたようです。

参加者の方は何度も来ている方、今年初めての方など様々。

また、来年もたくさんの方に参加していただきたいですね♪

そして、準備から片付けまでPVの皆さん、本当にお疲れ様でした!

滑床山は通称:三本杭(さんぼんぐい)と呼ばれている山です。ここでは、シカの食害によりササなどの植生が衰退・消失しており、現在その植生を回復するための取り組みが行われています。

今回の検討会では、実際に現地を見ながら取り組みについての報告や意見交換を行いました。

登山口からまずは八面山(やつづらやま)の山頂を目指しました。

登り始めて10分も立たないうちに早速、シカが角を研いだり、樹皮を食べることにより樹皮が剥がれてしまった木がありました。

これは木の枯死につながる場合もあります。

宇和海を望みながらさらに進んでいくと

今度はシカに食べられ丈が短くなったミヤコザサが出現。

本来1~1.2mの高さまで成長するはずですが、50cmほどの高さの所で茎が折られたようになっています。まるで人工的に刈ったようにも見えますが、シカの仕業です。

他にもシカなど動物の通り道であるけもの道や、

シカが食べない植物ばかりが残ってしまった場所など、八面山山頂まで様々なシカの痕跡がありました。

【左:けもの道、右:シカが好まないアセビばかりの場所】

【八面山山頂】

八面山を越えていくと森林総合研究所や四国森林管理局が設置したシカ防護ネットがあります。

ネットの内外で植生の差は歴然!

ネットの内側ではミヤコザサが回復しつつあります。しかし、同じササでもスズタケという種類のササはなかなか回復が見られないとのこと…。

【写真の奥側がネット内】

また、登りはじめは50cmほどの高さだったササも、先へ進むにつれさらに短くなり、ついには裸地化状態の場所も…。

このように林床が無くなってしまうと土壌が流出してしまい木が根返ってしまうため、優先的にネットで囲われています。

【裸地化した場所に張られたネット。真ん中には倒れてしまった木…】

他にも藤ヶ生越(ふじがおごえ)では枯木を置く方法で土壌の流出を防ぐ対策がとられています。

ここで一旦、お昼休憩をとりました。三本杭までもうひとがんばり!!

「横の森」を通過するといよいよ三本杭が見えてきます。

この三本杭山頂付近も深刻な食害を受けており、5年前からシカ防護ネット設置やミヤコザサ移植などの対策がとられています。

【2008年10月の三本杭】

【2013年10月の三本杭】

5年前と比較すると裸地状態だった場所にもかなりササが生えてきていますね!

そして、山頂にてこれまでの活動の取り組みや調査について報告が行われました。

特に印象に残った話は、あるネット内ではササの回復が見られる一方、ササが生い茂っていることによって他の植物が育っていない所もあるという話でした。

シカが多くなり、ササなどを食べ尽くし、林床が無くなると土壌が流れてしまう。

シカがいなくなり、ササが食べられなくなると今度はササが増えすぎてしまう。

シカが多すぎる環境も、シカが全くいない環境もこの場所にとっては不自然なのですね。

もちろん裸地化した土地の植生をまずは回復させることは重要です。しかし、その先にある新たな課題にも気づかされました。

様々な面からの取り組みを継続し、その成果を振り返りながら、これからやるべきこと、必要なことは何なのか…

その時々で考えながら進めていくことが大事なのかなと感じました。

以前日記に書いたオニヒトデもそうですが、オニヒトデもシカも「存在自体が悪」では決してありません。ただ両者とも増えすぎると、それが生態系全体にとって好ましくなかったり、人間にとって都合が悪かったりする訳です。

ちなみに…

この日、歩いた登山道周辺では少しずつ紅葉で色づいてきた木も見られました。宇和海も見渡すことができる気持ちのよい場所なので、秋を楽しみながら、ちょっとシカに思いを馳せながら、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。