足摺宇和海国立公園 土佐清水

298件の記事があります。

2011年08月31日涼夏を彩る淡紫のカーテン

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

例年通りのアサガオの「緑のカーテン」。

今年も様々な事がありました。

淡い紫色のカーテン

6月の上旬にアサガオの種の植え付けを行い、日々芽が出るのを楽しみに待っていると、一部のプランターの土が掘り起こされ散乱。

これもおきまりの展開です。

事務所近隣に棲み、日々駐車場を巡視ルートにしている猫に、お約束通りマーキング(トイレ場)されてしまうのです。

その後いっせいに芽を出し、ご近所さんに助言をいただき何本も間引いていき、ツルの成長を待ちました。

間引く前のプランターいっぱいの芽

ニョキニョキと伸びるツルがネットにかかり全体的に広がってきたなぁと思った矢先、台風6号の襲来を受けました。

大接近した台風の雨風によって引きちぎらんばかりにネットが波打つ中、何とか持ちこたえてくれました。

とはいえ、よく見ると、葉っぱはちれぢれに・・・。

それでも、台風が去った後は、真夏の突入で日射しギラギラ。

一気に蕾が膨らみ開花し、ピンク色のカーテンとなりました。

花を食べる幼虫

カラスアゲハも密を求めて来訪

虫に食べられ穴だらけの花、密を吸いにきた翅のボロボロのカラスアゲハ、道行く人々…少しでも元気を与えてくれているのなら嬉しいことですね。

今年もたくさんの種を収穫できそうです。

今年も様々な事がありました。

淡い紫色のカーテン

6月の上旬にアサガオの種の植え付けを行い、日々芽が出るのを楽しみに待っていると、一部のプランターの土が掘り起こされ散乱。

これもおきまりの展開です。

事務所近隣に棲み、日々駐車場を巡視ルートにしている猫に、お約束通りマーキング(トイレ場)されてしまうのです。

その後いっせいに芽を出し、ご近所さんに助言をいただき何本も間引いていき、ツルの成長を待ちました。

間引く前のプランターいっぱいの芽

ニョキニョキと伸びるツルがネットにかかり全体的に広がってきたなぁと思った矢先、台風6号の襲来を受けました。

大接近した台風の雨風によって引きちぎらんばかりにネットが波打つ中、何とか持ちこたえてくれました。

とはいえ、よく見ると、葉っぱはちれぢれに・・・。

それでも、台風が去った後は、真夏の突入で日射しギラギラ。

一気に蕾が膨らみ開花し、ピンク色のカーテンとなりました。

花を食べる幼虫

カラスアゲハも密を求めて来訪

虫に食べられ穴だらけの花、密を吸いにきた翅のボロボロのカラスアゲハ、道行く人々…少しでも元気を与えてくれているのなら嬉しいことですね。

今年もたくさんの種を収穫できそうです。

2011年08月15日宇和海の鹿島

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

全国至る所にある「鹿島」と名のつく島。

愛媛県南宇和郡愛南町にも「鹿島」があります。

宇和海の鹿島

夏真っ只中の8月上旬に、その鹿島へ行ってきました。

夏休みシーズンということもあって、鹿島行きの海中展望船“ユメカイナ”はお客さんで満員でした。

ユメカイナで鹿島を目指す

船内

海域公園内の様子

やや波立つ中、海域公園地区になっている辺りで海中を覗くとやはり透明度がいまいち。とはいえ、色鮮やかなサンゴや小魚が見られました。

海域公園の生きものを観賞し終え、いよいよ鹿島に上陸です。

この島内には、過去「日本の水浴場88選」に選ばれた砂浜があります。

日本水浴場88選の一つ

そんなコーラルビーチが魅力の鹿島ですが・・・

今回の目的はシーズン期の利用状況と展望台までの歩道状況の確認です。

気がついて観光客の格好を見ると、短パンにビーチサンダル、片手に浮き輪。

この利用客の中で、保護官と2人浮かないわけがありません。

長袖・長ズボンにザックというなんとも暑苦しい格好・・・。

浜辺では、観光客がシュノーケリングしたり貝とりしたり。

この日は天気も良かったので、鹿島も賑わいを見せていました。

展望地までの道のり

展望地へ向かう歩道

それを横目に自分たちは、歩道状況を確認すべく山の中へ。

通る人も少ないのか、所々崩れていたり、トゲの植物が繁茂しているところもあり、道によっては分かりにくくなっている場所もありました。

およそ2年前に来たときに壊れていた手すりやベンチは直されていました。

海抜0mから213.6mまでアオギリ群落の中を登りつめた先には、コンクリート製の展望台があります。

展望台の中央にはテーブルのような方角板があり、九州などの県市町の方角を知ることができます。

展望台

まるでテーブルのような方角板

ここからの展望は絶景です。

展望台からの景色

島の海中も良いですが、島のてっぺんから見る海や島々もまた格別です。

愛媛県南宇和郡愛南町にも「鹿島」があります。

宇和海の鹿島

夏真っ只中の8月上旬に、その鹿島へ行ってきました。

夏休みシーズンということもあって、鹿島行きの海中展望船“ユメカイナ”はお客さんで満員でした。

ユメカイナで鹿島を目指す

船内

海域公園内の様子

やや波立つ中、海域公園地区になっている辺りで海中を覗くとやはり透明度がいまいち。とはいえ、色鮮やかなサンゴや小魚が見られました。

海域公園の生きものを観賞し終え、いよいよ鹿島に上陸です。

この島内には、過去「日本の水浴場88選」に選ばれた砂浜があります。

日本水浴場88選の一つ

そんなコーラルビーチが魅力の鹿島ですが・・・

今回の目的はシーズン期の利用状況と展望台までの歩道状況の確認です。

気がついて観光客の格好を見ると、短パンにビーチサンダル、片手に浮き輪。

この利用客の中で、保護官と2人浮かないわけがありません。

長袖・長ズボンにザックというなんとも暑苦しい格好・・・。

浜辺では、観光客がシュノーケリングしたり貝とりしたり。

この日は天気も良かったので、鹿島も賑わいを見せていました。

展望地までの道のり

展望地へ向かう歩道

それを横目に自分たちは、歩道状況を確認すべく山の中へ。

通る人も少ないのか、所々崩れていたり、トゲの植物が繁茂しているところもあり、道によっては分かりにくくなっている場所もありました。

およそ2年前に来たときに壊れていた手すりやベンチは直されていました。

海抜0mから213.6mまでアオギリ群落の中を登りつめた先には、コンクリート製の展望台があります。

展望台の中央にはテーブルのような方角板があり、九州などの県市町の方角を知ることができます。

展望台

まるでテーブルのような方角板

ここからの展望は絶景です。

展望台からの景色

島の海中も良いですが、島のてっぺんから見る海や島々もまた格別です。

2011年08月10日足摺岬園地内のメダケ駆除

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

昔は様々なものに使われていたメダケ。

それに代わる材料が普及するにつれ、自然素材は使われなくなりました。

人の手が入らなくなり、また国立公園としても保護され、繁殖力の強いメダケが優占的になる傾向にあります。

定点写真に写る植物もツバキよりメダケが目立ちます。

本来なら海風の影響を受け、地面に這うように自生するアシズリノジギクも、メダケに日射しを遮られ、光を浴びようとメダケの隙間をひょろひょろっと伸びている始末。

なんだか違う植物に見えます。

「景観としても少しでも改善したい」という地元からの要望もあり、メダケの伐採がなされることに。

過去の調査にも基づきながらポイントを土佐清水市役所さんと協議し、少しずつ少しずつ伐採されているメダケ。

歩道脇も園地の手すり外もメダケはたくさん生えていますが、足摺岬は断崖絶壁ばかり。

また、塩風害から植生を保護する役割もあると考えられ、手すり外は全伐採とまではいきません。

しかし、天狗の鼻や灯台周りなど足摺岬園地周辺のメダケが伐採され、海が見えるようになりすっきりしました。

伐採前

伐採後

成長も早いメダケ。

今後もその管理のあり方については検討していかなければいけません。

それに代わる材料が普及するにつれ、自然素材は使われなくなりました。

人の手が入らなくなり、また国立公園としても保護され、繁殖力の強いメダケが優占的になる傾向にあります。

定点写真に写る植物もツバキよりメダケが目立ちます。

本来なら海風の影響を受け、地面に這うように自生するアシズリノジギクも、メダケに日射しを遮られ、光を浴びようとメダケの隙間をひょろひょろっと伸びている始末。

なんだか違う植物に見えます。

「景観としても少しでも改善したい」という地元からの要望もあり、メダケの伐採がなされることに。

過去の調査にも基づきながらポイントを土佐清水市役所さんと協議し、少しずつ少しずつ伐採されているメダケ。

歩道脇も園地の手すり外もメダケはたくさん生えていますが、足摺岬は断崖絶壁ばかり。

また、塩風害から植生を保護する役割もあると考えられ、手すり外は全伐採とまではいきません。

しかし、天狗の鼻や灯台周りなど足摺岬園地周辺のメダケが伐採され、海が見えるようになりすっきりしました。

伐採前

伐採後

成長も早いメダケ。

今後もその管理のあり方については検討していかなければいけません。

2011年07月28日平成23年度自然公園指導員 自然環境局長表彰 伝達式

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

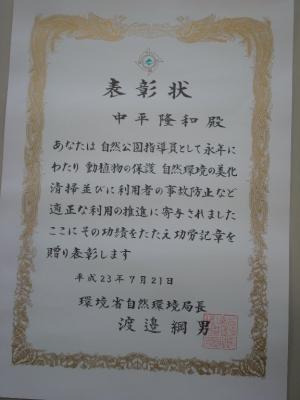

環境省の自然公園指導員におくられる自然環境局長表彰の伝達式を中国四国地方環境事務所所長に代わりまして尾﨑自然保護官よりを執り行いました。

(受賞者の中平さんがお勤めになる県土木事務所の朝礼の場をお借りし、伝達式を行わせていただきました。)

自然保護官より伝達

自然公園指導員とは、環境省や都道府県に協力し、国定・国立公園内の利用者に対して違反行為やマナー、事故防止等の指導などを行ってくださる方々です。

全国にいる自然公園指導員は約2800名おり、その中で今年度表彰された方は70名。

中平さんに贈られた賞状と功労記章

中平隆和さんは、足摺宇和海国立公園内において、

平成12年7月より自然公園指導員として務められ、ちょうどまる10年の活動年数になりました。

過去に高知県足摺公園管理事務所の職員としても活動されていたこともあります。

そのため、自然公園法への理解があり公園内における情報提供や活動など熱心にしてくださっています。

写真中央が中平氏

全国の自然公園指導員の中から選出され、功績がたたえられるのは誇らしいことです。

自然公園指導員を含め、地域におられるたくさんの方々のご協力のもと、守られ活かされている国立公園です。

今後もこれを励みに継続してより一層のご活躍いただきたいですね。

(受賞者の中平さんがお勤めになる県土木事務所の朝礼の場をお借りし、伝達式を行わせていただきました。)

自然保護官より伝達

自然公園指導員とは、環境省や都道府県に協力し、国定・国立公園内の利用者に対して違反行為やマナー、事故防止等の指導などを行ってくださる方々です。

全国にいる自然公園指導員は約2800名おり、その中で今年度表彰された方は70名。

中平さんに贈られた賞状と功労記章

中平隆和さんは、足摺宇和海国立公園内において、

平成12年7月より自然公園指導員として務められ、ちょうどまる10年の活動年数になりました。

過去に高知県足摺公園管理事務所の職員としても活動されていたこともあります。

そのため、自然公園法への理解があり公園内における情報提供や活動など熱心にしてくださっています。

写真中央が中平氏

全国の自然公園指導員の中から選出され、功績がたたえられるのは誇らしいことです。

自然公園指導員を含め、地域におられるたくさんの方々のご協力のもと、守られ活かされている国立公園です。

今後もこれを励みに継続してより一層のご活躍いただきたいですね。

2011年07月20日〔自然観察会〕台風6号の前に無事実施

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

台風6号は思っていたより大きな被害は出ず、安堵している土佐清水です。

台風一過、急に真夏日になりましたが熱中症に気をつけないとですね。

7月17日に自然観察会、題して「水辺の生きもの探し~川と海のであう場所~」を実施しました。

川と海のであう場所は、汽水域と呼ばれているところ。

そこは、生きものが多様で複雑な環境です。

大人にとっても聞き慣れない単語。

今回はそこに注目し、宿毛市に事務所をおく“魚と山の空間生態研究所”の山下慎吾さんを講師にお招きしました。

(魚と山の空間生態研究所 http://www.sakanayama.org/Lab/Welcome.html)

今回の参加者は、大人と子ども合わせて19名。

迫る台風6号にやや不安を覚えながらも

予定していたスケジュールを少し変更して実施しました。

干潮時間に合わせて川へ入るようにしていたのですが、

なにぶん台風前の天気というのはとっても気まぐれ。

晴れたり雨が降ったり曇ったり・・・・。

ぱりっと天気が良ければ、川遊びは最高にアグレッシブになりますが、

曇って雨が降れば、やや寒く感じます。

風が吹いているのでなおさらです。

午前中に川の生きものクイズをしながら、魚やエビなどについて学びます。

まずは室内で川の生きものや汽水について学ぶ

その後、前日に仕掛けておいた小型定置網を3班に分かれ担当する場所で順繰り回収していきました。

仕掛けていた網を回収

(今回設置した小型定置網については下記参照 http://c-chushikoku.env.go.jp/blog/2011/07/05/index.html)

3箇所回収し終えたら、それぞれで捕れたた生きものを水槽に入れて観察しました。

A:河口、B:竜串橋下、C:堰下で捕獲した生きものたち

台風の影響か、水槽の底を埋め尽くすように入った場所もありました。

一つ一つ捕獲した生きものを解説してくださいました。

3箇所を比較しどんな生きものがいるか見てみる

魚の鱗の堅さを知る

そして、その後、寒さにめげない子どもたちは、雨が降る中タモ網を持って生きものガサガサ隊になりました。

寒さに負けず泳ぐ

講師が投網を持ってきてくださり、えいっとやってみると・・・

投網にて

アユやアメゴがとれました。

驚きです!!

アユやアメゴを捕獲

雨が本降りになり、さすがに子どもたちも寒さが出てきたため、早めに撤収して、室内で三崎川の生きものを振り返る時間となりました。

今回、どんな生きものが見られたかというと・・・

魚は、ボラ・クサフグ・ウグイ・ボウズハゼ・チチブ・カワアナゴ・ギンガメアジ等々

甲殻類では、ヒラテテナガエビ・ミナミテナガエビ・ヌマエビ・スジエビ・ケフサイソガニ等々でした。

触られまくって弱ってしまった魚もいて、川の生きものたちにはかわいそうなことをしました。

けれど、自然体験の機会が減っている今の子どもたちが、

実際に生きものに触れ、川に入り、自然で遊び学ぶことが、

生きものについて考えるきっかけになっていれば、

今いる生きものたちの存続も明るいような気がしますね。

台風一過、急に真夏日になりましたが熱中症に気をつけないとですね。

7月17日に自然観察会、題して「水辺の生きもの探し~川と海のであう場所~」を実施しました。

川と海のであう場所は、汽水域と呼ばれているところ。

そこは、生きものが多様で複雑な環境です。

大人にとっても聞き慣れない単語。

今回はそこに注目し、宿毛市に事務所をおく“魚と山の空間生態研究所”の山下慎吾さんを講師にお招きしました。

(魚と山の空間生態研究所 http://www.sakanayama.org/Lab/Welcome.html)

今回の参加者は、大人と子ども合わせて19名。

迫る台風6号にやや不安を覚えながらも

予定していたスケジュールを少し変更して実施しました。

干潮時間に合わせて川へ入るようにしていたのですが、

なにぶん台風前の天気というのはとっても気まぐれ。

晴れたり雨が降ったり曇ったり・・・・。

ぱりっと天気が良ければ、川遊びは最高にアグレッシブになりますが、

曇って雨が降れば、やや寒く感じます。

風が吹いているのでなおさらです。

午前中に川の生きものクイズをしながら、魚やエビなどについて学びます。

まずは室内で川の生きものや汽水について学ぶ

その後、前日に仕掛けておいた小型定置網を3班に分かれ担当する場所で順繰り回収していきました。

仕掛けていた網を回収

(今回設置した小型定置網については下記参照 http://c-chushikoku.env.go.jp/blog/2011/07/05/index.html)

3箇所回収し終えたら、それぞれで捕れたた生きものを水槽に入れて観察しました。

A:河口、B:竜串橋下、C:堰下で捕獲した生きものたち

台風の影響か、水槽の底を埋め尽くすように入った場所もありました。

一つ一つ捕獲した生きものを解説してくださいました。

3箇所を比較しどんな生きものがいるか見てみる

魚の鱗の堅さを知る

そして、その後、寒さにめげない子どもたちは、雨が降る中タモ網を持って生きものガサガサ隊になりました。

寒さに負けず泳ぐ

講師が投網を持ってきてくださり、えいっとやってみると・・・

投網にて

アユやアメゴがとれました。

驚きです!!

アユやアメゴを捕獲

雨が本降りになり、さすがに子どもたちも寒さが出てきたため、早めに撤収して、室内で三崎川の生きものを振り返る時間となりました。

今回、どんな生きものが見られたかというと・・・

魚は、ボラ・クサフグ・ウグイ・ボウズハゼ・チチブ・カワアナゴ・ギンガメアジ等々

甲殻類では、ヒラテテナガエビ・ミナミテナガエビ・ヌマエビ・スジエビ・ケフサイソガニ等々でした。

触られまくって弱ってしまった魚もいて、川の生きものたちにはかわいそうなことをしました。

けれど、自然体験の機会が減っている今の子どもたちが、

実際に生きものに触れ、川に入り、自然で遊び学ぶことが、

生きものについて考えるきっかけになっていれば、

今いる生きものたちの存続も明るいような気がしますね。

2011年07月11日〔三崎小学校環境学習〕H23-3「海のギャラリーで貝学習」

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

7月8日に第3回目の環境学習が、竜串にある海のギャラリーにて行われました。

(海のギャラリー http://uminogallery.blog114.fc2.com/category3-2.html)

今回は、土佐清水市在住の洋画家であり、日本貝類学会会員の黒原和男さんに講師をお願いし、貝の魅力等を語っていただきました。

海のギャラリーに数多くある貝の標本は、黒原さんが収集し作成されたものです。

学術的にも貴重な貝が約3000種類、数万個詰まっており、貝の博物館と言ってもよいかもしれません。

世界的にもめずらしい貝も多く、海外から高価な品々と交換してほしいという交渉も多々あったそうです。

海のギャラリーに入ってすぐ目の前に両手で抱えるくらい大きな貝が展示してあります。

それを手に取りながら名前や生態など貝についての授業がスタートしました。

ケースに並んだ数多くある貝の標本を順繰りに見ながら、それぞれの特徴を話してくださいました。

ぴかぴかのキレイな貝やヘビのような形をした貝、巻き貝、二枚貝など、児童が反応するものは様々です。

また、海のギャラリーの建物はシャコ貝をモチーフにデザインされており、外から眺めると屋根のヒダがシャコ貝の形に似ているのが分かります。

海のギャラリーの屋根

土佐沖には、とてもめずらしい種類の貝が多く生息しているようです。

ただ、水深約150mの海底に生息するものが多く、「目の前に広がる海がそんなにすごいところなのか!」という実感はまったく持てない様子。

まぁ、無理もありません。

黒原さんがめずらしい貝を実際に持ってきてくださり、おっかなびっくりではありますが、触らせていただきました。

めずらしい貝の標本に触れる

また、昔の竜串の様子や昭和天皇陛下が来訪された際に海のギャラリーにて貝についてご案内したときのことなども説明していただきました。

黒原さんがいくつものめずらしい貝を献上され、陛下ご訪問に繋がったようです。

昔の竜串の様子について

児童らは、あまりにも奥深すぎる貝の話しに、やや困惑気味な様子もしました。

しかし、貝を食べながら貝のことをもっと知りたいなんていう感想を言ってくれてた子もいたので、それぞれに貝の魅力を感じたのではないでしょうか。

貝に興味を湧かせ、次世代の貝の研究者がここから生まれてくれると良いですね。

(海のギャラリー http://uminogallery.blog114.fc2.com/category3-2.html)

今回は、土佐清水市在住の洋画家であり、日本貝類学会会員の黒原和男さんに講師をお願いし、貝の魅力等を語っていただきました。

海のギャラリーに数多くある貝の標本は、黒原さんが収集し作成されたものです。

学術的にも貴重な貝が約3000種類、数万個詰まっており、貝の博物館と言ってもよいかもしれません。

世界的にもめずらしい貝も多く、海外から高価な品々と交換してほしいという交渉も多々あったそうです。

海のギャラリーに入ってすぐ目の前に両手で抱えるくらい大きな貝が展示してあります。

それを手に取りながら名前や生態など貝についての授業がスタートしました。

ケースに並んだ数多くある貝の標本を順繰りに見ながら、それぞれの特徴を話してくださいました。

ぴかぴかのキレイな貝やヘビのような形をした貝、巻き貝、二枚貝など、児童が反応するものは様々です。

また、海のギャラリーの建物はシャコ貝をモチーフにデザインされており、外から眺めると屋根のヒダがシャコ貝の形に似ているのが分かります。

海のギャラリーの屋根

土佐沖には、とてもめずらしい種類の貝が多く生息しているようです。

ただ、水深約150mの海底に生息するものが多く、「目の前に広がる海がそんなにすごいところなのか!」という実感はまったく持てない様子。

まぁ、無理もありません。

黒原さんがめずらしい貝を実際に持ってきてくださり、おっかなびっくりではありますが、触らせていただきました。

めずらしい貝の標本に触れる

また、昔の竜串の様子や昭和天皇陛下が来訪された際に海のギャラリーにて貝についてご案内したときのことなども説明していただきました。

黒原さんがいくつものめずらしい貝を献上され、陛下ご訪問に繋がったようです。

昔の竜串の様子について

児童らは、あまりにも奥深すぎる貝の話しに、やや困惑気味な様子もしました。

しかし、貝を食べながら貝のことをもっと知りたいなんていう感想を言ってくれてた子もいたので、それぞれに貝の魅力を感じたのではないでしょうか。

貝に興味を湧かせ、次世代の貝の研究者がここから生まれてくれると良いですね。

2011年07月07日〔三崎小学校環境学習〕H23-2「サンゴ研究者からサンゴを学ぶ」

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

7月3日に土佐清水市竜串の桜浜にて海開きがありました。

海の色も鮮やかになり日射しも強くなり夏本番です。

第2回目の三崎小学校環境学習をその次の日7月4日に実施しました。

今回は、黒潮生物研究所の中地シュウさんを講師に「~海~サンゴと海の生きものを学ぼう~」を学校教室にて行いました。

(財団法人黒潮生物研究財団 http://www.kuroshio.or.jp/)

海の生きものは、何となくは知っているけど、実際は何の仲間なのか?

それを知るために、まずは海のいきもの仲間調べ。

何十枚もある海の生きものの写真から、魚・エビ・カニ・ヤドカリ・ヒトデ・ウニ・ナマコ・サンゴ等々のグループ毎に分けていく作業です。

班毎にみんなで意見を出し話し合いながら1グループずつまとめていきます。

海の生きもの仲間分け作業中

手始めに魚から分類。

これは先日、海洋館で学習したばかりなので簡単!と思いきや、見たことない姿に児童は「・・・・・・?」。

みんなで思案しながら何とか選び出し、早速答え合わせ。

結果は、まずまずのところ。

続いて順繰りにエビ、カニ、ヒトデ等を仲間毎に探しては、答え合わせの繰り返し。

選び出した写真が自分の思っている生きものでなかったためか、だんだん後半から、姿だけにとらわれない、という生きものを見る視点が少し変化した様子でした。

大きくの海の生きものの仲間分けができたら、今度は「サンゴ」について。

写真や標本を見ながら解説

そもそもサンゴは何者なのか?!動物?植物?石?

そんな疑問からどんな生きものに近いのか、サンゴの生態や特徴、体のつくりなどを写真や標本を見ながら解説が進みます。

左)泳ぐプラヌラ観察

右)稚サンゴの標本観察

今年産卵したサンゴのタマゴから孵化したサンゴの赤ちゃん「プラヌラ」の泳ぐ姿を顕微鏡で観察したり、着定した稚サンゴの標本や幾種類のサンゴの骨やオニヒトデ等の標本を触ったりしていました。

サンゴの骨に触れる

プラヌラを顕微鏡で観察

サンゴを食べるオニヒトデ(標本)のトゲに触れる

海にサンゴがいることで様々な生きものの棲み家となり、自分たちの生活(食べもの)にも大きく影響しています。

そのためにもサンゴを含めた海を大事にしていくことの大切さを伝え終了となりました。

海の色も鮮やかになり日射しも強くなり夏本番です。

第2回目の三崎小学校環境学習をその次の日7月4日に実施しました。

今回は、黒潮生物研究所の中地シュウさんを講師に「~海~サンゴと海の生きものを学ぼう~」を学校教室にて行いました。

(財団法人黒潮生物研究財団 http://www.kuroshio.or.jp/)

海の生きものは、何となくは知っているけど、実際は何の仲間なのか?

それを知るために、まずは海のいきもの仲間調べ。

何十枚もある海の生きものの写真から、魚・エビ・カニ・ヤドカリ・ヒトデ・ウニ・ナマコ・サンゴ等々のグループ毎に分けていく作業です。

班毎にみんなで意見を出し話し合いながら1グループずつまとめていきます。

海の生きもの仲間分け作業中

手始めに魚から分類。

これは先日、海洋館で学習したばかりなので簡単!と思いきや、見たことない姿に児童は「・・・・・・?」。

みんなで思案しながら何とか選び出し、早速答え合わせ。

結果は、まずまずのところ。

続いて順繰りにエビ、カニ、ヒトデ等を仲間毎に探しては、答え合わせの繰り返し。

選び出した写真が自分の思っている生きものでなかったためか、だんだん後半から、姿だけにとらわれない、という生きものを見る視点が少し変化した様子でした。

大きくの海の生きものの仲間分けができたら、今度は「サンゴ」について。

写真や標本を見ながら解説

そもそもサンゴは何者なのか?!動物?植物?石?

そんな疑問からどんな生きものに近いのか、サンゴの生態や特徴、体のつくりなどを写真や標本を見ながら解説が進みます。

左)泳ぐプラヌラ観察

右)稚サンゴの標本観察

今年産卵したサンゴのタマゴから孵化したサンゴの赤ちゃん「プラヌラ」の泳ぐ姿を顕微鏡で観察したり、着定した稚サンゴの標本や幾種類のサンゴの骨やオニヒトデ等の標本を触ったりしていました。

サンゴの骨に触れる

プラヌラを顕微鏡で観察

サンゴを食べるオニヒトデ(標本)のトゲに触れる

海にサンゴがいることで様々な生きものの棲み家となり、自分たちの生活(食べもの)にも大きく影響しています。

そのためにもサンゴを含めた海を大事にしていくことの大切さを伝え終了となりました。

2011年07月05日次回自然観察会の裏主役“小型定置網”

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

7月17日(日)に当所主催自然観察会「水辺の生きもの探し~川と海のであう場所~」の開催を予定しています。

今回の実施場所は、竜串湾へ注ぐ川の一つ“三崎川”の河口です。

三崎川(河口より上流方向)

ここは実は、国立公園から外れている場所です。

しかし、地域や関係行政などで進めている竜串自然再生事業の要地とも言え、環境省としても大きく関わりのある三崎川を今回の自然観察会の場所に選びました。

環境学習でも山川海のつながりをテーマにしていることもあります。

観察会実施まではもう少し先。

開催当日、川の生きもの観察に大きく貢献してくれるアイテムを講師が準備してくれることになりました。

小型定置網(調査用)です。

先日、講師と共に事前下見として小型定置網を設置してみました。

設置の様子は・・・

設置完成

観察会当日も三崎川の河口など3箇所に設置予定です。

下見では、それぞれの網に様々な生きものが入っていました。

何が入ったかは、ここでは内緒です。

自然観察会終了後、実施報告しますのでお楽しみに~。

※川によっては、網や仕掛けの設置は禁止されているので管理者への連絡を忘れずに・・・。

今回の実施場所は、竜串湾へ注ぐ川の一つ“三崎川”の河口です。

三崎川(河口より上流方向)

ここは実は、国立公園から外れている場所です。

しかし、地域や関係行政などで進めている竜串自然再生事業の要地とも言え、環境省としても大きく関わりのある三崎川を今回の自然観察会の場所に選びました。

環境学習でも山川海のつながりをテーマにしていることもあります。

観察会実施まではもう少し先。

開催当日、川の生きもの観察に大きく貢献してくれるアイテムを講師が準備してくれることになりました。

小型定置網(調査用)です。

先日、講師と共に事前下見として小型定置網を設置してみました。

設置の様子は・・・

設置完成

観察会当日も三崎川の河口など3箇所に設置予定です。

下見では、それぞれの網に様々な生きものが入っていました。

何が入ったかは、ここでは内緒です。

自然観察会終了後、実施報告しますのでお楽しみに~。

※川によっては、網や仕掛けの設置は禁止されているので管理者への連絡を忘れずに・・・。

2011年06月29日〔三崎小学校環境学習〕H23-1「足摺海洋館で海のお魚学習」

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

今年度の三崎小学校5年生対象の環境学習が始まりました。

年間テーマは「三崎の自然~自分たちの海山川を知る~」です。

今年度の5年生は、全員で13名。

総合学習の時間を担任教諭がやりくりしながら、地域をフィールドに学習していきます。

梅雨が明けるか明けないかの蒸し暑い中、6月28日に第1回目が実施されました。

今回は、「~海~足摺海洋館で海の魚を観察しよう!」です。

学校を飛び出し足摺海洋館にて行いました。

(高知県立足摺海洋館 http://www.a-sea.net/manbow/)

今回の講師は、足摺海洋館職員の京谷直喜さんです。

昨年4年生時に「海の生きもの学習」を1年間行っていたので、児童にとってはお馴染みの海の生きもの先生です。

海洋館到着早々に、ちょうど飼育員によるマンボウのエサやりタイム。

みんなでマンボウの水槽前に集合しその様子を観察しました。

甘エビやイカのすり身が入った小さな金網状の柄杓を口元に持っていくと、マンボウの口の中にスポッとに吸い込まれていきました。

まるで掃除機のようでした。

ゆったりのんびりしているイメージの強いマンボウですが、実際海ではイルカのようにジャンプもする、という話もありました。

大水槽前にて

館内の中心には、様々な種類の魚が混在する高さ約6mの大水槽があります。

ここでは、魚の尾びれに注目しました。

瞬発力はないけど長距離遊泳に適した三日月型タイプや瞬時に泳ぎ、目的をこなす短距離派の扇形タイプなど、それぞれの魚を比較し観察しました。

魚の説明を聞き、まじまじと魚を観察する

また他の水槽の魚たちも生態や体について解説をしてもらいながら見ていきました。

土佐清水の食卓にはお馴染みのウツボの水槽前では、大抵の魚はあるけどウツボにないヒレは何か?などのクイズもありました。

次に、大水槽の上へ移動し、今度は自分たちで魚たちへのエサやり体験です。

ムロアジ等の切り身を水槽内に落としていきます。

バチャバチャと水しぶきをあげる魚たちの餌の争奪戦を間近で見ました。

エサやり体験

魚たちが元気に泳ぎ回るため、海水を管理しているポンプや濾過装置は水族館にとって要です。

今度は、様々な魚たちが元気よく暮らすための装置が置かれたバックヤード見学です。

まずは装置の仕組みを図で説明してもらいました。

まずは紙面で濾過装置の仕組みを知る

中に入ると通路の両側に並んだプールにゴーゴーと流れ落ち循環する水の大きな音に圧倒されつつ、中のジャリを見せてもらうなど実物を見ていきました。

バックヤードにて

餌を入れている大型冷凍庫で児童達は-16℃を体感させてもらっていました。

全員出た後、子どもたちの熱気で庫内の温度がおよそ10℃上昇。

この後に餌をもらうお魚たちの調子が悪くならないか心配してしまいました。

児童にとって、まだまだ生きものそれぞれのつながりについてはイメージをしにくい様子でしたが、一つ一つ授業を進めていく中でそれぞれの関係性などを見つけていってほしいですね。

生きもののつながりを学ぶ環境学習は始まったばかり。

今年の5年生にもこうご期待です。

年間テーマは「三崎の自然~自分たちの海山川を知る~」です。

今年度の5年生は、全員で13名。

総合学習の時間を担任教諭がやりくりしながら、地域をフィールドに学習していきます。

梅雨が明けるか明けないかの蒸し暑い中、6月28日に第1回目が実施されました。

今回は、「~海~足摺海洋館で海の魚を観察しよう!」です。

学校を飛び出し足摺海洋館にて行いました。

(高知県立足摺海洋館 http://www.a-sea.net/manbow/)

今回の講師は、足摺海洋館職員の京谷直喜さんです。

昨年4年生時に「海の生きもの学習」を1年間行っていたので、児童にとってはお馴染みの海の生きもの先生です。

海洋館到着早々に、ちょうど飼育員によるマンボウのエサやりタイム。

みんなでマンボウの水槽前に集合しその様子を観察しました。

甘エビやイカのすり身が入った小さな金網状の柄杓を口元に持っていくと、マンボウの口の中にスポッとに吸い込まれていきました。

まるで掃除機のようでした。

ゆったりのんびりしているイメージの強いマンボウですが、実際海ではイルカのようにジャンプもする、という話もありました。

大水槽前にて

館内の中心には、様々な種類の魚が混在する高さ約6mの大水槽があります。

ここでは、魚の尾びれに注目しました。

瞬発力はないけど長距離遊泳に適した三日月型タイプや瞬時に泳ぎ、目的をこなす短距離派の扇形タイプなど、それぞれの魚を比較し観察しました。

魚の説明を聞き、まじまじと魚を観察する

また他の水槽の魚たちも生態や体について解説をしてもらいながら見ていきました。

土佐清水の食卓にはお馴染みのウツボの水槽前では、大抵の魚はあるけどウツボにないヒレは何か?などのクイズもありました。

次に、大水槽の上へ移動し、今度は自分たちで魚たちへのエサやり体験です。

ムロアジ等の切り身を水槽内に落としていきます。

バチャバチャと水しぶきをあげる魚たちの餌の争奪戦を間近で見ました。

エサやり体験

魚たちが元気に泳ぎ回るため、海水を管理しているポンプや濾過装置は水族館にとって要です。

今度は、様々な魚たちが元気よく暮らすための装置が置かれたバックヤード見学です。

まずは装置の仕組みを図で説明してもらいました。

まずは紙面で濾過装置の仕組みを知る

中に入ると通路の両側に並んだプールにゴーゴーと流れ落ち循環する水の大きな音に圧倒されつつ、中のジャリを見せてもらうなど実物を見ていきました。

バックヤードにて

餌を入れている大型冷凍庫で児童達は-16℃を体感させてもらっていました。

全員出た後、子どもたちの熱気で庫内の温度がおよそ10℃上昇。

この後に餌をもらうお魚たちの調子が悪くならないか心配してしまいました。

児童にとって、まだまだ生きものそれぞれのつながりについてはイメージをしにくい様子でしたが、一つ一つ授業を進めていく中でそれぞれの関係性などを見つけていってほしいですね。

生きもののつながりを学ぶ環境学習は始まったばかり。

今年の5年生にもこうご期待です。

三本杭へ行くための登山ルートは高知県側・愛媛県側ともにたくさんあります。

今回は、四万十市西土佐地区から上りました。三本杭の南側、四万十川の支流の一つである黒尊川の上流にかかる若葉橋から沢沿いを歩き、三本杭の山頂を目指ルートです。

このルートは、沢や岩盤、斜面をジグザクに横切る場面が多く、上級者向けのルートとして紹介されています。

沢沿いの歩道からは苔むした地面が見られます

お腹に大きな卵を抱えたサワガニ

水のせせらぎを聞きながら沢沿いを歩き、程よくしっとりとした林内と緑色に苔むした岩や木々を抜けていくのは何とも心地よいもの。

山の自然好きな方にはたまらないルートではないでしょうか。

とはいえ、沢を横切ったり、岩を越えるルートなので、降雨時や降雨後はとても滑りやすいので十分な注意が必要です。

今回の巡視では長靴がとてもよく活躍してくれました。

しめった岩はよく滑って足下がふらつくこともあり、「滑床」とはよく言ったものです。

本来は、「すべる」ではなく「なめらか」の意味かと思いますが・・・。

沢や歩道には倒木や岩崩れが見られましたが、通行の支障にまではなってはおらず十分気をつければ特段問題はなさそうです。

三本杭山頂やたるみのササは、想像以上に緑色地帯をなしていました。

三本杭周辺(たるみ)防鹿柵内

地を這っていたササの背丈が伸びてきています

春に来たときと比べても、ササの被度が上がっただけでなく背丈が伸びているのがわかります。

(5月の三本杭(たるみ)の様子http://c-chushikoku.env.go.jp/blog/2011/05/23/index.html)

防鹿柵の内外で比べてもよくわかります。

左が柵内、右が柵外

ササの種類によっては回復の難しいものもありますが、条件さえ整えば一気に伸びる地下茎で生長する植物の底力を感じずにはいられません。

他には、ヤマジノホトトギスやイワタバコ、マツカゼソウ、シコクママコナなどの花々が咲いていました。

帰りの道中で見かけたブナに生えたクリーム色のキノコ。

ヒダヒダの感じが何かによく似ています。

山の中で出会った「シコロサンゴのそっくりさん」。

山のシコロサンゴ?!

滑床地域の山中で、竜串見残湾の海に棲まうシコロサンゴ群集を思い出し、違った角度の「山と海のつながり」を感じました。