足摺宇和海国立公園 土佐清水

298件の記事があります。

2012年07月09日〔三崎小学校環境学習〕H24-2「サンゴの海の生きものたち」

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

7月5日、三崎小5年生による第2回目の環境学習「サンゴの海の生きものたちを学ぼう」が実施されました。

今回の講師はおなじみの黒潮生物研究所の中地シュウさん。

室内授業は何かと子ども達の集中力を持続させるのが難しい傾向にありますが、毎年様々な工夫を凝らし楽しくテンポ良く授業を進めてくれています。

今年は、児童も大好きなクイズ形式での授業展開。

題して「めざせ!サンゴ仙人 クイズであっぱれ!サンゴのここがすごい!」です。

その得点表を配られ、サンゴのタマゴから始まり、正解する毎にサンゴが成長し、最終的にはサンゴ仙人へと上り詰めます。

果たしてみんながサンゴ仙人にたどり着けるでしょうか??

みんなサンゴ仙人を目指し、二人一組で相談しながらクイズに挑戦していきました。

まずは、海そのものについてのクイズです。

海水の塩分濃度や潮の干満、干潟と砂浜と磯の違い、湾はどんなところか?等々。

そして、次に海の生きものについて。

食べられる生きものや毒を持っている魚、刺されたら危ない貝やウニ、食べたら死に至るカニについて等々、写真を元にに2~4択で出される問題にあれやこれやと意見を出し合っていました。

回答を聞き、一喜一憂していましたが、

その回答理由を聞き、なるほどなるほどと納得する姿。

あっという間に1限目の授業が終わり休み時間になり、教卓に並べられたサンゴの標本やサンゴを食べる生きもの標本など、みんな見たり触ったりしていました。

授業も後半になり、みんなの住んでいるすぐ近くの海のサンゴについて、次々に問題が出されていきました。

身近なサンゴを学ぶ

サンゴは何者なのか、サンゴの雌雄やタマゴからの成長過程、竜串湾には約70種類のサンゴがいることなどサンゴについて学んでいきました。

稚サンゴ標本を観察

自分をサンゴに例えると…

(サンゴで占い)

竜串の児童にとって、身近でない身近な生きものであるサンゴ。

皆それぞれにイメージを持っていたようで、授業中に見せていただいた海中のサンゴ群集の写真を見て、児童の1人が「海の森みたい!」という感想がありました。

誰が教えたわけでもありませんが自然に出た言葉。

実際に、造礁サンゴのある場所は様々な生きものが生育する場にもなっているので、サンゴはまさしく海の森的役割、生物多様性の宝庫。

ぴったりの表現ですね。

大人が考えるより、子どもはしっかりと感じるままに受け止め自分なりに理解し、上手にのみ込んでいるのだなぁと感じた瞬間でした。

次回以降の授業でも、児童達の体験からでる声に目(耳)が離せなくなりそうです。

今回の講師はおなじみの黒潮生物研究所の中地シュウさん。

室内授業は何かと子ども達の集中力を持続させるのが難しい傾向にありますが、毎年様々な工夫を凝らし楽しくテンポ良く授業を進めてくれています。

今年は、児童も大好きなクイズ形式での授業展開。

題して「めざせ!サンゴ仙人 クイズであっぱれ!サンゴのここがすごい!」です。

その得点表を配られ、サンゴのタマゴから始まり、正解する毎にサンゴが成長し、最終的にはサンゴ仙人へと上り詰めます。

果たしてみんながサンゴ仙人にたどり着けるでしょうか??

みんなサンゴ仙人を目指し、二人一組で相談しながらクイズに挑戦していきました。

まずは、海そのものについてのクイズです。

海水の塩分濃度や潮の干満、干潟と砂浜と磯の違い、湾はどんなところか?等々。

そして、次に海の生きものについて。

食べられる生きものや毒を持っている魚、刺されたら危ない貝やウニ、食べたら死に至るカニについて等々、写真を元にに2~4択で出される問題にあれやこれやと意見を出し合っていました。

回答を聞き、一喜一憂していましたが、

その回答理由を聞き、なるほどなるほどと納得する姿。

あっという間に1限目の授業が終わり休み時間になり、教卓に並べられたサンゴの標本やサンゴを食べる生きもの標本など、みんな見たり触ったりしていました。

授業も後半になり、みんなの住んでいるすぐ近くの海のサンゴについて、次々に問題が出されていきました。

身近なサンゴを学ぶ

サンゴは何者なのか、サンゴの雌雄やタマゴからの成長過程、竜串湾には約70種類のサンゴがいることなどサンゴについて学んでいきました。

稚サンゴ標本を観察

自分をサンゴに例えると…

(サンゴで占い)

竜串の児童にとって、身近でない身近な生きものであるサンゴ。

皆それぞれにイメージを持っていたようで、授業中に見せていただいた海中のサンゴ群集の写真を見て、児童の1人が「海の森みたい!」という感想がありました。

誰が教えたわけでもありませんが自然に出た言葉。

実際に、造礁サンゴのある場所は様々な生きものが生育する場にもなっているので、サンゴはまさしく海の森的役割、生物多様性の宝庫。

ぴったりの表現ですね。

大人が考えるより、子どもはしっかりと感じるままに受け止め自分なりに理解し、上手にのみ込んでいるのだなぁと感じた瞬間でした。

次回以降の授業でも、児童達の体験からでる声に目(耳)が離せなくなりそうです。

2012年07月05日遠足で潮だまりの生きもの観察(清水小学校)

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

土佐清水市には8つの小学校があります。

全校生徒が10名足らずの所もあれば、360名ほどの所もあります。

市内で一番大きな学校である清水小学校は、土佐清水自然保護官事務所のすぐ近くにある学校。

この時期になると、事務所で内勤をしている時などは、プールでの活動の音がよく聞こえてきます。

その清水小学校の1年生2クラスが校外へ遠足に出かけることになり、潮だまりの生きもの観察をとりいれた自然環境学習を行うことになりました。

7月4日(水)に1年生53名と先生方とともに学校から歩いて、しおやの浜を目指しました。

歩いて磯に向かいます。

曇りから天気が回復し、汗が噴き出るような暑い日になりました。

学校から出発して30分ほど街を抜けていくと、岩場が見えてきます。

この向こう側には砂浜が現れ、今回の目的地です。

岩場越えの冒険です

53名の1年生にとっては、大きな岩場を乗り越えて行くのも大きな冒険でした。

砂浜に到着し、子ども達のうずうずしている気持ちを落ち着かせ、まずは生きもの探しをする前に注意事項や生きものを探すこつなどを海のスペシャリスト黒潮生物研究所の中地さんよりお話しいただきました。

生きもの探しをする前に…

この日は、ちょうどお昼時が干潮時間。大きく引いた岩場にはたくさんの潮だまり。

バットや袋を片手に子ども達は広がっていきました。

何がいるのか、どんなところに潜んでいるのかなどみんなで探していきました。

潮だまりを探ります

ナマコの感触を満喫

見つけた磯の生きものの一部

ガザニ・ケブカガニ・ムラサキクルマナマコ・イソアワモチ等々

カニを見つけた子、ナマコばかりを探す子、ヤドカリをたんまりバットに集める子、水遊びに明け暮れる子など様々。

最初は足下も濡れないように慎重に行動していた子達も、暑さのせいか最終的に靴のまま潮だまりに入ってました。

さすがに服の着替えは持ってきていないため先生からとめられていたのでやる子はいませんでしたが、気持ちはきっとドボンッと入りたかったことでしょう。

小さい頃は何事も経験が大事です。

その経験を通して、そこから少しずつ興味を抱き広げていってくれると嬉しいですね。

全校生徒が10名足らずの所もあれば、360名ほどの所もあります。

市内で一番大きな学校である清水小学校は、土佐清水自然保護官事務所のすぐ近くにある学校。

この時期になると、事務所で内勤をしている時などは、プールでの活動の音がよく聞こえてきます。

その清水小学校の1年生2クラスが校外へ遠足に出かけることになり、潮だまりの生きもの観察をとりいれた自然環境学習を行うことになりました。

7月4日(水)に1年生53名と先生方とともに学校から歩いて、しおやの浜を目指しました。

歩いて磯に向かいます。

曇りから天気が回復し、汗が噴き出るような暑い日になりました。

学校から出発して30分ほど街を抜けていくと、岩場が見えてきます。

この向こう側には砂浜が現れ、今回の目的地です。

岩場越えの冒険です

53名の1年生にとっては、大きな岩場を乗り越えて行くのも大きな冒険でした。

砂浜に到着し、子ども達のうずうずしている気持ちを落ち着かせ、まずは生きもの探しをする前に注意事項や生きものを探すこつなどを海のスペシャリスト黒潮生物研究所の中地さんよりお話しいただきました。

生きもの探しをする前に…

この日は、ちょうどお昼時が干潮時間。大きく引いた岩場にはたくさんの潮だまり。

バットや袋を片手に子ども達は広がっていきました。

何がいるのか、どんなところに潜んでいるのかなどみんなで探していきました。

潮だまりを探ります

ナマコの感触を満喫

見つけた磯の生きものの一部

ガザニ・ケブカガニ・ムラサキクルマナマコ・イソアワモチ等々

カニを見つけた子、ナマコばかりを探す子、ヤドカリをたんまりバットに集める子、水遊びに明け暮れる子など様々。

最初は足下も濡れないように慎重に行動していた子達も、暑さのせいか最終的に靴のまま潮だまりに入ってました。

さすがに服の着替えは持ってきていないため先生からとめられていたのでやる子はいませんでしたが、気持ちはきっとドボンッと入りたかったことでしょう。

小さい頃は何事も経験が大事です。

その経験を通して、そこから少しずつ興味を抱き広げていってくれると嬉しいですね。

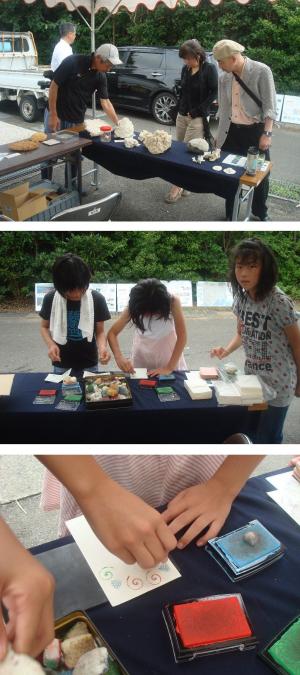

2012年07月02日竜串桜浜 海開き

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

7月1日(日)、梅雨の最中ではありますが、土佐清水市の竜串桜浜海水浴場の海開きが行われました。

天気予報では、曇り時々雨と出ていましたが、当日は曇り時々晴れと回復。

強い風がふく中でしたが、浜の真ん中で地元宮司さんによる神事が行われました。

安全祈願神事(市観光係より提供)

当事務所も式典案内が届き、県や市議員、市長や○○長とつくような凄みある面々が出席する中、自然保護官の代理として当ARが出席し玉串を手向けてまいりました。

今年もどうか大きな事故が起こらず皆が楽しく笑顔あふれる浜であることを願っての安全祈願です。

これから夏に向かって海へ入る機会も増えれば、事故も比例して増えてくるので十分に気をつけて過ごしてもらいたいものです。

式典終了後は、観光振興会が準備した様々なイベントが行われました。

救急法を学ぶブースや

食べ物ブース、

綱引きやビーチバレー、フラッグ、宝探し、スイカ割り等々の砂まみれビーチアトラクション等々。

その一角で当事務所もブースを出し、自然再生のパネルやサンゴ標本(黒潮生物研究所より借用)などを展示しました。

とても暑い日だったので、ほとんどの方々は海に吸い込まれていきました。

海開きなので無理もありませんが…。

天候は不安定ではありましたが、様々なイベントが開催され、

たくさんの子どもが集まり、大人が集まり、元気な笑顔あふれる砂浜でした。

地域が華やいだ1日だったように思います。

天気予報では、曇り時々雨と出ていましたが、当日は曇り時々晴れと回復。

強い風がふく中でしたが、浜の真ん中で地元宮司さんによる神事が行われました。

安全祈願神事(市観光係より提供)

当事務所も式典案内が届き、県や市議員、市長や○○長とつくような凄みある面々が出席する中、自然保護官の代理として当ARが出席し玉串を手向けてまいりました。

今年もどうか大きな事故が起こらず皆が楽しく笑顔あふれる浜であることを願っての安全祈願です。

これから夏に向かって海へ入る機会も増えれば、事故も比例して増えてくるので十分に気をつけて過ごしてもらいたいものです。

式典終了後は、観光振興会が準備した様々なイベントが行われました。

救急法を学ぶブースや

食べ物ブース、

綱引きやビーチバレー、フラッグ、宝探し、スイカ割り等々の砂まみれビーチアトラクション等々。

その一角で当事務所もブースを出し、自然再生のパネルやサンゴ標本(黒潮生物研究所より借用)などを展示しました。

とても暑い日だったので、ほとんどの方々は海に吸い込まれていきました。

海開きなので無理もありませんが…。

天候は不安定ではありましたが、様々なイベントが開催され、

たくさんの子どもが集まり、大人が集まり、元気な笑顔あふれる砂浜でした。

地域が華やいだ1日だったように思います。

2012年06月29日〔三崎小学校環境学習〕H24-1「足摺海底館にて・・・」

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

三崎小学校の総合学習の時間を使っての環境学習が今年度も始まりました。

今年の環境学習の年間テーマは、「知らせよう!美しい竜串の海のこと」です。

このテーマで学習していく今年の5年生は、男女あわせて13名。

第1回目は、6月28日(木)に足摺海底館職員の文野さんを講師に「海中展望塔で海の生きものを学ぼう」を実施しました。

(足摺海底館 http://www.a-sea.net/ )

まずは、レスト竜串内にて、魚や海中展望塔についての資料を見ていきました。途中で講師の文野さんより海中展望塔に行けば答えがあるという質問を児童に投げかけていました。果たして、子ども達は頭の片隅に残しておいてくれるでしょうか。

早速、海中展望塔まで移動。

その道中の奇岩を見たり触ったり、名前の由来が気になったり…。

梅雨時期なので致し方ないことではありますが、連日降った雨や台風のうねりが残っていたため、やや濁りの残る海中です。

海中展望塔の窓から見える透視度も7mほどでした。

それでも様々な魚が観察でき、

最初に渡された「海底館で見られる魚」のプリントを手に、「今、目の前で泳いでいる魚は何なのか?」を照らし合わせながらそれぞれに観察していました。

そして、授業はじめに投げかけられた質問を児童はしっかりと覚えておりました。

すばらしい!…が、正解にはならず残念。

文野さんに答えと説明を受け、それぞれにメモをとっていました。

海中展望塔からの帰り、名前の付けられた奇岩のひとつである「千の腰かけ」に13名の児童全員も腰をかけてみました。

一三の腰かけ?!

行きがけに本当に腰掛けられるのかとても気になっていたようです。

様々なことに興味を持ち、気になることをひとつずつ体験を通して、自身の中に蓄積していってほしいですね。

今回の授業で児童との初顔合わせでした。

毎年、この時が児童の顔ぶれを見てわくわくしてきます。

私自身がこの環境学習に平成21年から関わって今年で4年目。

毎年5年生を見ているわけですが、毎年様々な雰囲気が漂います。

今年の児童達は、いったいどんな色合いを醸し出してくれるのか今から楽しみです。

今年の環境学習の年間テーマは、「知らせよう!美しい竜串の海のこと」です。

このテーマで学習していく今年の5年生は、男女あわせて13名。

第1回目は、6月28日(木)に足摺海底館職員の文野さんを講師に「海中展望塔で海の生きものを学ぼう」を実施しました。

(足摺海底館 http://www.a-sea.net/ )

まずは、レスト竜串内にて、魚や海中展望塔についての資料を見ていきました。途中で講師の文野さんより海中展望塔に行けば答えがあるという質問を児童に投げかけていました。果たして、子ども達は頭の片隅に残しておいてくれるでしょうか。

早速、海中展望塔まで移動。

その道中の奇岩を見たり触ったり、名前の由来が気になったり…。

梅雨時期なので致し方ないことではありますが、連日降った雨や台風のうねりが残っていたため、やや濁りの残る海中です。

海中展望塔の窓から見える透視度も7mほどでした。

それでも様々な魚が観察でき、

最初に渡された「海底館で見られる魚」のプリントを手に、「今、目の前で泳いでいる魚は何なのか?」を照らし合わせながらそれぞれに観察していました。

そして、授業はじめに投げかけられた質問を児童はしっかりと覚えておりました。

すばらしい!…が、正解にはならず残念。

文野さんに答えと説明を受け、それぞれにメモをとっていました。

海中展望塔からの帰り、名前の付けられた奇岩のひとつである「千の腰かけ」に13名の児童全員も腰をかけてみました。

一三の腰かけ?!

行きがけに本当に腰掛けられるのかとても気になっていたようです。

様々なことに興味を持ち、気になることをひとつずつ体験を通して、自身の中に蓄積していってほしいですね。

今回の授業で児童との初顔合わせでした。

毎年、この時が児童の顔ぶれを見てわくわくしてきます。

私自身がこの環境学習に平成21年から関わって今年で4年目。

毎年5年生を見ているわけですが、毎年様々な雰囲気が漂います。

今年の児童達は、いったいどんな色合いを醸し出してくれるのか今から楽しみです。

2012年06月28日〔大月PV〕新規養成・救命研修会を開催しました!

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

大月地区バークボランティア(以下PV)の会員は、ピーク時は80名近くいましたが、年々減り、昨年度の更新時に24名になっておりました。

今年は、その減少にピリオドを打つべく大月PVの追加募集をしました。

様々な活動から大月地区PVについて理解と興味を持っていただき、現PVと共に今後の活動を活性化していくため、6月23-24日の2日間で新規養成講習と救命講習の研修会を行いました。

15名ほどの募集をかけましたが、現PVの方々にも様々な方々にお声をかけていただき、19名の方が登録申込みをしてくださいました。

まずは、当事務所の小林自然保護官より自然公園法や足摺宇和海国立公園について、PV制度についてなどのお話。

続いて、現PV会員の宮崎氏による、大月PV活動の魅力をとっぷりと語っていただきました。

講習会

昼食の休憩を挟み、午後からはシュノーケリング指導研修です。

大月PVは、大月エコロジーキャンプ場を拠点に活動しています。

そのキャンプ場に宿泊した方のシュノ-ケリンク指導を依頼されたりする機会が大変多いのです。

そこで、一般の方に、シュノーケリングを指導するためにはどのように実施していくのか、どのような注意を促した方が良いのかなどを実際にシュノーケリングをしながら学びました。

グループに分かれて指導方法を学ぶ

シュノーケリング

交流会の食事準備で夕方はバタバタしましたが、参加者の方も色々手伝っていただきました。

ウツボが交流会に登場

参加者も一緒に交流会準備

ウツボの解体ショーがあったり、大月名物の魚(ギョ)ロッケやウツボ料理

など現PVによるおもてなし料理での交流会を開催。

交流会で勤続感謝状授与(杉本氏)

足摺宇和海の魅力を熱く語る

途中、勤続感謝状の授与式をしたり、現PVの中地氏による足摺宇和海の深い深い魅力と熱い思いを写真と共に紹介していただきました。

次の日は、幡多西部消防組合大月分署の職員による救命法講習。

基本的な心肺蘇生とAEDの使用方法や搬送方法などを学びました。

心肺蘇生とAED

実践練習

搬送法

また、受講者からは各種質問が相次ぎ、実際にこの現場で事故などが在ったときの対処方法や連絡についてなどの注意事項を聞いたりと、地元ならではの指導をしていただきました。

両日、みなさんしっかり講習を受けていただきました。

最後に登録意思の再確認を行ったところ、全員が新規登録を希望してくださいました。

この19名の登録手続きが完了したら、大月PVは24名から43名に増員!

平均年齢の49歳から43歳に若返りました。

今後、よりいっそう意欲的に活動を展開し、次の世代へと活動への熱き思いを語り継いで楽しく活動を続けていってくれることでしょう。

今年は、その減少にピリオドを打つべく大月PVの追加募集をしました。

様々な活動から大月地区PVについて理解と興味を持っていただき、現PVと共に今後の活動を活性化していくため、6月23-24日の2日間で新規養成講習と救命講習の研修会を行いました。

15名ほどの募集をかけましたが、現PVの方々にも様々な方々にお声をかけていただき、19名の方が登録申込みをしてくださいました。

まずは、当事務所の小林自然保護官より自然公園法や足摺宇和海国立公園について、PV制度についてなどのお話。

続いて、現PV会員の宮崎氏による、大月PV活動の魅力をとっぷりと語っていただきました。

講習会

昼食の休憩を挟み、午後からはシュノーケリング指導研修です。

大月PVは、大月エコロジーキャンプ場を拠点に活動しています。

そのキャンプ場に宿泊した方のシュノ-ケリンク指導を依頼されたりする機会が大変多いのです。

そこで、一般の方に、シュノーケリングを指導するためにはどのように実施していくのか、どのような注意を促した方が良いのかなどを実際にシュノーケリングをしながら学びました。

グループに分かれて指導方法を学ぶ

シュノーケリング

交流会の食事準備で夕方はバタバタしましたが、参加者の方も色々手伝っていただきました。

ウツボが交流会に登場

参加者も一緒に交流会準備

ウツボの解体ショーがあったり、大月名物の魚(ギョ)ロッケやウツボ料理

など現PVによるおもてなし料理での交流会を開催。

交流会で勤続感謝状授与(杉本氏)

足摺宇和海の魅力を熱く語る

途中、勤続感謝状の授与式をしたり、現PVの中地氏による足摺宇和海の深い深い魅力と熱い思いを写真と共に紹介していただきました。

次の日は、幡多西部消防組合大月分署の職員による救命法講習。

基本的な心肺蘇生とAEDの使用方法や搬送方法などを学びました。

心肺蘇生とAED

実践練習

搬送法

また、受講者からは各種質問が相次ぎ、実際にこの現場で事故などが在ったときの対処方法や連絡についてなどの注意事項を聞いたりと、地元ならではの指導をしていただきました。

両日、みなさんしっかり講習を受けていただきました。

最後に登録意思の再確認を行ったところ、全員が新規登録を希望してくださいました。

この19名の登録手続きが完了したら、大月PVは24名から43名に増員!

平均年齢の49歳から43歳に若返りました。

今後、よりいっそう意欲的に活動を展開し、次の世代へと活動への熱き思いを語り継いで楽しく活動を続けていってくれることでしょう。

2012年06月11日〔自然再生〕モイカ(アオリイカ)の産卵、次なる…

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

5月上旬に「モイカクラブ」の面々で海へ沈め設置した間伐材利用したモイカの産卵床の報告です。

竜串ダイビングセンターさんにお願いし、潜ったときに撮影した写真を提供していただきました。

沈めた間伐材の産卵床

設置したのは11日です。

5月14日AR日記 〔自然再生〕もいかくらぶ始動! http://c-chushikoku.env.go.jp/blog/2012/05/14/index.html

そして、話しによると、17日に潜って様子を確認したときには、全体的に量は少なめですが、3ポイントともすでに産卵がされていたとのこと。

産卵直後はキレイな乳白色の房が、日がたつにつれ茶色味がかってくるようです。

モイカの卵

少し時間がたち変色した卵

早く生み付けられたものの中にはすでに孵化しているものもあったようです。

こぼれんばかりにたわわに連なる卵の房とまでは行かずとも、少しずつでもモイカが産卵できる場所として少しずつ定着していってくれたら嬉しいですね。

まだまだ、モイカクラブの取り組みも始まったばかり。

今後引き続き活動を実施していくことで、モイカにも認められる存在になるかも…?!

実際に増えているのか減ってきているのかという判断はなかなか難しいものですが、この産卵床の取り組みを通し、モイカに限らず海中の生きものが安心して産卵(生息)できる環境を守っていきたいものですね。

竜串ダイビングセンターさんにお願いし、潜ったときに撮影した写真を提供していただきました。

沈めた間伐材の産卵床

設置したのは11日です。

5月14日AR日記 〔自然再生〕もいかくらぶ始動! http://c-chushikoku.env.go.jp/blog/2012/05/14/index.html

そして、話しによると、17日に潜って様子を確認したときには、全体的に量は少なめですが、3ポイントともすでに産卵がされていたとのこと。

産卵直後はキレイな乳白色の房が、日がたつにつれ茶色味がかってくるようです。

モイカの卵

少し時間がたち変色した卵

早く生み付けられたものの中にはすでに孵化しているものもあったようです。

こぼれんばかりにたわわに連なる卵の房とまでは行かずとも、少しずつでもモイカが産卵できる場所として少しずつ定着していってくれたら嬉しいですね。

まだまだ、モイカクラブの取り組みも始まったばかり。

今後引き続き活動を実施していくことで、モイカにも認められる存在になるかも…?!

実際に増えているのか減ってきているのかという判断はなかなか難しいものですが、この産卵床の取り組みを通し、モイカに限らず海中の生きものが安心して産卵(生息)できる環境を守っていきたいものですね。

2012年05月21日【大月PV】新規パークボランティア大募集中!

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

パークボランティアとは、国立公園等において自然観察会等の解説や美化清掃、自然保護などの活動を行う環境省に登録されている団体です。

足摺宇和海国立公園では、大月地区パークランティアの会があり、大月エコロジーキャンプ場を拠点に海の自然解説活動やシュノーケル・シーカヤックの指導等を実施しています。

またこの他、オニヒトデやサンゴ食巻貝の駆除やモニタリング活動など、公園内のサンゴ群集を保全する活動も行っています。

~活動の一例をご紹介~

シュノーケリング

交流会

勉強会

オニヒトデ駆除作業

勤続PVへ感謝状贈呈

(大月地区パークボランティアの会 http://otsukipv.net/ )

足摺宇和海国立公園では、活動するパークボランティアの会員が減少傾向にあり、活動そのものがままならなくなってきている現状があります。

今後も継続して様々な自然環境保全活動を展開していくためにも、意欲的に活動していただけるパークボランティアが新しく育ってほしいという願いがあります。

そこで、足摺宇和海国立公園内にいて一緒に活動していただけるパークボランティアを新規募集することになりました。

現在、大募集中です!

(PV募集要項は下記参照)

http://www.env.go.jp/park/ashizuri/topics/120427a.html

環境省がパークボランティアとして登録するためには、養成研修会を受講していただくことになります。

.JPG)

.JPG)

その養成講習会を6月23日(土)~24日(日)の2日間実施する予定です。

興味のある方は、ぜひ土佐清水自然保護官事務所までご連絡ください。

*******************************

土佐清水自然保護官事務所

TEL 0880-82-2350

FAX 0880-82-2358

Email RO-TOSASHIMIZU@env.go.jp

足摺宇和海国立公園では、大月地区パークランティアの会があり、大月エコロジーキャンプ場を拠点に海の自然解説活動やシュノーケル・シーカヤックの指導等を実施しています。

またこの他、オニヒトデやサンゴ食巻貝の駆除やモニタリング活動など、公園内のサンゴ群集を保全する活動も行っています。

~活動の一例をご紹介~

シュノーケリング

交流会

勉強会

オニヒトデ駆除作業

勤続PVへ感謝状贈呈

(大月地区パークボランティアの会 http://otsukipv.net/ )

足摺宇和海国立公園では、活動するパークボランティアの会員が減少傾向にあり、活動そのものがままならなくなってきている現状があります。

今後も継続して様々な自然環境保全活動を展開していくためにも、意欲的に活動していただけるパークボランティアが新しく育ってほしいという願いがあります。

そこで、足摺宇和海国立公園内にいて一緒に活動していただけるパークボランティアを新規募集することになりました。

現在、大募集中です!

(PV募集要項は下記参照)

http://www.env.go.jp/park/ashizuri/topics/120427a.html

環境省がパークボランティアとして登録するためには、養成研修会を受講していただくことになります。

その養成講習会を6月23日(土)~24日(日)の2日間実施する予定です。

興味のある方は、ぜひ土佐清水自然保護官事務所までご連絡ください。

*******************************

土佐清水自然保護官事務所

TEL 0880-82-2350

FAX 0880-82-2358

Email RO-TOSASHIMIZU@env.go.jp

2012年05月14日〔自然再生〕もいかくらぶ始動!

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

「もいかくらぶ」といっても何かのクラブ活動ではありません。

竜串自然再生事業の活動の1つで、漁業者と林業者とダイバーとが協力して海の環境保全をしていこうというもの。

竜串湾では、モイカ(アオリイカ)が産卵するための藻場が減少し、モイカそのものが少なくなりつつあるとのこと。

そこで、山と海が協力して、離れつつあるモイカを増やしていくことを目的とし、間伐材を使ったモイカの産卵床づくりを竜串湾にて実施することになりました。

大月町柏島にてモイカの産卵床づくりをおこなっている黒潮実感センターの神田さんの助言をいただきながら進めています。

間伐材の設置場所は、水深や海底環境、波のあたりなど様々な条件を満たさなければなりません。また、観光船や漁船の航路との調整も必要です。

数回に分けてみんなで話し合い、実際に竜串湾のどの箇所にどのようにして設置するか検討していきました。

.JPG)

設置前の打ち合わせ

そして、ついに先週より活動が本始動しました。

土佐清水市森林組合によって間伐されたスギ材を利用しています。今年度は、スギ材の先端部をケーソン(過去に竜串湾にて行われていた養殖筏を固定するために海底に設置されたもの)に固定する方法等で試すことになりました。

今回の作業工程としては、、、

①ダイバー部隊による設置場所調査

②林業部隊によるスギの間伐材の切り出し

③スギの疑似産卵床づくり(剪定と土嚢準備等)

④漁業部隊によるスギの疑似産卵床の運搬と投下

⑤ダイバー部隊による産卵床の設置

.JPG)

(モイカの気持ちになって)モイカが産卵したくなるようにスギの枝を間引く

.JPG)

漁師さんに協力しながら設置準備

.JPG)

ダイバーのみなさん

.JPG)

ポイントでスギの産卵床投下

設置時に船で待機していると、スギの産卵床を固定するための鉄筋を海底に打ち込む音が海から響いていました。

場所選定調査時は海水の濁りがでて海底の様子がほとんど見えない状態でしたが、設置の時は比較的透明度が高く、細かい作業は見えないもののケーソンやダイバーの動きは船の上からも見ることができました。

.JPG)

投下されたスギ材

.JPG)

鉄筋を海底に打ち込み

.JPG)

スギ材を固定

.JPG)

ケーソンにも固定

.JPG)

モイカの産卵床設置の一例

今回設置したのは3箇所。

今後は、ダイバー部隊が定期観測していくことになっています。

モイカの産卵は、海水温にもよるようですが例年5~6月にかけて。

漁業者、林業者、ダイバーなど多くの方が協力して進めてく取組によって、

たくさんのモイカが産卵し育っていくことを期待しつつ、本来の産卵できる環境が少しずつ整っていくことを期待したいですね。

※海中写真は、いずれも竜串ダイビングセンターより提供いただきました。

竜串自然再生事業の活動の1つで、漁業者と林業者とダイバーとが協力して海の環境保全をしていこうというもの。

竜串湾では、モイカ(アオリイカ)が産卵するための藻場が減少し、モイカそのものが少なくなりつつあるとのこと。

そこで、山と海が協力して、離れつつあるモイカを増やしていくことを目的とし、間伐材を使ったモイカの産卵床づくりを竜串湾にて実施することになりました。

大月町柏島にてモイカの産卵床づくりをおこなっている黒潮実感センターの神田さんの助言をいただきながら進めています。

間伐材の設置場所は、水深や海底環境、波のあたりなど様々な条件を満たさなければなりません。また、観光船や漁船の航路との調整も必要です。

数回に分けてみんなで話し合い、実際に竜串湾のどの箇所にどのようにして設置するか検討していきました。

設置前の打ち合わせ

そして、ついに先週より活動が本始動しました。

土佐清水市森林組合によって間伐されたスギ材を利用しています。今年度は、スギ材の先端部をケーソン(過去に竜串湾にて行われていた養殖筏を固定するために海底に設置されたもの)に固定する方法等で試すことになりました。

今回の作業工程としては、、、

①ダイバー部隊による設置場所調査

②林業部隊によるスギの間伐材の切り出し

③スギの疑似産卵床づくり(剪定と土嚢準備等)

④漁業部隊によるスギの疑似産卵床の運搬と投下

⑤ダイバー部隊による産卵床の設置

(モイカの気持ちになって)モイカが産卵したくなるようにスギの枝を間引く

漁師さんに協力しながら設置準備

ダイバーのみなさん

ポイントでスギの産卵床投下

設置時に船で待機していると、スギの産卵床を固定するための鉄筋を海底に打ち込む音が海から響いていました。

場所選定調査時は海水の濁りがでて海底の様子がほとんど見えない状態でしたが、設置の時は比較的透明度が高く、細かい作業は見えないもののケーソンやダイバーの動きは船の上からも見ることができました。

投下されたスギ材

鉄筋を海底に打ち込み

スギ材を固定

ケーソンにも固定

モイカの産卵床設置の一例

今回設置したのは3箇所。

今後は、ダイバー部隊が定期観測していくことになっています。

モイカの産卵は、海水温にもよるようですが例年5~6月にかけて。

漁業者、林業者、ダイバーなど多くの方が協力して進めてく取組によって、

たくさんのモイカが産卵し育っていくことを期待しつつ、本来の産卵できる環境が少しずつ整っていくことを期待したいですね。

※海中写真は、いずれも竜串ダイビングセンターより提供いただきました。

2012年05月08日〔篠山〕アケボノツツジ

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

篠山アケボノツツジ

足摺宇和海国立公園の一部である篠山では、アケボノツツジの開花時期に、篠山観光開発協議会のメンバーである関係市町などが中心となり、駐車場の整備などを含めたパトロールを毎年実施しています。

当所も登山道のパトロールを担当し4月30日と5月6日に篠山へ行ってきました。

アケボノツツジの開花としては、平年4月の下旬頃、みどりの日前後から見頃を迎えていきます。篠山までの道路は、すいすい行けるような大きな道ではないですが、この時期は登山客で賑わいます。

今年のゴールデンウィーク前半は雲行きが怪しく雨が降る日もありました。

5月1日には、地元中学生を交えた篠山清掃登山が予定されていましたが、雨のため中止になりました。

4月30日もあいにくの雨。

駐車場にも登山客の車は少なめでした。

早速合羽に長靴姿でアケボノツツジの開花状況を確認しに行きました。

山頂付近では、数は多くないものの、霧がかかる中ピンク色のアケボノツツジの花が目に飛び込んできました。

木によっては満開のもの、まだまだ花芽が膨らんでいないものなど様々。

やっぱり花は青空のほうが写真としては良いなぁとつぶやいていたら、雨にめげずに山頂に上がってきた登山者に遭遇しました。

同じように写真に納めていました。

5月6日の天気は、晴れ時々曇り。

この日は第1駐車場も満車になり、第2駐車場から登ってきたという方も多くいました。

晴れれば、駐車場も満車

この日は太陽が出ていましたが、あいにく花のピークは過ぎており、チラチラと咲いている程度。

ピークを過ぎ花もちらほら

大阪などの都心部からツアーでやってきたという団体様やガイドブック片手に登って来られる方もいらっしゃいました。

たくさんの登山者から「花はまだなの?」「花はどこに咲いているの?」という質問が多数投げかけられ、ピークは過ぎていることを伝えると非常に残念がっていました。

天気も良くハイキング日和

しかし、様々な方々とお話をさせていただいて、「また来年もぜひ見に来てほしい」と伝えるとみなさん笑顔で「また来ます!」と言ってくださり、心温かい気持ちになりました。

実際に、山頂でお会いした人から「一昨年もおったでしょ?」と話しかけられるということもありました。

自然は、様々な要因で毎年変動するものなので、“ばっちりのタイミング”にあわせるというのはなかなか難しいものです。

毎年とまではいかずとも、時折足を運んで、花だけでない山の楽しみをそれぞれに感じてほしいですね。

足摺宇和海国立公園の一部である篠山では、アケボノツツジの開花時期に、篠山観光開発協議会のメンバーである関係市町などが中心となり、駐車場の整備などを含めたパトロールを毎年実施しています。

当所も登山道のパトロールを担当し4月30日と5月6日に篠山へ行ってきました。

アケボノツツジの開花としては、平年4月の下旬頃、みどりの日前後から見頃を迎えていきます。篠山までの道路は、すいすい行けるような大きな道ではないですが、この時期は登山客で賑わいます。

今年のゴールデンウィーク前半は雲行きが怪しく雨が降る日もありました。

5月1日には、地元中学生を交えた篠山清掃登山が予定されていましたが、雨のため中止になりました。

4月30日もあいにくの雨。

駐車場にも登山客の車は少なめでした。

早速合羽に長靴姿でアケボノツツジの開花状況を確認しに行きました。

山頂付近では、数は多くないものの、霧がかかる中ピンク色のアケボノツツジの花が目に飛び込んできました。

木によっては満開のもの、まだまだ花芽が膨らんでいないものなど様々。

やっぱり花は青空のほうが写真としては良いなぁとつぶやいていたら、雨にめげずに山頂に上がってきた登山者に遭遇しました。

同じように写真に納めていました。

5月6日の天気は、晴れ時々曇り。

この日は第1駐車場も満車になり、第2駐車場から登ってきたという方も多くいました。

晴れれば、駐車場も満車

この日は太陽が出ていましたが、あいにく花のピークは過ぎており、チラチラと咲いている程度。

ピークを過ぎ花もちらほら

大阪などの都心部からツアーでやってきたという団体様やガイドブック片手に登って来られる方もいらっしゃいました。

たくさんの登山者から「花はまだなの?」「花はどこに咲いているの?」という質問が多数投げかけられ、ピークは過ぎていることを伝えると非常に残念がっていました。

天気も良くハイキング日和

しかし、様々な方々とお話をさせていただいて、「また来年もぜひ見に来てほしい」と伝えるとみなさん笑顔で「また来ます!」と言ってくださり、心温かい気持ちになりました。

実際に、山頂でお会いした人から「一昨年もおったでしょ?」と話しかけられるということもありました。

自然は、様々な要因で毎年変動するものなので、“ばっちりのタイミング”にあわせるというのはなかなか難しいものです。

毎年とまではいかずとも、時折足を運んで、花だけでない山の楽しみをそれぞれに感じてほしいですね。

そんなに大きな川ではないですが、ちょっとした川遊びや生きもの探しにはちょうど良いサイズ。

大岐地区には幡陽小学校があり約30名の全校生徒のうち、子ども会に参加しているのはその内の1~6年生あわせて11名。

7月10日に、この11名と幡陽小学校の先生や大岐福祉センターの職員と共に「大岐川の生きもの探し」をしてきました。

平成21年度にも同じようにお声かけをいただきましたが、実施する前日に降った雨で川が増水したため、「川の生きもの探し」を中止して室内プログラムになりました。

平成23年度では、子ども会にて再度「川の生きもの探し」を行おうとしたら、台風6号接近に伴い学校閉鎖になり必然的に子ども会も中止に…。

そして今年度、3度目の挑戦。

「今年度は子ども会で室内プログラムが続いているので屋外プログラムを実施したい。もし天候が悪ければ中止ではなく別日程に延期する」とのことでしたが、なにぶん梅雨時期です。

今年も期待できないかなと思いきや、午前中にスコールのようにザァ~っと降った雨もお昼前には止みました。

思ったより降らず増水もしていないということで安全確認がとれたため、

ようやく「川の生きもの探し」を実施にいたりました。

すぐ後ろには大岐ノ浜の海が広がっている場所です。

海の入り口、川の終わりである汽水域。

ややしょっぱみが残る川の中に入りながら箱めがねやゴーグルで川底をのぞき込みながら生きもの探しをしていきました。

最初は足首まで、しかし徐々に膝まで、腰までとずんずん進み、

全身どっぷり…と最終的には入ってしまい、後半はほとんどシュノーケリングになってしまいました。

網で捕まえ観察したのは、ヨウジウオやハゼの仲間などの魚やクロベンケイガニやイシガニ、ミナミテナガエビ等々。

捕獲生物の一部

左)魚類:ゴクラクハゼ・クロコハゼ・ヨウジウオ

右)エビカニ類:クロベンケイガニ・イシガニ・ミナミテナガエビ 等々

授業を終えてからの夕方1時間弱ととても短い時間だったため、子ども達はまだまだ入ってガサガサしたそうな雰囲気ではありましたが、みんなご近所さんなのでいつでも来てできるのです。

梅雨が明ければ天気も安定し、夏休みが始まれば子ども達の野外活動のピークを迎えることになりますね。