足摺宇和海国立公園 土佐清水

298件の記事があります。

2013年03月14日土佐清水市 観光開き2013・竜串奇岩フェスティバル

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

「足摺宇和海国立公園・竜串海域公園」をPRすると共に、土佐清水市を訪れる観光客の受け入れ体制を図る事を目的とし、土佐清水市で3月10日(日)に観光開きが行われました。

例年では1月に海の駅にて観光シーズンの幕開けを飾るため行われておりましたが、今年は奇岩フェスタとあわせて賑やかに執り行われることとなりました。

観光開き式典(神事等)やステージイベント、よさこい踊り、もち投げ、各種屋台・ワークショップなどなど。

ステージイベントでは、

.JPG)

当事務所の自然保護官が環境省や国立公園のPRトークを行いました。

また、ブースでは、

自然再生協議会メンバーである竜串地域の諸施設と協力して、

足摺宇和海国立公園をアピールブースや

オニヒトデが入った見るだけプール

海の生きものタッチングプール、

サメの歯ペンダント作りが行われました。

クイズを交えながら、生物多様性や国立公園について、様々な生きものについてを紹介していきました。

なかなか日々の中でこういった一般の方とのふれあいの中で、国立公園を意識する機会は少ないものです。

こういったイベントで少しでも観光客や地元の方々にアピールし、この目の前に広がる自然への愛着が増すきっかけになってくれれば嬉しい運びですね。

例年では1月に海の駅にて観光シーズンの幕開けを飾るため行われておりましたが、今年は奇岩フェスタとあわせて賑やかに執り行われることとなりました。

観光開き式典(神事等)やステージイベント、よさこい踊り、もち投げ、各種屋台・ワークショップなどなど。

ステージイベントでは、

当事務所の自然保護官が環境省や国立公園のPRトークを行いました。

また、ブースでは、

自然再生協議会メンバーである竜串地域の諸施設と協力して、

足摺宇和海国立公園をアピールブースや

オニヒトデが入った見るだけプール

海の生きものタッチングプール、

サメの歯ペンダント作りが行われました。

クイズを交えながら、生物多様性や国立公園について、様々な生きものについてを紹介していきました。

なかなか日々の中でこういった一般の方とのふれあいの中で、国立公園を意識する機会は少ないものです。

こういったイベントで少しでも観光客や地元の方々にアピールし、この目の前に広がる自然への愛着が増すきっかけになってくれれば嬉しい運びですね。

2013年03月01日〔三崎小学校環境学習〕H24-10「学習発表会」

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

2月24日に三崎小学校全校生徒による校内発表会がありました。

1~6年生のそれぞれに総合学習の時間を利用した学習の発表です。

5年生は、竜串自然再生で行われている環境学習について。

今回はなかなか工夫を凝らした面白い発表でした。

5年生の発表は、テレビ番組をまねて放送するというもの。番組タイトルは「MSK5マリンゴールド」というローカルニュース番組です。

ニュース「MSK5マリンゴールド」

児童それぞれが、スタジオのニュースキャスターや現場リポーター、授業風景を取材される5年児童と講師の役柄にわかれ展開していきました。

番組の間に「竜串へ行こう!!」というCMも挟まれていたり…。

ニュースは、海の学習や川の学習、そして山の学習について報道されておりました。

見残しの奇岩をみたりシュノーケリングしたり、川の生きもの調べでテナガエビについて学んだこと、ケモノ道を通ったことなど様々です。

また間伐体験の所では、木が倒れるまでの動画を用いてノコギリを使って切っているように見せていたりしました。

動画を駆使し、間伐体験を熱演

また、毎回カメラを持って同行し子ども達の学習の様子を見守ってきたARの私ですが、児童の1人が私の役もやってくれていたことにとても驚き嬉しく思いました。

毎年毎年、児童たちは工夫を凝らして発表しているので、この発表を通し竜串の海を中心とした山川里海の地元の自然のすばらしさについて、自分自身また保護者を含めた地域をも巻き込む影響力につながってくれたら嬉しい限りですね。

いろんな方々に見聞きしていただく機会がもっと増えると様々なつながりや広がりが増えていくことかと思います。

来年の5年生の環境学習ではどんな展開が待っているのか楽しみですね。

1~6年生のそれぞれに総合学習の時間を利用した学習の発表です。

5年生は、竜串自然再生で行われている環境学習について。

今回はなかなか工夫を凝らした面白い発表でした。

5年生の発表は、テレビ番組をまねて放送するというもの。番組タイトルは「MSK5マリンゴールド」というローカルニュース番組です。

ニュース「MSK5マリンゴールド」

児童それぞれが、スタジオのニュースキャスターや現場リポーター、授業風景を取材される5年児童と講師の役柄にわかれ展開していきました。

番組の間に「竜串へ行こう!!」というCMも挟まれていたり…。

ニュースは、海の学習や川の学習、そして山の学習について報道されておりました。

見残しの奇岩をみたりシュノーケリングしたり、川の生きもの調べでテナガエビについて学んだこと、ケモノ道を通ったことなど様々です。

また間伐体験の所では、木が倒れるまでの動画を用いてノコギリを使って切っているように見せていたりしました。

動画を駆使し、間伐体験を熱演

また、毎回カメラを持って同行し子ども達の学習の様子を見守ってきたARの私ですが、児童の1人が私の役もやってくれていたことにとても驚き嬉しく思いました。

毎年毎年、児童たちは工夫を凝らして発表しているので、この発表を通し竜串の海を中心とした山川里海の地元の自然のすばらしさについて、自分自身また保護者を含めた地域をも巻き込む影響力につながってくれたら嬉しい限りですね。

いろんな方々に見聞きしていただく機会がもっと増えると様々なつながりや広がりが増えていくことかと思います。

来年の5年生の環境学習ではどんな展開が待っているのか楽しみですね。

2013年02月25日協働型環境学習の新たな展開!「竜串自然再生学習」

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

足摺海洋館による環境学習プログラムのパンフレットが発行され、その学習が幡多エリアにて展開されることになりました。

10項目の学習プログラムの中の一つとして、「竜串自然再生学習」の項目があり、「竜串自然再生」の普及啓発の場を設けていただきました。

当事務所や協議会メンバーが協働で約1時間の学習を行います。

その記念すべき竜串自然再生学習の第1回目が、2月21日(木)に足摺海洋館内にて宿毛市にある橋上中学校の20名に行いました。

橋上中学校は、宿毛市の山側の学校で、どちらかというと国立公園としては篠山の方が馴染みのある学校かと思います。

そんな学校が海の学習として竜串自然再生の学習を選んでくださったのはありがたいことです。

普段小学生への環境学習が多い当事務所ですが、今回は中学生対象です。

「自然再生」という言葉自体やや難しく理解しにくいですが、中学生であれば保全活動少し具体的な話しができるのでより学習要素が強くでてくれます。

まずが足摺宇和海国立公園のエリアや形態の紹介、そこから竜串にスポットをあて竜串湾内の歴史(サンゴの衰退・西南豪雨からの復活等)について、その経緯の森・川・海での取り組みついて等をお話しさせていただきました。

今回は室内座学での学習でしたが、これをきっかけに興味を持ち、今度は体験型の環境学習の時間を設けて再度訪れてくれるとより学習内容が実感できるのではないかと思います。

土佐清水市内の学校にとどまらず、幡多エリア、管内市町村、四国…と興味を持って下さった方々へ理解を深めていただくためにこういった環境学習の場を少しでも展開していけるように他施設とも協働していくことが大切ですね。

10項目の学習プログラムの中の一つとして、「竜串自然再生学習」の項目があり、「竜串自然再生」の普及啓発の場を設けていただきました。

当事務所や協議会メンバーが協働で約1時間の学習を行います。

その記念すべき竜串自然再生学習の第1回目が、2月21日(木)に足摺海洋館内にて宿毛市にある橋上中学校の20名に行いました。

橋上中学校は、宿毛市の山側の学校で、どちらかというと国立公園としては篠山の方が馴染みのある学校かと思います。

そんな学校が海の学習として竜串自然再生の学習を選んでくださったのはありがたいことです。

普段小学生への環境学習が多い当事務所ですが、今回は中学生対象です。

「自然再生」という言葉自体やや難しく理解しにくいですが、中学生であれば保全活動少し具体的な話しができるのでより学習要素が強くでてくれます。

まずが足摺宇和海国立公園のエリアや形態の紹介、そこから竜串にスポットをあて竜串湾内の歴史(サンゴの衰退・西南豪雨からの復活等)について、その経緯の森・川・海での取り組みついて等をお話しさせていただきました。

今回は室内座学での学習でしたが、これをきっかけに興味を持ち、今度は体験型の環境学習の時間を設けて再度訪れてくれるとより学習内容が実感できるのではないかと思います。

土佐清水市内の学校にとどまらず、幡多エリア、管内市町村、四国…と興味を持って下さった方々へ理解を深めていただくためにこういった環境学習の場を少しでも展開していけるように他施設とも協働していくことが大切ですね。

2013年02月14日国立公園PRブース出展 in 足摺椿まつり

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

2月9日(土)・10日(日)の2日間で、「第39回足摺椿まつり・椿咲くもてなし観光」が開催されました。

足摺のツバキ、見頃はもう少し先?!

先日の大寒波で椿自体は咲いているものの見頃というには少し早い感じでしたが、両日とも快晴で青空のもと心地よい2日間となりました。

今季は、まだまだ足摺岬のツバキを楽しめる期間が長くありそうです。

この椿まつりでの2日間の来場者は約2,000名強。

足摺岬もやや渋滞気味で賑わいました

開催された内容は、なかなか盛りだくさんです。

・足摺の叫び「夢の一文字・揮毫・展示」

・観光ボランティアによる足摺の七不思議ガイドツアー

・船での海上遊覧

・椿の記念植樹体験

・土佐清水のご当地アイドルSSD38のオリジナル曲披露

・足摺大漁鍋(伊勢エビ・つみれ汁)

・竜串観光振興会によるキャンドルづくり

・特産品販売 …等

土佐清水のゆるキャラも登場!記念撮影(左から宗田そーだ君・宗田ぶっしー君・椿姫ちゃん)です。

これらに混じり、当事務所と黒潮生物研究所の合同での足摺宇和海国立公園の景観と生きものをアピールするためのブースを出展しました。

海の国立公園のイメージが強い足摺宇和海国立公園ですが、法華津峠や滑床・成川渓谷、篠山など山側も含まれていることや、普段なかなか見ることができない海中の様子を写真で紹介しました。

国立公園PRブース

一年を通して足摺宇和海国立公園へ訪れていただきたいので、春・夏・秋におすすめなスポットも紹介しました。

また、黒潮生物研究所が所蔵している生きものの標本(サンゴやヒトデ、ウニ・貝、ウミガメの頭骨、クジラの頭骨 等)を展示し、見たり触ったりしていただきました。標本は皆さんに大人気でした。

今話題の「サンゴ占い」に挑戦中。あなたは何サンゴ??

その他には、

国立公園と生きもののクイズに挑戦して、理解を深めてもらいました。(挑戦者には、生物多様性キャラクター「タヨちゃんサトくんと仲間達」のグッズをプレゼントさせてもらいました。)

国立公園やそこに住む生きものについて、あまり知らなかった方、詳しい方など様々でしたが、少しでも興味がわいてくれる人が増えたら嬉しい限りですね。

観光客や地元の方々に国立公園の魅力を知っていただく場としてブース展示は絶好の機会なので、今後も様々なイベントで楽しくアピール展開していきたいです。

足摺のツバキ、見頃はもう少し先?!

先日の大寒波で椿自体は咲いているものの見頃というには少し早い感じでしたが、両日とも快晴で青空のもと心地よい2日間となりました。

今季は、まだまだ足摺岬のツバキを楽しめる期間が長くありそうです。

この椿まつりでの2日間の来場者は約2,000名強。

足摺岬もやや渋滞気味で賑わいました

開催された内容は、なかなか盛りだくさんです。

・足摺の叫び「夢の一文字・揮毫・展示」

・観光ボランティアによる足摺の七不思議ガイドツアー

・船での海上遊覧

・椿の記念植樹体験

・土佐清水のご当地アイドルSSD38のオリジナル曲披露

・足摺大漁鍋(伊勢エビ・つみれ汁)

・竜串観光振興会によるキャンドルづくり

・特産品販売 …等

土佐清水のゆるキャラも登場!記念撮影(左から宗田そーだ君・宗田ぶっしー君・椿姫ちゃん)です。

これらに混じり、当事務所と黒潮生物研究所の合同での足摺宇和海国立公園の景観と生きものをアピールするためのブースを出展しました。

海の国立公園のイメージが強い足摺宇和海国立公園ですが、法華津峠や滑床・成川渓谷、篠山など山側も含まれていることや、普段なかなか見ることができない海中の様子を写真で紹介しました。

国立公園PRブース

一年を通して足摺宇和海国立公園へ訪れていただきたいので、春・夏・秋におすすめなスポットも紹介しました。

また、黒潮生物研究所が所蔵している生きものの標本(サンゴやヒトデ、ウニ・貝、ウミガメの頭骨、クジラの頭骨 等)を展示し、見たり触ったりしていただきました。標本は皆さんに大人気でした。

今話題の「サンゴ占い」に挑戦中。あなたは何サンゴ??

その他には、

国立公園と生きもののクイズに挑戦して、理解を深めてもらいました。(挑戦者には、生物多様性キャラクター「タヨちゃんサトくんと仲間達」のグッズをプレゼントさせてもらいました。)

国立公園やそこに住む生きものについて、あまり知らなかった方、詳しい方など様々でしたが、少しでも興味がわいてくれる人が増えたら嬉しい限りですね。

観光客や地元の方々に国立公園の魅力を知っていただく場としてブース展示は絶好の機会なので、今後も様々なイベントで楽しくアピール展開していきたいです。

2013年02月08日第9回竜串自然再生協議会を実施

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

2月7日午後より、第9回目竜串自然再生協議会を行いました。

山・川・海の専門家、漁業、林業、観光業、行政、地域住民等という様々な方々(団体・個人会員)が出席し、竜串自然再生の取り組みや今後のことについて話し合われる会です。

「竜串自然再生に関わる平成24年度の実施した取り組みについて」では、継続的に行っているものや新しく始めた取り組みについて発表されました。

・オニヒトデ等の駆除とモニタリングについて

・竜串漁港の整備

・藻場の再生(ウニの駆除)

・グリーンワーカー事業での見残し地区清掃

・県市有林の間伐

・国有林の治山事業

・「もいかくらぶ(間伐材を使ったアオリイカの産卵床づくり)」の取り組み

・各種イベントでのPRブース展示出展

・足摺宇和海国立公園指定40周年記念シンポジウムについて

・環境学習チームで継続している三崎小学校5年生の環境学習について

・土佐清水市内小中学校対象の環境教育についてのアンケート

・地元小学校の植樹体験と自然再生学習について

・海域の生物調査や濁り調査結果について …等

そして、「竜串自然再生事業の今後の取り組みについて」では、今までの取り組みの整理や行動計画の策定、将来に向けた自然再生協議会の体制検討等について話しあわれました。

その後、協議会としては昨年より実施している特別講演を今年も実施しました。

広島県の西中国山地にある八幡高原で自然再生を行っている「芸北 高原の自然館」の学芸員である白川 勝信さんをお招きし、「多様な主体との協働をつくるための『仕組み』と『努力』」と題した講演をしていただきました。

.JPG)

特別講演 白川 勝信氏(芸北 高原の自然館学芸員)

実際に広島で行われている取り組みの紹介やこの竜串自然再生協議会に出席し比較して感じたことなどをお話してくださいました。

山で行われている自然再生と海で行われているものでは、やり方や内容は大きく違いますが、どちらも自然再生事業。

場所は違えど、今後の取り組みの参考になって各主体で新たな取り組みが活発化してくれると今後の動きも楽しみになりますね。

竜串自然再生事業の詳細は、下記参照。

(竜串自然再生プロジェクト http://www.tatsukushi-saisei.com/top.html )

山・川・海の専門家、漁業、林業、観光業、行政、地域住民等という様々な方々(団体・個人会員)が出席し、竜串自然再生の取り組みや今後のことについて話し合われる会です。

「竜串自然再生に関わる平成24年度の実施した取り組みについて」では、継続的に行っているものや新しく始めた取り組みについて発表されました。

・オニヒトデ等の駆除とモニタリングについて

・竜串漁港の整備

・藻場の再生(ウニの駆除)

・グリーンワーカー事業での見残し地区清掃

・県市有林の間伐

・国有林の治山事業

・「もいかくらぶ(間伐材を使ったアオリイカの産卵床づくり)」の取り組み

・各種イベントでのPRブース展示出展

・足摺宇和海国立公園指定40周年記念シンポジウムについて

・環境学習チームで継続している三崎小学校5年生の環境学習について

・土佐清水市内小中学校対象の環境教育についてのアンケート

・地元小学校の植樹体験と自然再生学習について

・海域の生物調査や濁り調査結果について …等

そして、「竜串自然再生事業の今後の取り組みについて」では、今までの取り組みの整理や行動計画の策定、将来に向けた自然再生協議会の体制検討等について話しあわれました。

その後、協議会としては昨年より実施している特別講演を今年も実施しました。

広島県の西中国山地にある八幡高原で自然再生を行っている「芸北 高原の自然館」の学芸員である白川 勝信さんをお招きし、「多様な主体との協働をつくるための『仕組み』と『努力』」と題した講演をしていただきました。

特別講演 白川 勝信氏(芸北 高原の自然館学芸員)

実際に広島で行われている取り組みの紹介やこの竜串自然再生協議会に出席し比較して感じたことなどをお話してくださいました。

山で行われている自然再生と海で行われているものでは、やり方や内容は大きく違いますが、どちらも自然再生事業。

場所は違えど、今後の取り組みの参考になって各主体で新たな取り組みが活発化してくれると今後の動きも楽しみになりますね。

竜串自然再生事業の詳細は、下記参照。

(竜串自然再生プロジェクト http://www.tatsukushi-saisei.com/top.html )

2013年01月29日〔自然観察会〕大寒波到来!寒さに負けない野鳥観察会

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

1年の中で最も寒いといわれる1月の終わりから2月のはじめ。

今年も大寒波がやってきました。

その大寒波で前日から爆風が吹き荒れた次の日1月26日(土)に自然観察会「寒い冬こそ野鳥を探してウォッチング」を西南鳥獣保護区である下ノ加江川から海岸にかけての場所で実施しました。

今回は、日本野鳥の会の濱田哲暁さん他数名を講師にお迎えしました。

開催当日、太陽はでていたものの風はおさまることなく、海は白波がたち、山の木々は右に左にと風にあおられ傾いていました。そんな中ではありましたが、この寒波に負けず集合してくれたのは2家族9名です。

まずは、野鳥観察に欠かせない道具である双眼鏡や望遠鏡などに慣れるために使い方を学び、近くの木の梢や遠くの物など対象物を双眼鏡に入れる練習しました。

そんな練習をみんなでしている最中に小鳥が比較的近くにやってきました。

みんな練習の成果を発揮。双眼鏡でのぞき観察し、口々に「かわいい~。初めてじっくり見た!!」とやや興奮ぎみ。

双眼鏡ではなかなか見つけられない人のために講師のみなさんが望遠鏡でも観察できるようにセットして全員が確認できました。

早速図鑑で確認

ジョウビタキのメス

早速“観察のしおり”や図鑑で確認し、ジョウビタキのメスということがわかりました。

双眼鏡や望遠鏡で見ることで形や色がはっきり見え、目の前にいる鳥が何か?というところまでわかると観察も楽しくなってきます。

双眼鏡になれてきたところで、早速ゆっくり歩きながら鳥を探していきます。

民家の生け垣や上空、畑など様々な所に野鳥の姿が見られました。

上空で旋回するノスリ(猛禽類)を観察

身近なカラスも実は数種類

水辺の鳥観察

下ノ加江川の河口にやってくると、川にカモやカモメ類が群れでまとまっていたり、中州で強風に首を縮めたカワウやサギ類を観察しました。

砂浜にあったモグラ塚やイタチの足跡も観察

お昼も近くなった頃、だんだんと太陽が隠れ始め時雨れてしまい、お弁当休憩後に砂浜の動物痕跡探しを行う予定でしたが、マイクロバスに避難し、講師からの鳥のお話時間にしました。

今日見ることができた鳥についてなどのまとめ時間

観察できた鳥についてや季節で観察できる鳥の違い、鳥と仲良くなる方法、おすすめの図鑑や双眼鏡についてなど様々なお話がありました。

今回は強風のため、出てきてくれた野鳥は全体的に少なかったようですが、猛禽類や水鳥類、渡鳥・留鳥など21種類の野鳥を確認することができました。

参加者のみなさんは、「家の近くにもよく鳥が来ているのでこれからはもっとよく見てみたい」という感想もあり、一時はどうなるかと思いましたが、寒さと戦いながらの観察会は何とか無事終了を迎えました。

【講師提供写真】

.JPG)

左上)メジロ 右上)アオサギ

左下)ヒドリガモ 右下)セグロカモメ

※観察できた鳥の一部です。

.JPG)

前日の下見ではカワセミも見られたようですが、当日は残念なことに出てきてくれませんでした。別の機会に期待!

今年も大寒波がやってきました。

その大寒波で前日から爆風が吹き荒れた次の日1月26日(土)に自然観察会「寒い冬こそ野鳥を探してウォッチング」を西南鳥獣保護区である下ノ加江川から海岸にかけての場所で実施しました。

今回は、日本野鳥の会の濱田哲暁さん他数名を講師にお迎えしました。

開催当日、太陽はでていたものの風はおさまることなく、海は白波がたち、山の木々は右に左にと風にあおられ傾いていました。そんな中ではありましたが、この寒波に負けず集合してくれたのは2家族9名です。

まずは、野鳥観察に欠かせない道具である双眼鏡や望遠鏡などに慣れるために使い方を学び、近くの木の梢や遠くの物など対象物を双眼鏡に入れる練習しました。

そんな練習をみんなでしている最中に小鳥が比較的近くにやってきました。

みんな練習の成果を発揮。双眼鏡でのぞき観察し、口々に「かわいい~。初めてじっくり見た!!」とやや興奮ぎみ。

双眼鏡ではなかなか見つけられない人のために講師のみなさんが望遠鏡でも観察できるようにセットして全員が確認できました。

早速図鑑で確認

ジョウビタキのメス

早速“観察のしおり”や図鑑で確認し、ジョウビタキのメスということがわかりました。

双眼鏡や望遠鏡で見ることで形や色がはっきり見え、目の前にいる鳥が何か?というところまでわかると観察も楽しくなってきます。

双眼鏡になれてきたところで、早速ゆっくり歩きながら鳥を探していきます。

民家の生け垣や上空、畑など様々な所に野鳥の姿が見られました。

上空で旋回するノスリ(猛禽類)を観察

身近なカラスも実は数種類

水辺の鳥観察

下ノ加江川の河口にやってくると、川にカモやカモメ類が群れでまとまっていたり、中州で強風に首を縮めたカワウやサギ類を観察しました。

砂浜にあったモグラ塚やイタチの足跡も観察

お昼も近くなった頃、だんだんと太陽が隠れ始め時雨れてしまい、お弁当休憩後に砂浜の動物痕跡探しを行う予定でしたが、マイクロバスに避難し、講師からの鳥のお話時間にしました。

今日見ることができた鳥についてなどのまとめ時間

観察できた鳥についてや季節で観察できる鳥の違い、鳥と仲良くなる方法、おすすめの図鑑や双眼鏡についてなど様々なお話がありました。

今回は強風のため、出てきてくれた野鳥は全体的に少なかったようですが、猛禽類や水鳥類、渡鳥・留鳥など21種類の野鳥を確認することができました。

参加者のみなさんは、「家の近くにもよく鳥が来ているのでこれからはもっとよく見てみたい」という感想もあり、一時はどうなるかと思いましたが、寒さと戦いながらの観察会は何とか無事終了を迎えました。

【講師提供写真】

左上)メジロ 右上)アオサギ

左下)ヒドリガモ 右下)セグロカモメ

※観察できた鳥の一部です。

前日の下見ではカワセミも見られたようですが、当日は残念なことに出てきてくれませんでした。別の機会に期待!

2013年01月21日〔三崎小学校環境学習〕H24-9「竜串自然再生と森川海のつながり」

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

2013年、年明け1番の環境学習は、1月16日(水)。

今回は当事務所の小林自然保護官が講師となり、6月から学習してきた海・川・山の振り返りをしつつ竜串の自然再生についての授業を行いました。

6月から回を重ね9回目となり、今回は最後のまとめでもありました。

まずは、各回で学習してきた振り返り。何を体験し学習してきたかを思い出していきます。

海について…魚やサンゴ、爪白でのシュノーケリング・見残し海岸のシコロサンゴ群集等

川について…川の生きもの調べ・テナガエビについて

山について…山のケモノ道探検・間伐体験等

それぞれに思い出されることは違うようですが、他の人の意見を聞いて少しずつ記憶を起こしあれもこれも…とでてきていました。

次に、では我々環境省がみんなとなぜ一緒にこういった学習をしているのかのお話。

まずは国立公園の説明からレンジャーの仕事について紹介し、自然再生を語るには切っても切れない西南豪雨災害についても触れないわけにはいきません。

これが地域で取り組む自然再生のきっかけでもあります。

児童みんなで決めた年間テーマ「知らせよう!美しい竜串の海のこと」。

このテーマの通り「では、だれに伝えたいのか?」を考え発表してもらいました。

伝えたい相手は、親や地域の方々、日本中のみんな、いや世界に!という声。

では、「何を伝えるのか?竜串の魅力って何だろう?」では、すばらしい自然や様々な生きものがいることはもちろん、「壊滅的になったサンゴを地域みんなで取り組んで再生させた場所だから守りたい!」という意見もありました。

山川海の学習を通して自然再生を知り、そこには地域の方々のすばらしい協力体制があって成し遂げられているということを感じ取っていたからこそでた意見。

地域の人そのものの魅力を感じ、それを伝えたいという児童からの言葉に感動です。

これまでの各々の学習を、6年生で海底館のこどもガイドを行う予定です。

6年生になり様々な学習を取り込んでいく中で5年時に学んだ環境学習を思い出しつつ、自分自身の中でかみ砕いて自分の気持ちと言葉で竜串の魅力について多くの方に伝えていってほしいと思います。

●竜串自然再生プロジェクト http://www.tatsukushi-saisei.com/top.html

●ぼくも!わたしも! みんなで進めよう竜串自然再生 パンフレット(PDF)http://www.tatsukushi-saisei.com/shiryoushitu/pdfpanf/panf4/all.pdf

今回は当事務所の小林自然保護官が講師となり、6月から学習してきた海・川・山の振り返りをしつつ竜串の自然再生についての授業を行いました。

6月から回を重ね9回目となり、今回は最後のまとめでもありました。

まずは、各回で学習してきた振り返り。何を体験し学習してきたかを思い出していきます。

海について…魚やサンゴ、爪白でのシュノーケリング・見残し海岸のシコロサンゴ群集等

川について…川の生きもの調べ・テナガエビについて

山について…山のケモノ道探検・間伐体験等

それぞれに思い出されることは違うようですが、他の人の意見を聞いて少しずつ記憶を起こしあれもこれも…とでてきていました。

次に、では我々環境省がみんなとなぜ一緒にこういった学習をしているのかのお話。

まずは国立公園の説明からレンジャーの仕事について紹介し、自然再生を語るには切っても切れない西南豪雨災害についても触れないわけにはいきません。

これが地域で取り組む自然再生のきっかけでもあります。

児童みんなで決めた年間テーマ「知らせよう!美しい竜串の海のこと」。

このテーマの通り「では、だれに伝えたいのか?」を考え発表してもらいました。

伝えたい相手は、親や地域の方々、日本中のみんな、いや世界に!という声。

では、「何を伝えるのか?竜串の魅力って何だろう?」では、すばらしい自然や様々な生きものがいることはもちろん、「壊滅的になったサンゴを地域みんなで取り組んで再生させた場所だから守りたい!」という意見もありました。

山川海の学習を通して自然再生を知り、そこには地域の方々のすばらしい協力体制があって成し遂げられているということを感じ取っていたからこそでた意見。

地域の人そのものの魅力を感じ、それを伝えたいという児童からの言葉に感動です。

これまでの各々の学習を、6年生で海底館のこどもガイドを行う予定です。

6年生になり様々な学習を取り込んでいく中で5年時に学んだ環境学習を思い出しつつ、自分自身の中でかみ砕いて自分の気持ちと言葉で竜串の魅力について多くの方に伝えていってほしいと思います。

●竜串自然再生プロジェクト http://www.tatsukushi-saisei.com/top.html

●ぼくも!わたしも! みんなで進めよう竜串自然再生 パンフレット(PDF)http://www.tatsukushi-saisei.com/shiryoushitu/pdfpanf/panf4/all.pdf

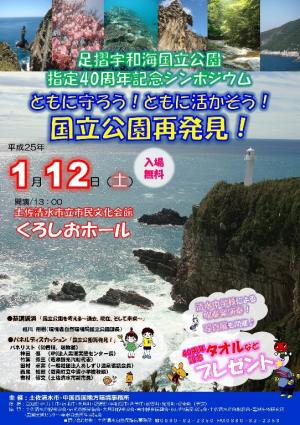

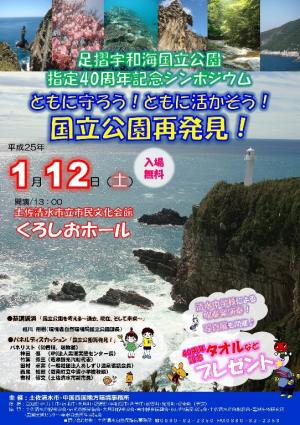

2013年01月15日足摺宇和海国立公園指定40周年記念シンポジウム

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

2012年11月に足摺宇和海国立公園は指定より丸40年。

日本の国立公園としては、30箇所中の26番目の指定で比較的新しいほうです。

しかし、それ以前より認められていた自然がここにはあります。

歴史の始まりは、昭和30年に足摺地区が国定公園として指定されたところから。

順繰りに宇和海地域と滑床地区や竜串と宇和海地区の海中公園(現・海域公園)地区、篠山地区、沖ノ島・樫西の海中公園(現・海域公園)地区が追加されていき、地元住民の強い要望もあり1972年(昭和47年)11月10日に足摺宇和海国立公園が誕生しました。その後も尻貝・勤崎地区、宇和海地区、竜串地区がそれぞれ拡張され、現在に至っているのです。(エリアは下記参照)

・足摺地域 http://www.env.go.jp/park/ashizuri/intro/files/area_1.pdf

・宇和海地域 http://www.env.go.jp/park/ashizuri/intro/files/area_2.pdf

振り返れば、国立公園に指定されて40年。

今回それを記念し、足摺宇和海国立公園指定40周年記念シンポジウムを1月12日(土)に土佐清水市内にある市民文化会館くろしおホールにて開催しました。

当日は、250名もの方々がシンポジウム会場に足を運んでくださいました。

会場には、早く来て下さった方々や休憩中などにより多くの魅力を感じていただくために、足摺宇和海国立公園で見られる海域や陸域の生きものの写真を展示しました。

ロビー展示

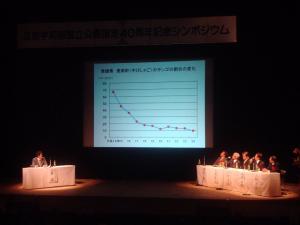

その他には、環境省についてのパネルや竜串自然再生事業の地域の取り組みについてのパネル、海域公園地区の公園指定当初から現在の経年変化写真パネル、サンゴやオニヒトデの標本…等々

また、生物多様性を広く知っていただくためにも、生物多様性のキャラクター「サトくん・タヨちゃん」も活躍しました。

缶バッチやピンバッチを身につけいただいたり、国連生物多様性委員会の“MY行動宣言”に参加していただきました。

(国連生物多様性委員会の“MY行動宣言”http://undb.jp/action/five-action.html)

定刻となり、オープニングイベントとして地元中学校音楽部による吹奏楽演奏が行われシンポジウムの幕は賑やかに開きました。

基調講演は、「国立公園を考える~過去、現在、そして未来~」と題して環境省自然環境局国立公園課の桂川裕樹課長より行われ、国内・海外の事例や自身の体験・経験から感じていることなどを織り交ぜながら国立公園について考えるきっかけを促していただきました。

休憩を挟み、「国立公園再発見!」と題したパネルディスカッションです。

進行役は当事務所の小林自然保護官より行われ、ここでは、実際に海に潜られたり、足摺宇和海に来られたお客様と接する機会の多い方々を中心としたパネリスト5名に魅力を熱く語っていただきました。

【パネリスト】

・神田優(かんだまさる)氏:NPO法人黒潮実感センター センター長

・竹葉秀三(たけばしゅうぞう)氏:竜串観光汽船 代表・自然公園指導員

・田村卓実(たむらたくみ)氏:一般社団法人あしずり温泉協議会 会長

・西尾知照(にしおともてる)氏:愛南町立中浦小学校 教頭・自然公園指導員

・吉村博文(よしむらひろふみ)氏:土佐清水市 副市長

今回多くの方々の協力の下、シンポジウムの開催につながり実施できました。

これからも多くの方々が協力して、この足摺宇和海国立公園が秘めているすばらしい底力を引き出しつつ発揮させ、多くの方々に魅力をみんなで伝えていけるようにしていきたいですね。

日本の国立公園としては、30箇所中の26番目の指定で比較的新しいほうです。

しかし、それ以前より認められていた自然がここにはあります。

歴史の始まりは、昭和30年に足摺地区が国定公園として指定されたところから。

順繰りに宇和海地域と滑床地区や竜串と宇和海地区の海中公園(現・海域公園)地区、篠山地区、沖ノ島・樫西の海中公園(現・海域公園)地区が追加されていき、地元住民の強い要望もあり1972年(昭和47年)11月10日に足摺宇和海国立公園が誕生しました。その後も尻貝・勤崎地区、宇和海地区、竜串地区がそれぞれ拡張され、現在に至っているのです。(エリアは下記参照)

・足摺地域 http://www.env.go.jp/park/ashizuri/intro/files/area_1.pdf

・宇和海地域 http://www.env.go.jp/park/ashizuri/intro/files/area_2.pdf

振り返れば、国立公園に指定されて40年。

今回それを記念し、足摺宇和海国立公園指定40周年記念シンポジウムを1月12日(土)に土佐清水市内にある市民文化会館くろしおホールにて開催しました。

当日は、250名もの方々がシンポジウム会場に足を運んでくださいました。

会場には、早く来て下さった方々や休憩中などにより多くの魅力を感じていただくために、足摺宇和海国立公園で見られる海域や陸域の生きものの写真を展示しました。

ロビー展示

その他には、環境省についてのパネルや竜串自然再生事業の地域の取り組みについてのパネル、海域公園地区の公園指定当初から現在の経年変化写真パネル、サンゴやオニヒトデの標本…等々

また、生物多様性を広く知っていただくためにも、生物多様性のキャラクター「サトくん・タヨちゃん」も活躍しました。

缶バッチやピンバッチを身につけいただいたり、国連生物多様性委員会の“MY行動宣言”に参加していただきました。

(国連生物多様性委員会の“MY行動宣言”http://undb.jp/action/five-action.html)

定刻となり、オープニングイベントとして地元中学校音楽部による吹奏楽演奏が行われシンポジウムの幕は賑やかに開きました。

基調講演は、「国立公園を考える~過去、現在、そして未来~」と題して環境省自然環境局国立公園課の桂川裕樹課長より行われ、国内・海外の事例や自身の体験・経験から感じていることなどを織り交ぜながら国立公園について考えるきっかけを促していただきました。

休憩を挟み、「国立公園再発見!」と題したパネルディスカッションです。

進行役は当事務所の小林自然保護官より行われ、ここでは、実際に海に潜られたり、足摺宇和海に来られたお客様と接する機会の多い方々を中心としたパネリスト5名に魅力を熱く語っていただきました。

【パネリスト】

・神田優(かんだまさる)氏:NPO法人黒潮実感センター センター長

・竹葉秀三(たけばしゅうぞう)氏:竜串観光汽船 代表・自然公園指導員

・田村卓実(たむらたくみ)氏:一般社団法人あしずり温泉協議会 会長

・西尾知照(にしおともてる)氏:愛南町立中浦小学校 教頭・自然公園指導員

・吉村博文(よしむらひろふみ)氏:土佐清水市 副市長

今回多くの方々の協力の下、シンポジウムの開催につながり実施できました。

これからも多くの方々が協力して、この足摺宇和海国立公園が秘めているすばらしい底力を引き出しつつ発揮させ、多くの方々に魅力をみんなで伝えていけるようにしていきたいですね。

2012年12月19日〔三崎小学校環境学習〕H24-8「竜串湾流域の間伐体験」

足摺宇和海国立公園 土佐清水 新堀麻子

12月13日、三崎小学校での環境学習で竜串湾の流域である山の間伐体験学習を行いました。

今回の講師は、土佐清水市森林組合の組合長 山下林栄氏、他4名(北代氏・竹葉氏・中村氏・浜田氏)です。

約35年生のスギ林

学校の側で合流する三崎川と西ノ川。

その西ノ川の中流域に広がる約35年生のスギ林です。

学校から車で移動しまずは、間伐についてのお話。

間伐についての説明

間伐に意義を把握した上で、森林組合の職員の指示のもと早速2~3名のグループにわかれ斜面を登っていきました。

直径20cm強のスギの木を手のこぎりで切り倒していきます。

間伐体験

スムーズ倒れた木、倒れそうで倒れない木、途中で引っかかってしまった木など様々でしたが、児童それぞれが自力で1本以上の木を切り倒し、山にドド~ンッと大きな音が響いておりました。

20本近くみんなで間伐し、切ったスギの年輪を数え観察しました。

間伐したスギの年輪数え

丸太の輪切りをお土産に現場作業は一段落。

ちょうどお昼になり、天気も良かったので、河原でお弁当タイム。

林から立派な雄シカの頭や体の骨が出てきて大盛り上がり。若干ひからびた肉片がついていたので他の先生がいやがるんじゃない??と諭してみたけれど、前回の授業で骨を見せながら話した私の言葉の説得力はなく、最終的には学校へ持って帰り、理科室か教室に飾ることするとのこと。

お弁当休憩後は、さらに上流部の山を目指して車で移動。

実際に森林組合のみなさんが間伐作業を進めている現場へ見学に行きました。

ハーベスターという重機による伐採から枝打ち、玉切り、集積の流れを見学しました。

また、特別に、そのハーベスターに触らせていただいたり、1人だけ実際に乗って一緒に操作をさせていただいたりしました。

なかなかできない体験でうらやましい限りでした。

現場での学習はこれで一段落。

年明けに、当事務所の自然保護官より「竜串自然再生」での森川海の取組などの話しを交えながら今年度の環境学習で学んできたことのまとめ授業を行います。

今回の講師は、土佐清水市森林組合の組合長 山下林栄氏、他4名(北代氏・竹葉氏・中村氏・浜田氏)です。

約35年生のスギ林

学校の側で合流する三崎川と西ノ川。

その西ノ川の中流域に広がる約35年生のスギ林です。

学校から車で移動しまずは、間伐についてのお話。

間伐についての説明

間伐に意義を把握した上で、森林組合の職員の指示のもと早速2~3名のグループにわかれ斜面を登っていきました。

直径20cm強のスギの木を手のこぎりで切り倒していきます。

間伐体験

スムーズ倒れた木、倒れそうで倒れない木、途中で引っかかってしまった木など様々でしたが、児童それぞれが自力で1本以上の木を切り倒し、山にドド~ンッと大きな音が響いておりました。

20本近くみんなで間伐し、切ったスギの年輪を数え観察しました。

間伐したスギの年輪数え

丸太の輪切りをお土産に現場作業は一段落。

ちょうどお昼になり、天気も良かったので、河原でお弁当タイム。

林から立派な雄シカの頭や体の骨が出てきて大盛り上がり。若干ひからびた肉片がついていたので他の先生がいやがるんじゃない??と諭してみたけれど、前回の授業で骨を見せながら話した私の言葉の説得力はなく、最終的には学校へ持って帰り、理科室か教室に飾ることするとのこと。

お弁当休憩後は、さらに上流部の山を目指して車で移動。

実際に森林組合のみなさんが間伐作業を進めている現場へ見学に行きました。

ハーベスターという重機による伐採から枝打ち、玉切り、集積の流れを見学しました。

また、特別に、そのハーベスターに触らせていただいたり、1人だけ実際に乗って一緒に操作をさせていただいたりしました。

なかなかできない体験でうらやましい限りでした。

現場での学習はこれで一段落。

年明けに、当事務所の自然保護官より「竜串自然再生」での森川海の取組などの話しを交えながら今年度の環境学習で学んできたことのまとめ授業を行います。

土佐清水は、早くもまぶしいほどに日差しが強く、すでに夏の鮮やかな青い海になりつつあります。

私事ではありますが、私、新堀麻子は今月末をもちまして、アクティブレンジャーを退職することになりました。

平成21年度から丸4年。足摺宇和海国立公園のアクティブレンジャーとして多くの方々と出会い活動を共にさせていただきました。

様々な業務を通して、多くの方々と接し、たくさんのことを学ぶ日々。

様々な失態もあったこの4年間でしたが、業務をこえ地域の方々に支えられ本当に楽しく過ごさせていただいたことが思い出されます。

ここでの出会いや経験を活かし、今後も地域の一員としてさまざまな活動を続けていきたいと思っております。

4月より新たなアクティブレンジャーがやって参ります。今後も足摺宇和海国立公園の魅力を伝え続けてくれることを願いつつ陰ながら応援したいと思います。

これからも土佐清水自然保護官事務所をよろしくお願いいたします。