アクティブ・レンジャー日記 [中国四国地区]

五色台体験教室~落ち葉の下の生き物たち(土壌動物観察会)~

2025年03月12日

高松

五色台体験教室~落ち葉の下の生き物たち(土壌動物観察会)~

みなさんこんにちは。今回は、3月に行われた五色台体験教室「落ち葉の下の生き物たち(土壌動物観察会)」のご報告です。本日の講師は、昨年9月に行われた体験教室「昆虫教室・マニアックな虫捕り方法教えます!」に引き続き、日本昆虫学会会員の三浦 大樹(みうら だいじゅ) さんです。

二十四節気の一つ「啓蟄」。冬ごもりをしていた虫たちが、土から出てくる頃をさすこの言葉は、まさに春の訪れを感じさせます。落ち葉の下からもたくさんの生き物が顔を出してくれるでしょうか。

まずは座学から。そもそも、木の葉はなぜ落ちるのでしょうか。

木の葉は光を受けて栄養を作り出し、二酸化炭素を吸収し酸素を出す仕事をしています。しかし、日が当たらない間は呼吸をしており、人間と同じように酸素を吸って二酸化炭素を出すだけでなく栄養も使っていきます。冬になると日が差す時間が短くなり、葉を付けていても十分に太陽光を得ることができず、栄養を作れなくなります。すると、木は葉を必要ないものと判断し、葉を落とします。これが落ち葉になります。

公園などの落ち葉は、管理している人たちが集めてゴミとして主に処理されています。でも森の中の落ち葉はどうでしょう。集めて捨てることはないのに、落ち葉が何メートルも溜まりすぎ、なんて光景は見たことがないはずです。では誰が森の落ち葉の処理をしてくれているのでしょうか。今日はまさにその隠れたお掃除屋さんたちを探す体験教室です。

まずは座学から。そもそも、木の葉はなぜ落ちるのでしょうか。

木の葉は光を受けて栄養を作り出し、二酸化炭素を吸収し酸素を出す仕事をしています。しかし、日が当たらない間は呼吸をしており、人間と同じように酸素を吸って二酸化炭素を出すだけでなく栄養も使っていきます。冬になると日が差す時間が短くなり、葉を付けていても十分に太陽光を得ることができず、栄養を作れなくなります。すると、木は葉を必要ないものと判断し、葉を落とします。これが落ち葉になります。

公園などの落ち葉は、管理している人たちが集めてゴミとして主に処理されています。でも森の中の落ち葉はどうでしょう。集めて捨てることはないのに、落ち葉が何メートルも溜まりすぎ、なんて光景は見たことがないはずです。では誰が森の落ち葉の処理をしてくれているのでしょうか。今日はまさにその隠れたお掃除屋さんたちを探す体験教室です。

それでは早速、落ち葉拾いに出かけましょう!

生き物たちは主にどのような場所で活動しているのでしょうか。最初に訪れたスポット。こちらには堅い葉が落ちています。堅い葉は小さい生き物には食べづらく分解しづらいようです。大きな葉のまま残っていました。

生き物たちは主にどのような場所で活動しているのでしょうか。最初に訪れたスポット。こちらには堅い葉が落ちています。堅い葉は小さい生き物には食べづらく分解しづらいようです。大きな葉のまま残っていました。

次のスポットへ移動します。イノシシよけの柵に落ち葉が溜まっています。よく見ると、上のほうと下のほうでは落ち葉の大きさが違います。分解されて下のほうは小さくなっています。

生き物たちが活躍しているのはまさにこの指さし部分!その部分の落ち葉をビニール袋に入れて持ち帰ります。

そのほかにも、参加者の皆さんは思い思いの場所で落ち葉を採取していきます。

三浦先生の話では、生き物が溝に落ちるとなかなか上がることができないためトラップになるそうで、溝のなかでは生き物が多く見つかるそうです。9月に勉強した「落とし穴トラップ」に似ていますね。

生き物たちが活躍しているのはまさにこの指さし部分!その部分の落ち葉をビニール袋に入れて持ち帰ります。

そのほかにも、参加者の皆さんは思い思いの場所で落ち葉を採取していきます。

三浦先生の話では、生き物が溝に落ちるとなかなか上がることができないためトラップになるそうで、溝のなかでは生き物が多く見つかるそうです。9月に勉強した「落とし穴トラップ」に似ていますね。

今回は持ち帰ったビニール袋を暖めます。今日の外気温は7度に満たないほどだったので、生き物がほとんど動けません。少し暖めて生き物たちが活動しやすい温度にして観察します。

暖めた落ち葉をビニールシートの上に広げて、生き物観察の開始です!

落ち葉をふるいにかけて、生き物を探します。目に見える大きいものではミミズやクモが見つかりました。ジムカデというムカデの一種や、アカイボトビムシというトビムシの一種も見つかり、最初はなかなか見つけられなくても、だんだん目が慣れてくるとどんどん見つかるようになります。また、わからない生き物を図鑑で調べたり、小さな生き物を顕微鏡や虫眼鏡で観察したり、参加者の皆さんは思い思いに生き物と戯れていました。

落ち葉をふるいにかけて、生き物を探します。目に見える大きいものではミミズやクモが見つかりました。ジムカデというムカデの一種や、アカイボトビムシというトビムシの一種も見つかり、最初はなかなか見つけられなくても、だんだん目が慣れてくるとどんどん見つかるようになります。また、わからない生き物を図鑑で調べたり、小さな生き物を顕微鏡や虫眼鏡で観察したり、参加者の皆さんは思い思いに生き物と戯れていました。

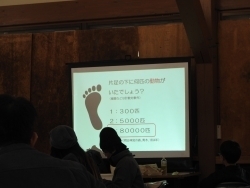

観察も無事に終わり、最後にまた少し座学を行いました。皆さんは、落ち葉を踏んでいるその足の下に生き物はどれくらいいると思いますか。実は、目に見える生き物だけで8万匹もいたという記録も残っているそうですよ。目に見えないものまで入れると一体どのくらいいるのでしょうか。そんなたくさんの生き物たちが森の落ち葉を分解し、森の土を栄養豊かでふかふかにしてくれることによって、森の生態系が支えられているというお話でした。森の小さな生き物たちの働きはそれだけ重要なのです。

今年度の五色台体験教室は今回で終了となります。ご参加いただいた皆様、講師の三浦先生、ありがとうございました。

今年度の五色台体験教室は今回で終了となります。ご参加いただいた皆様、講師の三浦先生、ありがとうございました。

来年度も五色台ビジターセンターでは体験教室を予定しています。興味のある方は、是非五色台ビジターセンターホームページをご確認ください。

瀬戸内海国立公園 五色台ビジターセンター

瀬戸内海国立公園 五色台ビジターセンター