アクティブ・レンジャー日記 [中国四国地区]

パークボランティア サンゴ移植

2013年11月12日

土佐清水

こんにちは。

今週に入って急に寒くなりましたね。冬がやってきますね。

まだ、少し暖かかった先週の土曜日に大月地区パークボランティア(PV)の活動でサンゴの移植が行われました。

まずは、黒潮生物研究所の目崎さんから作業の説明を聞きました。

今回の移植は、小さなサンゴをくっつけたプレート(計120個)を水中ボンドで岩場に貼り付ます。

【移植用サンゴの見本】

ちなみに、移植用のサンゴは台風などで壊れてしまったサンゴの欠片を使用しています。

作業のやり方がわかったところでサンゴの移植へ出発です。

今では岩肌が目立つ移植場所ですが、以前はサンゴが覆っていたそうです。

水中ではサンゴを貼り付ける前に、岩をブラシでこすって藻などをおとしたり、粘土のような水中ボンドをこねたりと、ちょっと一手間かかるようです。

この一手間を終え、さぁ、あとはサンゴをくっつけるのみ!

という状態で、シュノーケリングの私にもサンゴを手渡してくれたPVさんのおかげで、私も1つだけサンゴを移植することができました♪

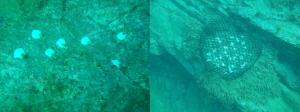

また、今回は実験も兼ねており、あらかじめ設置されているカゴの内側と外側に同数ずつサンゴの移植を行いました。守られたカゴの内側とさらされた外側、それぞれどれくらいのサンゴが生き残ってくれるでしょうか。

移植を終えた後は、一旦港へ戻ってタンクの交換などを行い、今度はサンゴの食害生物であるオニヒトデの駆除を行いました。

先月、竜串で行ったオニヒトデ駆除(http://chushikoku.env.go.jp/blog/2013/10/1193.html参照)は、オニヒトデを獲り陸揚げする方法でしたが、今回は酢酸をオニヒトデに注射する方法での駆除です。

【紫の注射器とつながった透明のボトルに酢酸が入っています】

この2つの方法の特徴を比べてみると…

・陸揚げ

→○海中にヒトデの死骸を残さない

○個体の数や大きさなどの正確なデータを得ることができる

×陸に揚げる際などに刺される危険が伴う

×陸上での処分などにやや手間がかかる

・酢酸注射

→○陸揚げしたり陸上作業がないため刺される危険が少ない

○効率よく作業を行うことができる

×海中にしばらく死骸が残る

×駆除した個体の大きさなどはわからない

どちらも、それぞれ良い点(○)とそうでない点(×)があるため、状況などに応じて使い分けることができますね。

今回もオニヒトデの食痕を頼りに、オニヒトデを探します。

サンゴの下などに隠れているオニヒトデを見つけ出し、ヒトデの体内にまんべんなく薬剤が行き渡るように数カ所に注射します。これが偏っていたりすると、腕や体の半分だけ生き残ってしまったりするようです。

ここでも、PVさんが見つけたオニヒトデに一発、注射を体験させていただきました!

皆さん、それぞれ1~6個体ほど駆除できたようです。

今回移植したサンゴ、無事に育ってくれると嬉しいですね。

お疲れ様でした!

今週に入って急に寒くなりましたね。冬がやってきますね。

まだ、少し暖かかった先週の土曜日に大月地区パークボランティア(PV)の活動でサンゴの移植が行われました。

まずは、黒潮生物研究所の目崎さんから作業の説明を聞きました。

今回の移植は、小さなサンゴをくっつけたプレート(計120個)を水中ボンドで岩場に貼り付ます。

【移植用サンゴの見本】

ちなみに、移植用のサンゴは台風などで壊れてしまったサンゴの欠片を使用しています。

作業のやり方がわかったところでサンゴの移植へ出発です。

今では岩肌が目立つ移植場所ですが、以前はサンゴが覆っていたそうです。

水中ではサンゴを貼り付ける前に、岩をブラシでこすって藻などをおとしたり、粘土のような水中ボンドをこねたりと、ちょっと一手間かかるようです。

この一手間を終え、さぁ、あとはサンゴをくっつけるのみ!

という状態で、シュノーケリングの私にもサンゴを手渡してくれたPVさんのおかげで、私も1つだけサンゴを移植することができました♪

また、今回は実験も兼ねており、あらかじめ設置されているカゴの内側と外側に同数ずつサンゴの移植を行いました。守られたカゴの内側とさらされた外側、それぞれどれくらいのサンゴが生き残ってくれるでしょうか。

移植を終えた後は、一旦港へ戻ってタンクの交換などを行い、今度はサンゴの食害生物であるオニヒトデの駆除を行いました。

先月、竜串で行ったオニヒトデ駆除(http://chushikoku.env.go.jp/blog/2013/10/1193.html参照)は、オニヒトデを獲り陸揚げする方法でしたが、今回は酢酸をオニヒトデに注射する方法での駆除です。

【紫の注射器とつながった透明のボトルに酢酸が入っています】

この2つの方法の特徴を比べてみると…

・陸揚げ

→○海中にヒトデの死骸を残さない

○個体の数や大きさなどの正確なデータを得ることができる

×陸に揚げる際などに刺される危険が伴う

×陸上での処分などにやや手間がかかる

・酢酸注射

→○陸揚げしたり陸上作業がないため刺される危険が少ない

○効率よく作業を行うことができる

×海中にしばらく死骸が残る

×駆除した個体の大きさなどはわからない

どちらも、それぞれ良い点(○)とそうでない点(×)があるため、状況などに応じて使い分けることができますね。

今回もオニヒトデの食痕を頼りに、オニヒトデを探します。

サンゴの下などに隠れているオニヒトデを見つけ出し、ヒトデの体内にまんべんなく薬剤が行き渡るように数カ所に注射します。これが偏っていたりすると、腕や体の半分だけ生き残ってしまったりするようです。

ここでも、PVさんが見つけたオニヒトデに一発、注射を体験させていただきました!

皆さん、それぞれ1~6個体ほど駆除できたようです。

今回移植したサンゴ、無事に育ってくれると嬉しいですね。

お疲れ様でした!