アクティブ・レンジャー日記 [中国四国地区]

竜串オニヒトデ駆除

2013年10月24日

土佐清水

こんにちは。

先週末は2つ、海での活動に同行させてただきました。

さすがに10月になると船上は肌寒いですね...

まず1つ目。

竜串湾でサンゴの食害生物であるオニヒトデ駆除が行われました。

今回の駆除作業は、環境省のマリンワーカー事業(※)と併せて行いました。

竜串ダイビングセンターのお客さんや愛媛大学の学生さんをはじめとした多くの方が参加して下さいました。

最初に黒潮生物研究所の中地さんから、

オニヒトデの生態や足摺宇和海国立公園内でのオニヒトデの大発生と駆除活動の取り組みについての講義がありました。

オニヒトデをなぜ駆除するのか、本当に駆除する必要があるのか…

それぞれが自分なりに考えるきっかけになるお話しでした。

その後、2隻の船に分かれて駆除活動です。

オニヒトデの駆除にはいくつか方法がありますが、

今回はカギでオニヒトデをひっかけて獲り網に入れ、陸揚げする方法で行われました。

【網とカギ】

オニヒトデのトゲは毒があり、刺されるとアレルギー反応を起こしてしまう場合もあります。

危険を伴う作業なので慎重に行わなければなりません!

駆除を行うポイントに付いたら海中でオニヒトデを探します。

オニヒトデは波やうねりがある場所を好まず、

岩やサンゴの陰に隠れていることがあるため、

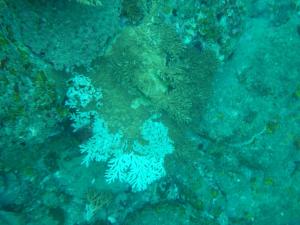

下の写真のようなオニヒトデがサンゴを食べた形跡(=食痕)を頼りにその周囲を探します。

【オニヒトデに食べられ一部が白化したと思われるサンゴ】

二人一組になってオニヒトデを捕る役割、網を持つ役割を分担し、慎重にオニヒトデを捕獲していきます。

それぞれの船で2回ずつ駆除を行った結果、合計で約30個体のオニヒトデが駆除されました。

駆除されたオニヒトデは捕獲場所や大きさなどを計測・記録した後、処理されました。

今回、初めて実際のオニヒトデ駆除作業を見て、

過去の作業風景の写真などで見たものより小さめの個体も多いような印象でした。

しかし、小さい個体がいるということは新しい個体が入ってきている証拠でもあります。

今後も作業を継続していく必要がありそうです。

オニヒトデ駆除は、実際に作業できる人が不足しています。

「ヒトデ」だけに「人手」不足です。

・・・

今回は竜串地域外からたくさんの方が参加して下さいました。

こうやって地域をまたいで連携できる体制が重要ですね!

参加者の皆さま、肌寒い中での作業お疲れ様でした!

そして、ありがとうございました!

※グリーンワーカー事業の海域版。http://www.env.go.jp/park/support/gw.html

先週末は2つ、海での活動に同行させてただきました。

さすがに10月になると船上は肌寒いですね...

まず1つ目。

竜串湾でサンゴの食害生物であるオニヒトデ駆除が行われました。

今回の駆除作業は、環境省のマリンワーカー事業(※)と併せて行いました。

竜串ダイビングセンターのお客さんや愛媛大学の学生さんをはじめとした多くの方が参加して下さいました。

最初に黒潮生物研究所の中地さんから、

オニヒトデの生態や足摺宇和海国立公園内でのオニヒトデの大発生と駆除活動の取り組みについての講義がありました。

オニヒトデをなぜ駆除するのか、本当に駆除する必要があるのか…

それぞれが自分なりに考えるきっかけになるお話しでした。

その後、2隻の船に分かれて駆除活動です。

オニヒトデの駆除にはいくつか方法がありますが、

今回はカギでオニヒトデをひっかけて獲り網に入れ、陸揚げする方法で行われました。

【網とカギ】

オニヒトデのトゲは毒があり、刺されるとアレルギー反応を起こしてしまう場合もあります。

危険を伴う作業なので慎重に行わなければなりません!

駆除を行うポイントに付いたら海中でオニヒトデを探します。

オニヒトデは波やうねりがある場所を好まず、

岩やサンゴの陰に隠れていることがあるため、

下の写真のようなオニヒトデがサンゴを食べた形跡(=食痕)を頼りにその周囲を探します。

【オニヒトデに食べられ一部が白化したと思われるサンゴ】

二人一組になってオニヒトデを捕る役割、網を持つ役割を分担し、慎重にオニヒトデを捕獲していきます。

それぞれの船で2回ずつ駆除を行った結果、合計で約30個体のオニヒトデが駆除されました。

駆除されたオニヒトデは捕獲場所や大きさなどを計測・記録した後、処理されました。

今回、初めて実際のオニヒトデ駆除作業を見て、

過去の作業風景の写真などで見たものより小さめの個体も多いような印象でした。

しかし、小さい個体がいるということは新しい個体が入ってきている証拠でもあります。

今後も作業を継続していく必要がありそうです。

オニヒトデ駆除は、実際に作業できる人が不足しています。

「ヒトデ」だけに「人手」不足です。

・・・

今回は竜串地域外からたくさんの方が参加して下さいました。

こうやって地域をまたいで連携できる体制が重要ですね!

参加者の皆さま、肌寒い中での作業お疲れ様でした!

そして、ありがとうございました!

※グリーンワーカー事業の海域版。http://www.env.go.jp/park/support/gw.html