アクティブ・レンジャー日記 [中国四国地区]

第2回 パークレンジャー講座 若葉の焼火山自然観察会

2014年06月13日

松江

6月8日(日)、島根県の隠岐諸島にある西ノ島の焼火山(たくひさん)で自然観察会を実施しました。

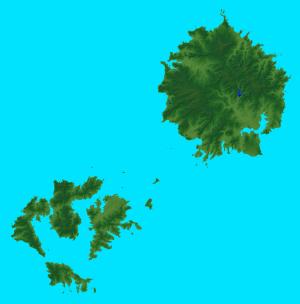

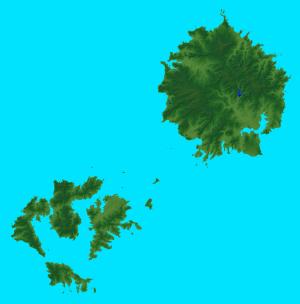

隠岐諸島は4つの有人島があり、一番大きな島が島後(ドウゴ)と呼ばれ、隠岐自然保護官事務所がある人口約1万5千人の「隠岐の島町」です。島後から少し離れた場所にある3つの島は、まとめて島前(ドウゼン)と呼ばれ、「西ノ島町」「海士町」「知夫村」から成ります。

隠岐諸島(資料提供:隠岐世界ジオパーク推進協議会)

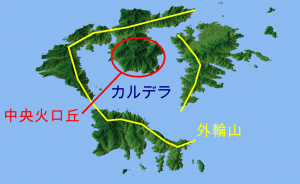

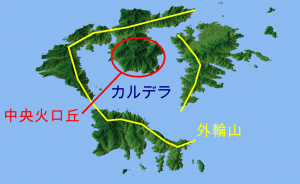

島前3島は、もともと一つの大きな火山が海に沈んだ状態(島前カルデラ)だと言われており、高さ257mにもなる日本屈指の断崖や、放牧と農耕を組み合わせた隠岐の伝統農法「牧畑(まきはた)」を受けつぐ牧野景観が見られるなどの特徴があります。

島前カルデラ(資料提供:隠岐世界ジオパーク推進協議会)

自然観察会を行った焼火山は、この島前カルデラの中央火口丘にあたる標高453mの山です。

当日は10時から自然観察会がスタートしました。

まずは、登山道入り口で焼火神社の宮司さんから焼火山にまつわる伝説や焼火神社の起源についてお話ししていただきました。伝説では、船が難破しそうになった際に焼火権現に祈念すると海中より3つの神火が現れ、無事に港にたどり着けるのだそうです。この伝説が起源となって全国各地に焼火信仰が広がり、船乗りからの信仰を集めています。隠岐でも、本土を結ぶフェリー会社のマークとして、3つの神火が描かれています。

焼火神社の宮司さんに神社の起源についてお話ししていただきました。

入り口付近には、ベニシダがたくさん生えていました。葉の裏にはたくさんの胞子嚢がついています。実はこのベニシダの正式名称は、ハチジョウベニシダといってベニシダのなかでも古い種類だそうです。全国的にハチジョウベニシダはあるが、焼火山ほど多く群生している場所は珍しいとのことでした。

ハチジョウベニシダ

焼火山ではたくさんのホトトギスが鳴いていました。聞きなしで「特許許可局(とっきょきょかきょく)」と聞こえるのがホトトギスです。ウグイスなどに托卵(たくらん:産卵した卵の世話を他の鳥に任せること)する習性を説明していただきました。地元の漁師は「ホトトギスが鳴き始めるとトビウオがくる」と言うそうです。托卵先のウグイスの巣作り完了とともに隠岐に渡ってくるホトトギスと、海水温が上昇した頃に隠岐に回遊するトビウオの時期が重なることから、ホトトギスを目安にトビウオ漁を始める言葉になったのだと思われます。

ホトトギスとウグイスについて解説していただきました。

今年は焼火山ではたくさんのマイマイガが発生したようです。

マイマイガは良く見ると困ったような、かわいらしい顔をしています。

先ほどのホトトギスの大好物です。

マイマイガ

おや?参加者が何かを見つけたようです。草に泡がついていますが・・・・・・・中には何がいるのでしょうか?ガイドさんが慎重に泡を取り除くと、中にいたのはアワフキムシでした。泡を出して身を守っているのだそうです。写真を撮ろうと思いましたがすぐに隠れてしまいました。

アワフキムシ

他にもたくさんの植物を見ることができました。

アブラギリ

ウツギ

テイカカズラ

アカショウマ

スイカズラ

ヤマボウシ

サイハイラン

シモツケ

山頂は曇っていて遠くまで見えませんでしたが、条件が良ければ大山まで見えるそうです。

観察会当日の頂上からの展望

※晴れた日の頂上のパノラマ写真※

今回観察会に参加した方の写真を西ノ島町のフェリーターミナル内に展示して、来島者に国立公園のすばらしさを知っていただけるような写真展示を行うことにしています。

次回は7月12日に海士町で海の観察会を計画中です。

隠岐諸島は4つの有人島があり、一番大きな島が島後(ドウゴ)と呼ばれ、隠岐自然保護官事務所がある人口約1万5千人の「隠岐の島町」です。島後から少し離れた場所にある3つの島は、まとめて島前(ドウゼン)と呼ばれ、「西ノ島町」「海士町」「知夫村」から成ります。

隠岐諸島(資料提供:隠岐世界ジオパーク推進協議会)

島前3島は、もともと一つの大きな火山が海に沈んだ状態(島前カルデラ)だと言われており、高さ257mにもなる日本屈指の断崖や、放牧と農耕を組み合わせた隠岐の伝統農法「牧畑(まきはた)」を受けつぐ牧野景観が見られるなどの特徴があります。

島前カルデラ(資料提供:隠岐世界ジオパーク推進協議会)

自然観察会を行った焼火山は、この島前カルデラの中央火口丘にあたる標高453mの山です。

当日は10時から自然観察会がスタートしました。

まずは、登山道入り口で焼火神社の宮司さんから焼火山にまつわる伝説や焼火神社の起源についてお話ししていただきました。伝説では、船が難破しそうになった際に焼火権現に祈念すると海中より3つの神火が現れ、無事に港にたどり着けるのだそうです。この伝説が起源となって全国各地に焼火信仰が広がり、船乗りからの信仰を集めています。隠岐でも、本土を結ぶフェリー会社のマークとして、3つの神火が描かれています。

焼火神社の宮司さんに神社の起源についてお話ししていただきました。

入り口付近には、ベニシダがたくさん生えていました。葉の裏にはたくさんの胞子嚢がついています。実はこのベニシダの正式名称は、ハチジョウベニシダといってベニシダのなかでも古い種類だそうです。全国的にハチジョウベニシダはあるが、焼火山ほど多く群生している場所は珍しいとのことでした。

ハチジョウベニシダ

焼火山ではたくさんのホトトギスが鳴いていました。聞きなしで「特許許可局(とっきょきょかきょく)」と聞こえるのがホトトギスです。ウグイスなどに托卵(たくらん:産卵した卵の世話を他の鳥に任せること)する習性を説明していただきました。地元の漁師は「ホトトギスが鳴き始めるとトビウオがくる」と言うそうです。托卵先のウグイスの巣作り完了とともに隠岐に渡ってくるホトトギスと、海水温が上昇した頃に隠岐に回遊するトビウオの時期が重なることから、ホトトギスを目安にトビウオ漁を始める言葉になったのだと思われます。

ホトトギスとウグイスについて解説していただきました。

今年は焼火山ではたくさんのマイマイガが発生したようです。

マイマイガは良く見ると困ったような、かわいらしい顔をしています。

先ほどのホトトギスの大好物です。

マイマイガ

おや?参加者が何かを見つけたようです。草に泡がついていますが・・・・・・・中には何がいるのでしょうか?ガイドさんが慎重に泡を取り除くと、中にいたのはアワフキムシでした。泡を出して身を守っているのだそうです。写真を撮ろうと思いましたがすぐに隠れてしまいました。

アワフキムシ

他にもたくさんの植物を見ることができました。

アブラギリ

ウツギ

テイカカズラ

アカショウマ

スイカズラ

ヤマボウシ

サイハイラン

シモツケ

山頂は曇っていて遠くまで見えませんでしたが、条件が良ければ大山まで見えるそうです。

観察会当日の頂上からの展望

※晴れた日の頂上のパノラマ写真※

今回観察会に参加した方の写真を西ノ島町のフェリーターミナル内に展示して、来島者に国立公園のすばらしさを知っていただけるような写真展示を行うことにしています。

次回は7月12日に海士町で海の観察会を計画中です。