アクティブ・レンジャー日記 [中国四国地区]

海域資質調査~藻場調査~

2012年11月14日

松山

前回に干潟調査に引き続き、10月下旬に伯方島の藻場調査に同行してきました。

展望地からの多島海景観や海辺の観察会などで瀬戸内海を眺めたり、海岸を観察することはあっても、実際海中の様子はほとんど知りません。今回は、海中の様子を知れるとても貴重な調査に同行してきました。

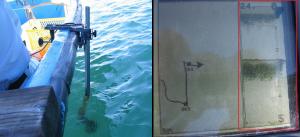

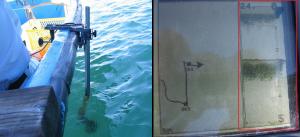

藻場調査は、調査船に音響測深器を取り付けて藻場の分布範囲を測る調査と、実際に藻場が生えているところへの潜水調査を行います。

さっそく、調査船に乗り、音響測深器を調査船に設置して藻場(アマモ場)の分布範囲を調べます。

【左:音響測深器 右:反応を映し出すモニター】

アマモや海藻などの反応がある場合は、写真右の赤で囲ってある部分の海底から海藻や海草の影が見えたり、魚影やナマコの姿もわかるそうです。

アマモや海藻、魚影があると右矢印の図のような感じになります。(※ペイントで書き足した、あくまでもイメージ図です。)

音響測深器を使ってアマモが存在するポイントをいくつか決め、潜水調査を行いました。

【ダイバー潜水】

ダイバーの浮上待つ間、養殖をしているいかだの上にたくさんのカモメやトビが養殖魚を狙い飛び回っている姿を間近で見たり、普段は陸から見る島々を海上からいつもとは違った角度から見たり、船上ならではの観察が出来ました。

【左:カモメやトビが集まるいかだ 右:船上から見た岩城島】

そうこうしているうちにダイバーが浮上。

海中にあったアマモは途中で切れていたり、海藻も何かにかじられた跡があるとのことでした。

【上:アマモ】

【左下:ガラモ 右下:クロメ】

上のアマモの写真、青で囲ってある部分の葉では、根元のほうで枯れて切れていました。8月頃から海水の温度は上がり、海水温度の上昇はアマモの葉を枯死させる原因の一つとも言われています。

また、赤で囲ってある部分は何かにかじられているようでした。

右下のクロメの写真でも葉っぱは何かにかじられ、茎は根元近くでポキッと切れています。

船長さんによると歯形から、これはアイゴという魚のしわざではないかということ。そして、アイゴは海草や海藻を食べ、今年の8~9月にかけてアイゴの稚魚がたくさん網にかかったとのことでした。

そのほか、海中ではオカメブンブクやモミジガイ(ヒトデの仲間)、マダイやハゼなどの生物が見られたそうです。

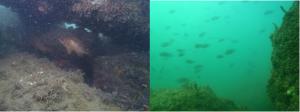

以下の写真は、潜水調査でダイバーが撮影した写真です。天候も良かったからか、海中も透明度も良く写りもとてもきれいです。

【アマモ】

アマモ場は海のゆりかごととして稚魚たちが捕食者から身を隠し成長する場でもあります。

アマモ場で育つ生物たち

【左:メバル 右:スズメダイ】

こちらはアマモと同じ海草と一種のウミヒルモです。

【ウミヒルモ】

【マダコ】

岩礁の隙間にぴったりひっつくマダコ

ほかにも、陸上では見たこともないちょっと変わった海中の生物たち・・・。

【左上:ウミエラ類 右上:ウミサボテン 】

【左下:マナマコ 右下:紐形動物門の一種 】

今回の藻場調査で藻場の生植状況以外にも海中の生物なども見られ貴重な調査となりました。結果などはこれからまとめていく予定です。

普段中々見ることの出来ない、瀬戸内海の海中の様子を知って頂けたでしょうか。

身近にある瀬戸内海に、こんな生物がいるなんておもしろいと思いませんか?

多島海景観の特徴もそうですが、身近な海岸の様子、海中からの様子、色んな角度から瀬戸内海国立公園を知ると言うことが大切だと今回の調査で感じました。

今後も色んな瀬戸内海国立公園の魅力を日記でお伝えしていきたいと思います。

展望地からの多島海景観や海辺の観察会などで瀬戸内海を眺めたり、海岸を観察することはあっても、実際海中の様子はほとんど知りません。今回は、海中の様子を知れるとても貴重な調査に同行してきました。

藻場調査は、調査船に音響測深器を取り付けて藻場の分布範囲を測る調査と、実際に藻場が生えているところへの潜水調査を行います。

さっそく、調査船に乗り、音響測深器を調査船に設置して藻場(アマモ場)の分布範囲を調べます。

【左:音響測深器 右:反応を映し出すモニター】

アマモや海藻などの反応がある場合は、写真右の赤で囲ってある部分の海底から海藻や海草の影が見えたり、魚影やナマコの姿もわかるそうです。

アマモや海藻、魚影があると右矢印の図のような感じになります。(※ペイントで書き足した、あくまでもイメージ図です。)

音響測深器を使ってアマモが存在するポイントをいくつか決め、潜水調査を行いました。

【ダイバー潜水】

ダイバーの浮上待つ間、養殖をしているいかだの上にたくさんのカモメやトビが養殖魚を狙い飛び回っている姿を間近で見たり、普段は陸から見る島々を海上からいつもとは違った角度から見たり、船上ならではの観察が出来ました。

【左:カモメやトビが集まるいかだ 右:船上から見た岩城島】

そうこうしているうちにダイバーが浮上。

海中にあったアマモは途中で切れていたり、海藻も何かにかじられた跡があるとのことでした。

【上:アマモ】

【左下:ガラモ 右下:クロメ】

上のアマモの写真、青で囲ってある部分の葉では、根元のほうで枯れて切れていました。8月頃から海水の温度は上がり、海水温度の上昇はアマモの葉を枯死させる原因の一つとも言われています。

また、赤で囲ってある部分は何かにかじられているようでした。

右下のクロメの写真でも葉っぱは何かにかじられ、茎は根元近くでポキッと切れています。

船長さんによると歯形から、これはアイゴという魚のしわざではないかということ。そして、アイゴは海草や海藻を食べ、今年の8~9月にかけてアイゴの稚魚がたくさん網にかかったとのことでした。

そのほか、海中ではオカメブンブクやモミジガイ(ヒトデの仲間)、マダイやハゼなどの生物が見られたそうです。

以下の写真は、潜水調査でダイバーが撮影した写真です。天候も良かったからか、海中も透明度も良く写りもとてもきれいです。

【アマモ】

アマモ場は海のゆりかごととして稚魚たちが捕食者から身を隠し成長する場でもあります。

アマモ場で育つ生物たち

【左:メバル 右:スズメダイ】

こちらはアマモと同じ海草と一種のウミヒルモです。

【ウミヒルモ】

【マダコ】

岩礁の隙間にぴったりひっつくマダコ

ほかにも、陸上では見たこともないちょっと変わった海中の生物たち・・・。

【左上:ウミエラ類 右上:ウミサボテン 】

【左下:マナマコ 右下:紐形動物門の一種 】

今回の藻場調査で藻場の生植状況以外にも海中の生物なども見られ貴重な調査となりました。結果などはこれからまとめていく予定です。

普段中々見ることの出来ない、瀬戸内海の海中の様子を知って頂けたでしょうか。

身近にある瀬戸内海に、こんな生物がいるなんておもしろいと思いませんか?

多島海景観の特徴もそうですが、身近な海岸の様子、海中からの様子、色んな角度から瀬戸内海国立公園を知ると言うことが大切だと今回の調査で感じました。

今後も色んな瀬戸内海国立公園の魅力を日記でお伝えしていきたいと思います。