アクティブ・レンジャー日記 [中国四国地区]

宮島干潟の生き物観察会開催!

2012年09月07日

広島

夏休み最後の土曜日。

広島大学総合博物館の清水則雄先生をお呼びし、

宮島の大元干潟にて生き物観察会を開催しました!

今回のテーマは“干潟の役割”

まずは双眼鏡を持って、干潟全体をのぞいてみました。

離れて見ると、砂質のところもあれば、泥質のところもあったりと

一言で“干潟”といってもいろんな表情があることが分かります。

近づくと巣穴に入ってしまうカニたちも

双眼鏡ならありのままの姿も観察できました。

河口域に下りるとアシハラガニの巣穴がたくさん!

巣穴ってどのくらい深くてどんな形なんだろう?

そんな質問に答えるべく、

前日にいくつかの巣穴へ樹脂を流し込みました。

[よし!皆で掘ってみよう!]

[どんな形が出てくるかな?]

掘り出した巣穴は多種多様。

どんな生き物がすむかによっていろんな形の巣穴があるんですね。

[オサガニの巣穴]

[Y字型はアナジャコの巣]

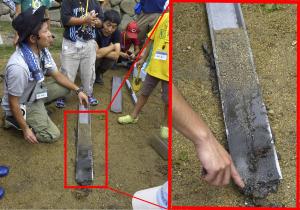

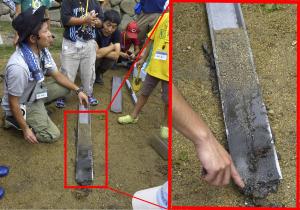

そして、土壌の断面図が見れるという調査器具、

その名もハンディージオスライサー!

干潟の土壌ってどうなってるんでしょうか?

[土壌を縦に引っこ抜きます]

ふたを開けてみると、

下部の嫌気性の泥質に対して上部は好気性の砂質の二層になっていました。

上部が砂質なのは、

生き物の巣穴によって酸素を送り込まれたり、

有機物を食べているから。

そのおかげで海の水がきれいになってるんですね。

[干潟の断面図]

沖ではアラムシロの捕食実験!

海の掃除屋と呼ばれるアラムシロ。

貝の死がいを置いただけで

1~2分で群がる群がる・・

常にお腹を空かせた干潟のハンターです。

[貝の死がいに群がるアラムシロ]

最後は石垣の帯状分布を観察。

干潟と異なり、イシダタミやヒザラガイなどが観察できました。

石垣の下の方と上の方とでは棲息している生き物が違い、

潮位によってすみ分けをしていることが見て取れました。

宮島といえば、「世界文化遺産」というイメージが強いかもしれませんが、

厳島神社のすぐ横には神の島として、また国立公園として守られてきた豊かな自然が今も残っています。

宮島を訪れた際は厳島神社だけでなく、

是非干潟に降りて生き物たちの様子にも目を向けてみてください。

広島大学総合博物館の清水則雄先生をお呼びし、

宮島の大元干潟にて生き物観察会を開催しました!

今回のテーマは“干潟の役割”

まずは双眼鏡を持って、干潟全体をのぞいてみました。

離れて見ると、砂質のところもあれば、泥質のところもあったりと

一言で“干潟”といってもいろんな表情があることが分かります。

近づくと巣穴に入ってしまうカニたちも

双眼鏡ならありのままの姿も観察できました。

河口域に下りるとアシハラガニの巣穴がたくさん!

巣穴ってどのくらい深くてどんな形なんだろう?

そんな質問に答えるべく、

前日にいくつかの巣穴へ樹脂を流し込みました。

[よし!皆で掘ってみよう!]

[どんな形が出てくるかな?]

掘り出した巣穴は多種多様。

どんな生き物がすむかによっていろんな形の巣穴があるんですね。

[オサガニの巣穴]

[Y字型はアナジャコの巣]

そして、土壌の断面図が見れるという調査器具、

その名もハンディージオスライサー!

干潟の土壌ってどうなってるんでしょうか?

[土壌を縦に引っこ抜きます]

ふたを開けてみると、

下部の嫌気性の泥質に対して上部は好気性の砂質の二層になっていました。

上部が砂質なのは、

生き物の巣穴によって酸素を送り込まれたり、

有機物を食べているから。

そのおかげで海の水がきれいになってるんですね。

[干潟の断面図]

沖ではアラムシロの捕食実験!

海の掃除屋と呼ばれるアラムシロ。

貝の死がいを置いただけで

1~2分で群がる群がる・・

常にお腹を空かせた干潟のハンターです。

[貝の死がいに群がるアラムシロ]

最後は石垣の帯状分布を観察。

干潟と異なり、イシダタミやヒザラガイなどが観察できました。

石垣の下の方と上の方とでは棲息している生き物が違い、

潮位によってすみ分けをしていることが見て取れました。

宮島といえば、「世界文化遺産」というイメージが強いかもしれませんが、

厳島神社のすぐ横には神の島として、また国立公園として守られてきた豊かな自然が今も残っています。

宮島を訪れた際は厳島神社だけでなく、

是非干潟に降りて生き物たちの様子にも目を向けてみてください。